Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit?

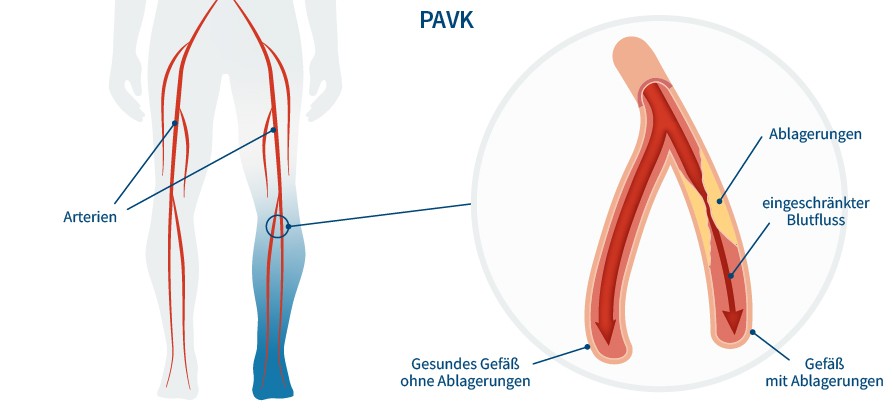

Bei der pAVK sind die Blutgefäße in den Beinen, im Becken oder seltener in den Armen verengt. Dadurch werden die Gliedmaßen schlechter durchblutet, wodurch weniger sauerstoffreiches Blut zu den Muskeln und der Haut gelangt. Als Folge kann es langfristig zu Funktionsstörungen und Gewebeschäden kommen.

Menschen mit pAVK haben häufig auch Durchblutungsstörungen in anderen Gefäßen, etwa im Herz oder Gehirn. Dadurch steigt ihr Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich. Das ist besonders dann der Fall, wenn die pAVK weit fortgeschritten ist, das Alter hoch ist oder weitere Krankheiten bestehen. In manchen Fällen kann die Durchblutung so stark gestört sein, dass das betroffene Bein amputiert werden muss. Ein weiteres Risiko bei pAVK ist, dass ein Blutgerinnsel plötzlich ein Gefäß komplett verschließt, was schwere Folgen haben kann.

In Europa leiden ungefähr drei bis zehn von 100 Personen an einer pAVK. Besonders betroffen sind ältere Personen – Männer erkranken etwa viermal so oft wie Frauen.

Wie entsteht die periphere arterielle Verschlusskrankheit?

In etwa 95 von 100 Fällen entsteht eine pAVK infolge von Arteriosklerose. Dabei bilden sich Ablagerungen in den Blutgefäßen, wodurch der Blutfluss behindert wird. Muskeln und Haut des betroffenen Körperteils bekommen dadurch mit der Zeit immer weniger Sauerstoff. Das kann u.a. zu starken Schmerzen führen – besonders beim Gehen, wenn der Sauerstoffbedarf der Muskulatur steigt. Sehr selten steckt eine andere Ursache hinter einer pAVK, etwa eine Gefäßentzündung oder eine Gefäßverletzung.

Besonders gefährdet, eine pAVK zu bekommen, sind Menschen, die rauchen oder an Diabetes mellitus leiden. Zudem können u.a. erhöhte Blutfette, Bluthochdruck, Bewegungsmangel und familiäre Veranlagung bei der Entstehung einer pAVK eine Rolle spielen.

Der folgende Text beschreibt die pAVK in den Beinen - die häufigste Form der Erkrankung.

Welche Symptome verursacht die periphere arterielle Verschlusskrankheit?

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich verlaufen. Viele Betroffene haben bereits Symptome einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, merken aber lange Zeit nichts von den verengten Gefäßen in den Beinen. Die Durchblutung ist zwar eingeschränkt, doch der Körper kann das zunächst noch ausgleichen.

Erste Hinweise auf eine pAVK sind krampfartige Schmerzen in den Beinen oder im Hüftbereich beim Gehen, die sich nach einer kurzen Pause wieder bessern. Bei vielen Betroffenen führen die Schmerzen dazu, dass sie beim Gehen häufig stehen bleiben, so als würden sie sich Schaufenster anschauen. Aus diesem Grund wird die Erkrankung auch als „Schaufensterkrankheit“ bezeichnet.

Das betroffene Bein fühlt sich oft kraftlos und kühl an. Besonders bei zügigem Gehen, beim Treppensteigen oder beim Gehen bergauf können sich die Beschwerden verstärken. Zudem kann die betroffene Person Missempfindungen im betroffenen Bein haben, wie Taubheit oder ein Kribbeln. Je nachdem an welcher Stelle die Arterien verengt sind, hat die betroffene Person Beschwerden im Gesäß, in den Oberschenkeln oder Unterschenkeln.

Mit fortschreitender Erkrankung treten die Schmerzen bereits nach kurzen Gehstrecken auf und können schließlich auch in Ruhe bestehen bleiben – vor allem nachts oder im Liegen. Bei vielen Betroffenen bessern sich die Beschwerden im Sitzen, da durch die Schwerkraft die Durchblutung des Beins verbessert wird.

In fortgeschrittenen Stadien kann es aufgrund der herabgesetzten Durchblutung des Gewebes zu Folgeerkrankungen am betroffenen Bein kommen. Dazu zählen schlecht heilende, offene Wunden und schmerzhafte Geschwüre. Diese können sich mit Bakterien infizieren und im schlimmsten Fall eine Sepsis verursachen. In schweren Fällen kann Gewebe absterben, dann färben sich die betroffenen Hautbereiche bläulich bis schwarz. Häufig beginnt dieser Vorgang an den Zehen und breitet sich von dort weiter aus. Fachleute nennen das Gewebsnekrose oder Gangrän.

Durch die Erkrankung kann das tägliche Leben der betroffenen Person stark beeinträchtigt werden. Viele Betroffene sind in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und brauchen Unterstützung im Alltag. Der Verlauf der Erkrankung kann u.a. von der Lebensweise der betroffenen Person abhängen: Rauchen oder ein schlecht eingestellter Diabetes erhöhen zum Beispiel das Risiko für einen schweren Verlauf.

Bei Menschen mit Diabetes fehlen oft die typischen Beschwerden einer pAVK. Die Krankheit wird häufig erst dann erkannt, wenn bereits Wunden entstanden sind. Grund dafür ist, dass infolge von Nervenschäden das Schmerzempfinden beeinträchtigt sein kann. Betroffene nehmen Warnzeichen, etwa Schmerzen beim Gehen, deshalb nicht oder nur abgeschwächt wahr.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Zunächst erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt bei der Anamnese u.a. nach Beschwerden, wie Schmerzen beim Gehen, sowie nach möglicherweise bestehenden Risikofaktoren für Arteriosklerose. Da eine pAVK häufig zusammen mit anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftritt, wird auch nach entsprechenden Begleiterkrankungen, wie koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall, gefragt.

Danach wird die betroffene Person körperlich untersucht. Dabei achtet die Ärztin oder der Arzt u.a. auf typische Anzeichen für eine pAVK, wie Veränderungen der Haut schlecht heilende Wunden oder abgestorbenes Gewebe an Unterschenkeln, Knöcheln oder Füßen. Zudem werden auch die Pulse an den Leisten, in den Kniekehlen und an den Füßen geprüft. Sind sie schwach oder gar nicht mehr fühlbar, kann das ein Zeichen für eine eingeschränkte Durchblutung sein. Mit einem Stethoskop hört die Ärztin oder der Arzt die arteriellen Gefäße ab, um Strömungsgeräusche zu erkennen. Diese Geräusche entstehen, wenn das Blut durch verengte Stellen fließt.

Je nach Fall empfiehlt die Ärztin oder der Arzt weitere Untersuchungen. Dazu zählen u.a.:

- Knöchel-Arm-Index-Messung: Mit dieser einfachen Untersuchung kann die Ärztin oder der Arzt abschätzen, wie gut die Beine durchblutet werden. Dabei wird der Blutdruck an den Oberarmen und Knöcheln gemessen. Das Verhältnis der beiden Werte zeigt, ob eine Durchblutungsstörung vorliegt.

- Laufbandtest: Bei dieser Untersuchung geht die betroffene Person flott mit leichter Steigung, wie beim Bergaufgehen. Dabei wird überprüft, wie weit sie schmerzfrei gehen kann. Zudem misst die Ärztin oder der Arzt vor und nach dem Test den Knöchel-Arm-Index. Wenn der Wert nach dem Gehen deutlich sinkt, ist das ein Hinweis für eine Durchblutungsstörung.

- Bildgebende Verfahren: Mit diesen Untersuchungen kann die Ärztin oder Arzt feststellen, wo und wie stark die Arterien verengt sind. Dazu zählen u.a. die Duplex-Sonografie, Angiografie. In seltenen Fällen kann für eine genaue Diagnose eine MRT oder CT nötig sein.

Wie wird die periphere arterielle Verschlusskrankheit behandelt?

Ziel der Behandlung ist es, Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Zudem sollen das Fortschreiten der Gefäßverengung gebremst und schwere Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Amputationen verhindert werden.

Fachleute raten in jedem Stadium der Erkrankung zu einem gesunden Lebensstil. Dazu können u.a. eine Gewichtsabnahme, Bewegung sowie der Verzicht auf das Rauchen zählen.

Die weitere Behandlung richtet sich nach dem Verlauf und dem Schweregrad der Erkrankung. Die Ärztin oder der Arzt stimmt die Behandlung individuell auf die Bedürfnisse der betroffenen Person ab. Dazu können u.a. zählen:

- Regelmäßige Bewegung: In den meisten Fällen empfehlen Fachleute ein regelmäßiges Gehtraining. Dadurch können die Schmerzen gelindert und die Gehfähigkeit verbessert werden. Dabei können neben einem von Fachleuten begleiteten Training auch andere Aktivitäten wie Treppensteigen oder Radfahren helfen. Zudem fördert regelmäßige Bewegung auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit.

- Medikamente: Je nach Fall empfiehlt die Ärztin oder der Arzt bestimmte Medikamente. Mit diesen soll das weitere Fortschreiten der Erkrankung gebremst und möglichen Folgeerkrankungen soll vorgebeugt werden. Dazu zählen u.a. Statine zur Senkung des Cholesterins sowie Mittel gegen hohen Blutdruck und erhöhte Blutzuckerwerte. Sie helfen, Gefäßverkalkung und Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen. In manchen Fällen empfiehlt die Ärztin oder der Arzt Medikamente, die die Durchblutung fördern.

- Pflege der Beine und Füße: Aufgrund der eingeschränkten Durchblutung können selbst kleinste Verletzungen schlechter heilen und hartnäckige Infektionen entstehen. Um der Entstehung von Wunden an den Füßen vorzubeugen, raten Fachleute dazu, bequeme Schuhe zu tragen, die Haut an den Beinen und Füßen regelmäßig zu kontrollieren und sie fachgerecht pflegen zu lassen. So kann verhindert werden, dass Wunden an den Füßen entstehen.

- Wundbehandlung: Fachleute empfehlen, offene Wunden durch medizinische Fachkräfte behandeln zu lassen. Bei Entzündungen kommen keimtötende Salben oder Antibiotika zum Einsatz. Stark geschädigtes Gewebe kann im Rahmen einer sogenannten Wundtoilette entfernt werden.

- Gefäßeingriff: In bestimmten Fällen empfiehlt die Ärztin oder der Arzt einen operativen Eingriff. Dieser hat zum Ziel, die Durchblutung in den Beinen zu verbessern. Dazu zählen minimalinvasive Verfahren, bei denen z.B. über einen Katheter ein Ballon in die Arterie eingeführt wird, wodurch die verengte Stelle geweitet wird. Eine andere Möglichkeit ist das Einsetzen einer Gefäßstütze, eines sogenannten Stents, der die Arterie offenhält. In manchen Fällen empfiehlt die Ärztin oder der Arzt eine Bypassoperation. Dabei wird die Engstelle im Gefäß mithilfe körpereigener Venen oder künstlicher Gefäßprothesen umgangen. Wenn bereits Gewebe abgestorben ist, besteht die Gefahr schwerer Infektionen. Im schlimmsten Fall kann eine Amputation notwendig werden, bei der Teile des Fußes oder des Beins entfernt werden.

- Rehabilitation: In bestimmten Fällen, wie nach einem operativen Eingriff an den Blutgefäßen, empfiehlt die Ärztin oder der Arzt eine individuell abgestimmte Rehabilitation. Dabei werden verschiedene Therapien angeboten, z.B. Gehtraining oder Programme zur Rauchentwöhnung. Zudem erhält die betroffene Person Schulungen, um den Alltag besser zu bewältigen und durch eine ausgewogene Ernährung positiv auf die Erkrankung einzuwirken.

Wohin kann ich mich wenden?

Bei Verdacht auf pAVK kann man sich an folgende Einrichtungen wenden:

- Ärztin oder ein Arzt für Allgemeinmedizin,

- Primärversorgungseinheit (PVE) oder

- Fachärztin bzw. ein Facharzt für Innere Medizin mit Spezialisierung auf dem Fachgebiet der Angiologie (Gefäßmedizin).

Angiologie in Österreich: Auf Angiologie spezialisierte Ärztinnen und Ärzte und Kliniken finden Sie in der Patienteninformation der ÖGIA.

Hinweis

Durch frühzeitige Diagnose und Therapie können das Fortschreiten der Erkrankung gebremst und Komplikationen, etwa die Amputation eines Gliedmaßes, vermieden werden.

Suchen Sie sofort eine Ärztin oder einen Arzt auf, wenn Sie Verletzungen bemerken, sich Ihr Befinden verschlechtert oder neue Beschwerden auftreten.

Für die Nachsorge bei endovaskulären oder gefäßchirurgischen Eingriffen sind die Hausärztin oder der Hausarzt bzw. die Gefäßmedizinerin oder der Gefäßmediziner zuständig. Die Einleitung einer stationären oder ambulanten Rehabilitation erfolgt entweder von der behandelnden Krankenhausärztin bzw. dem Krankenhausarzt oder von der Hausärztin bzw. dem Hausarzt.

Um Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu erhalten, müssen Betroffene einen entsprechenden Antrag stellen.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 1. September 2025

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Priv.-Doz. OA Dr. Reinhard B. Raggam, Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, Facharzt für Medizinische u. Chemische Labordiagnostik