Hüftarthrose – Coxarthrose

Inhaltsverzeichnis

Welche Symptome können bei einer Hüftarthrose auftreten?

Die Beschwerden bei einer Hüftarthrose beginnen meist schleichend. Mit der Zeit treten Hüftschmerzen immer öfter nach längerer körperlicher Belastung auf, z.B. nach längerem Gehen oder Treppensteigen. In der Folge sind Beschwerden auch in Ruhe möglich, z.B. beim Sitzen, Liegen sowie im Schlaf. Oft lassen die Hüftschmerzen jedoch nach einiger Zeit wieder nach. Schmerzen durch Arthrose können auch in Schüben verlaufen. Die Phase einer beginnenden Hüftarthrose kann Monate bis Jahre dauern.

Symptome einer beginnenden Hüftarthrose sind u.a.:

- Schmerzen im Bereich der Hüfte,

- Steifheit in der Hüfte, insbesondere am Morgen,

- Schmerzen strahlen bis ins Gesäß, in die Innenseite der Oberschenkel oder in die Knie aus,

- Stechen in der Leistengegend,

- der Schmerz in der Hüfte besteht nur zu Beginn einer Bewegung – Anlaufschmerz.

Kennzeichen einer fortgeschrittenen Hüftarthrose sind starke Schmerzen im Hüftgelenk. Die Innenhaut der Gelenkskapsel entzündet sich. Das Hüftgelenk reagiert auf Druck empfindlich, z.B. in der Leistengegend. Mit fortschreitender Abnutzung des Hüftgelenks entwickeln sich anhaltende Beschwerden. Diese führen zunehmend zu einer Bewegungseinschränkung und Schmerzen der Betroffenen. Die Lebensqualität ist deutlich eingeschränkt.

Eine Hüftarthrose kann auch ohne Beschwerden vorliegen: So kann es vorkommen, dass bei Betroffenen im Röntgen oder anderen Untersuchungen eine Abnutzung des Gelenksknorpels erkennbar ist, die oder der Betroffene aber keine Beschwerden hat.

Die Häufigkeit einer Hüftarthrose steigt mit dem Lebensalter: Selten kommt es bei Personen unter 45 Jahren zu einer Hüftarthrose. Ab einem Alter von 65 Jahren steigt das Risiko für eine Hüftarthrose. Im Alter zwischen 75 und 84 Jahren haben etwa 20 von 100 Personen eine Hüftarthrose. Frauen sind häufiger von einer Hüftarthrose betroffen als Männer.

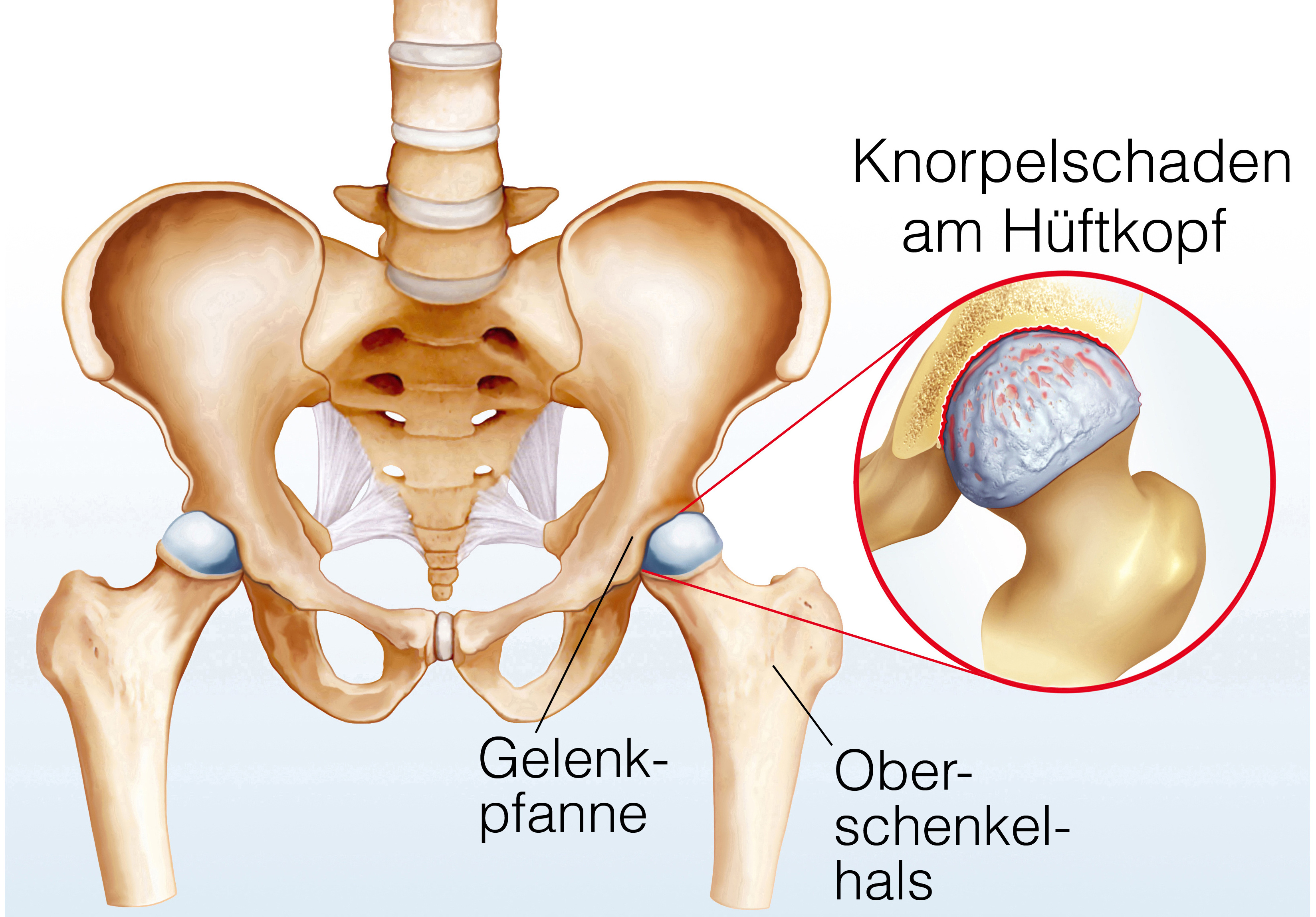

Welche Ursachen hat eine Hüftarthrose?

Die Abnutzung des Gelenks bzw. des Gelenksknorpels in der Hüfte durch die Arthrose wird durch verschiedene Faktoren begünstigt. Bei den Ursachen eine Hüftarthrose gibt es zwei Formen:

Primäre Hüftarthrose

Dabei kommt es vor allem altersbedingt zur Abnutzung des Hüftgelenks ohne erkennbare andere Erkrankung. Auch familiäre Veranlagung spielt eine Rolle.

Sekundäre Hüftarthrose

Dabei führen andere Erkrankungen zu einer Schädigung des Gelenksknorpels. Die Entstehung einer Hüftarthrose wird begünstigt durch u.a.:

- angeborene Fehlbildungen des Hüftgelenks wie z.B. Hüftgelenksdysplasie, Hüftkopfdeformität, Schenkelhalsfehlstellung,

- Abrutschen des Hüftkopfes beim Kind – Epiphyseolysis,

- Absterben des Hüftkopfes, z.B. bei Hüftkopfnekrose, Morbus Perthes,

- Infektionen oder rheumatische Erkrankungen des Hüftgelenks,

- Stoffwechselerkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus, Hypercholesterinämie,

- Verletzungen des Hüftgelenks wie z.B. Knochenbrüche oder Ausrenken,

- knöcherne Auswüchse im Hüftgelenk, z.B. Hüftimpingement,

- starken Belastung des Hüftgelenks durch schwere körperliche Arbeit oder Sportarten wie z.B. Fußball,

- starkes Übergewicht etc.

Weitere allgemeine Information erhalten Sie unter Arthrose.

Wie kann einer Hüftarthrose vorgebeugt werden?

Die Entstehung einer Hüftarthrose kann beeinflusst werden. Dazu zählen u.a. die Früherkennung von Fehlstellungen am Bewegungsapparat und deren Behandlungen. Aber auch bestimmte Verhaltensweisen können der Entstehung einer Hüftarthrose vorbeugen.

Zu den vorbeugenden Maßnahmen zählen u.a.:

Früherkennung und Behandlung bestehender orthopädischer Erkrankungen

Fehlstellungen, Erkrankungen und Reifungsstörungen der Hüfte verursachen eine zusätzliche Abnutzung des Hüftgelenks. Ihre frühzeitige Behandlung beugt einer Hüftarthrose als Folgeerkrankung im Alter vor. Die orthopädische Untersuchung im Eltern-Kind-Pass dient der Früherkennung dieser Beschwerden. Viele Menschen haben unterschiedlich lange Beine. Man nennt dies Beinlängendifferenz. Dabei kann ein Ausgleich notwendig sein, um einer einseitigen Abnützung des Hüftgelenks entgegenzuwirken.

Aktivität und hüftschonende Bewegungen

Bewegung ist allgemein gut für die Gelenke: Sie verbessert deren Versorgung mit Nährstoffen. Sportarten wie Radfahren, Wandern, Nordic Walking oder Schwimmen belasten das Hüftgelenk nicht übermäßig. Sportarten mit hoher Stoßbelastung, wie etwa Tennis oder Fußball, beanspruchen das Hüftgelenk hingegen stark. Gezieltes Training mit einer langsamen Steigerung der Belastung beugt Verletzungen und Überlastungen vor.

Das Vermeiden häufig wiederholter hüftbelastender Bewegungen in Beruf, Freizeit und beim Sport senkt das Abnützungs- und Verletzungsrisiko.

Übergewicht vermeiden oder reduzieren

Bei Bestehen von Übergewicht oder Adipositas kann eine Anpassung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens unterstützen, das Körpergewicht zu normalisieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Österreichische Ernährungsempfehlungen und Bewegungsempfehlungen.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Die Ärztin oder der Arzt wird sich bei Hüftschmerzen in einem ausführlichen Gespräch – der Anamnese – über die Beschwerden informieren. Sie oder er fragt dabei u.a. nach dem Verlauf der Schmerzen: Besteht am Morgen eine länger andauernde Steife in der Hüfte? Ist der Schmerz nur in Bewegung oder auch in Ruhe spürbar, nur untertags oder auch in der Nacht vorhanden? Die Ärztin oder der Arzt wird sich zudem über Vorerkrankungen, Unfälle, Fehlstellungen im Bewegungsapparat, Einnahme von Medikamenten u.v.m. erkundigen.

Bei einer körperlichen Untersuchung überprüft die Ärztin oder der Arzt die Hüfte, die Leistengegend und den Bewegungsapparat im Liegen. Sie oder er tastet das Hüftgelenk ab und untersucht u.a. die Beweglichkeit und Schmerzempfindlichkeit der Hüfte anhand bestimmter Griffe und Bewegungen. Sie oder er schaut auch, ob Schwellungen oder Rötungen vorliegen. Die Ärztin oder der Arzt wird auch eine neurologische Untersuchung der Beine und Füße machen. Bei einer Ganganalyse erkennt die Ärztin oder der Arzt Schonhaltungen oder Fehlstellungen.

Häufig kann die Ärztin oder der Arzt eine Hüftarthrose bereits anhand typischer Beschwerden und der körperlichen Untersuchung feststellen.

Weitere Untersuchungen, z.B. Röntgen, Ultraschall, MRT, CT oder eine Blutuntersuchung, sind bei Verdacht auf eine Hüftarthrose nur bedingt aussagekräftig. Diese können bei unklarem Befund, anhaltenden Schmerzen unter Therapie oder zur weiteren Abklärung möglicher anderer Erkrankungen, z.B. Gicht oder Rheuma, erfolgen.

Wie erfolgt die Behandlung einer Hüftarthrose?

Die Behandlung einer Hüftarthrose richtet sich vorrangig nach den individuellen Beschwerden der Betroffenen. Im Mittelpunkt der Therapie stehen dabei Bewegung und Physiotherapie sowie die Linderung der Schmerzen mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln. Bei starkem Übergewicht ist auch eine Gewichtsabnahme Teil der Therapie.

Durch die Therapie können das Fortschreiten einer Hüftarthrose verlangsamt und die Beschwerden gelindert werden. Eine Heilung eines bestehenden Schadens am Hüftgelenk ist jedoch nicht mehr möglich. Die meisten diagnostizierten Hüftarthrosen werden zunächst mit nicht operativen Therapien behandelt. Bringen diese keinen zufriedenstellenden Erfolg oder ist die Hüftarthrose bereits weit fortgeschritten und der Leidensdruck der Betroffenen hoch, kann eine Operation der Hüfte mit dem Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks infrage kommen.

Nicht operative Therapien

Ziel ist die Linderung der Beschwerden und die Entlastung des betroffenen Hüftgelenks. Die Ärztin oder der Arzt bespricht mit der Patientin oder dem Patienten, wie das Hüftgelenk geschont und wie die Abnutzung verlangsamt werden kann. So können die Betroffenen selbst einen Beitrag zum Erfolg der Behandlung leisten.

Zu den nicht operativen Therapien einer Hüftarthrose zählen:

Bewegung und Physiotherapie

Personen mit Hüftarthrose sollten auch weiterhin aktiv bleiben. Denn Bewegung ist gut gegen den Schmerz und kann die Gelenksfunktion erhalten oder verbessern. Bewegungsformen wie z.B. Radfahren, Gehen, Wandern, Nordic Walking, Schwimmen und weitere Formen des Wassertrainings, z.B. Aquagymnastik, sing geeignet. Weniger geeignet sind Sportarten mit Drehbewegungen im Gelenk, heftigen Stößen oder Druckbelastung im Gelenk. Das sind z.B. Laufen, Tennis oder Fußball.

Ergänzend tragen gezielte Übungen dazu bei, die Beweglichkeit des betroffenen Gelenks zu erhalten, zu verbessern und die Muskulatur zu kräftigen. Die Ärztin oder der Arzt oder eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut zeigt, welche Übungen regelmäßig selbstständig durchgeführt werden können. Training und Kräftigung der Muskulatur, der Beweglichkeit und der Ausdauer können eine Operation der Hüfte hinauszögern. Weiterhin aktiv zu bleiben ist für Betroffene daher gut.

Hilfsmittel zur Entlastung des Hüftgelenks

Hilfsmittel zur Schmerzvermeidung sind z.B. Gehstock, Krücken, Rollator, Haltestangen. Zur Verbesserung von Alltagsbewegungen gibt es auch Hilfsmittel wie z.B. Greifzangen, Strumpfanziehhilfen, Erhöhung des Toilettensitzes.

Ausgleich einer Beinlängendifferenz

Sind die Beine unterschiedlich lang, kann die Ärztin oder der Arzt einen Schuhausgleich verordnen. Das sind u.a. Einlagen, Fersenkeile oder eine orthopädische Anpassung der Schuhe.

Übergewicht reduzieren

Durch eine Ernährungsumstellung und ergänzende Bewegung kann bestehendes Übergewicht oder Adipositas reduziert werden.

Medikamente gegen Hüftschmerzen

Als Ergänzung zu den bereits genannten Therapien können von der Ärztin oder dem Arzt Medikamente gegen den Schmerz verschrieben werden. Je nach Art und Dauer der Schmerzen sind dies verschiedene Schmerzmittel:

- Medikamente aus der Gruppe der nicht steroidalen Antirheumatika – kurz NSAR – werden zur Behandlung akuter Schmerzen eingesetzt. Diese wirken auch entzündungshemmend.

- Bei länger bestehenden Schmerzen oder wenn NSAR nicht vertragen werden, können die Schmerzen mit Wirkstoffen wie Paracetamol behandelt werden. Ob Paracetamol bei Hüftarthrose wirksam ist, ist allerdings nicht eindeutig geklärt.

- In bestimmten Fällen stehen COX-2-Inhibitoren zur Verfügung, etwa wenn eine hohe Blutungsneigung besteht.

- Bei sehr schweren Schmerzen können von der Ärztin oder dem Arzt Opioide verschrieben werden. Aufgrund unerwünschter Wirkungen sollte die Anwendung von Opioiden so kurz wie möglich sein.

- Glukokortikoide – auch bekannt unter Kortison – werden bei Ablagerungen im Gelenk oder akuten Entzündungen injiziert. Kortison eignet sich nicht zur langfristigen Anwendung.

Wissenschaftlich unklar ist die Wirkung folgender Anwendungen und Stoffe bei Hüftarthrose:

- Schmerzmittel zum Auftragen, z.B. Salben oder Gels

- Hyaluronsäure

- Glukosamin, Chondroitin

- pflanzliche Wirkstoffe wie z.B. Teufelskralle, Brennnessel, Avocado- und Sojaöl oder Weihrauch

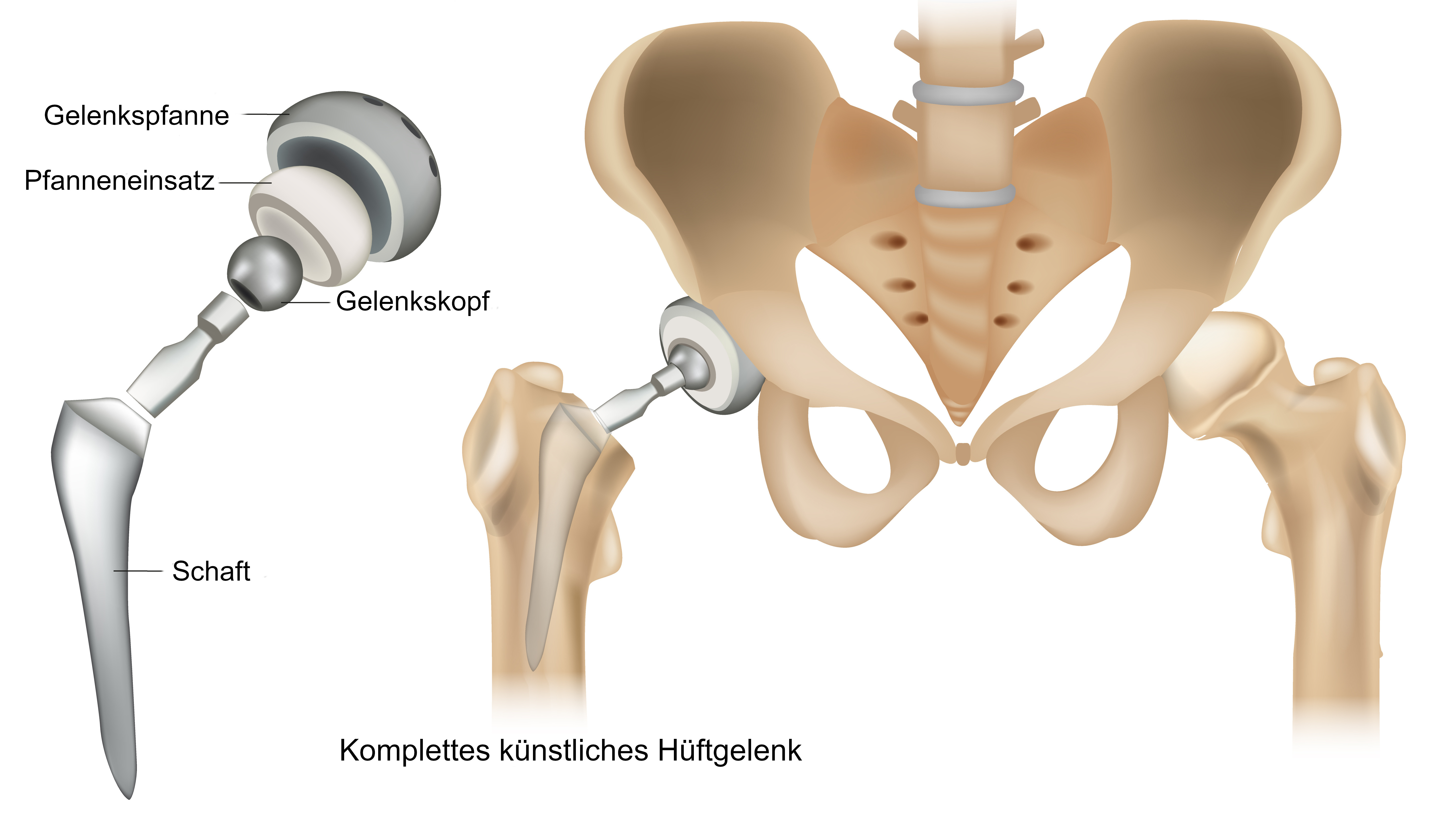

Operative Therapien

Wenn nicht operative Therapien keinen Erfolg bringen, kann eine Operation des Hüftgelenks in Erwägung gezogen werden. Künstliche Hüftgelenke tragen sich mit der Zeit ab, was eine erneute Operation erforderlich machen kann. Ein künstliches Hüftgelenk hält zumeist mindestens 15 Jahre, viele sogar länger.

Gelenkersatz – Hüftprothese

Dabei wird ein künstliches Hüftgelenk mittels Operation eingesetzt. Man spricht dann von einem Gelenkersatz, einer Hüftprothese oder einem künstlichen Hüftgelenk. Das Hüftgelenk wird ganz oder teilweise ausgetauscht. Ein gesamtes künstliches Hüftgelenk wird auch Total-Endoprothese genannt, kurz TEP.

Weitere Informationen finden Sie unter Künstliches Gelenk: Endoprothesen.

Wissenschaftlich unklar ist, ob Gelenksspiegelungen – Arthroskopien – bei Hüftarthrose wirksam sind.

Wann ist eine Operation der Hüfte sinnvoll?

Ob eine Operation zur Behandlung der Hüftarthrose angezeigt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die zugrunde liegende Ursache der Hüftarthrose, das Alter und die Beschwerden.

Eine Operation der Hüfte kann erforderlich sein bei z.B.:

- drohendem Knochenbruch in der Hüfte oder am Oberschenkel,

- rascher Gelenksveränderung,

- Absterben von Zellen und Gewebe am Knochen – Knochennekrose,

- andauerndem Schmerz nachts und/oder in Ruhe,

- deutlicher Funktionseinschränkung in der Hüfte,

- Schmerzen trotz nicht operativer Therapien über mindestens drei Monate,

- hoher Leidensdruck.

Im Vorfeld einer Operation findet eine Röntgen-Untersuchung der Hüfte statt. Die Ärztin oder der Arzt bespricht in Abstimmung mit den Betroffenen, welche Prothese und welche Operationsmethode am besten geeignet sind.

Bei der Operation befindet sich die oder der Betroffene in Vollnarkose. Dann wird das Hüftgelenk durch einen Schnitt freigelegt, und die betroffenen Teile des Gelenks werden entfernt.

Der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks bringt für die meisten Betroffenen eine Linderung der Schmerzen und eine Verbesserung der Lebensqualität.

Was ist ein künstliches Hüftgelenk?

Beim operativen Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks werden bestimmte Teile des Hüftgelenks ausgetauscht. Ein komplettes künstliches Hüftgelenk besteht aus:

- Gelenkspfanne: Diese schalenförmige künstliche Pfanne wird in die bestehende Hüftpfanne eingesetzt,

- Pfanneneinsatz: Dieser kleidet die künstliche Gelenkspfanne aus und wird auch Inlay genannt,

- Schaft: Der Schaft dient wie ein Stift dazu, im Oberschenkelknochen verankert zu werden, er ist die Basis des künstlichen Hüftgelenks,

- Kopf: Der kugelförmige künstliche Gelenkskopf wird dem Schaft aufgesetzt und mit dem Pfanneneinsatz zusammengeführt.

Die verwendeten Materialien sind Metall, Kunststoff und Keramik sowie eine Kombination daraus. Es gibt unterschiedliche Methoden zur Befestigung: Manchmal wird ein Kunststoff-Kleber verwendet, dieser wird auch Zement genannt.

Welche Komplikationen können bei einem künstlichen Hüftgelenk auftreten?

Nach der Operation kann es zu Infektionen oder Thrombosen kommen. Um dies zu verhindern, erhalten Patientinnen und Patienten im Krankenhaus vorbeugend Antibiotika und Injektionen gegen Blutgerinnsel.

Weitere Komplikationen bei einem künstlichen Hüftgelenk sind u.a.:

- Lockerung oder Verschiebung: Eine Lockerung oder Verschiebung des künstlichen Hüftgelenks ist eine häufige Ursache für eine erneute Operation der Hüfte. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sollen dies frühzeitig erkennen.

- Verrenkung: Das Risiko einer Gelenksverrenkung des Hüftkopfes ist bei einem künstlichen Hüftgelenk höher als bei einem normalen Hüftgelenk. Auslöser ist meist eine ungünstige Belastung, z.B. durch Überkreuzen der Beine. Eine Gelenksverrenkung wird auch Luxation genannt.

- Knochenbruch: Beim Einsetzen des Prothesenschafts in den Knochen kann es zu Knochenbrüchen kommen.

Wie erfolgt die Nachsorge bei einem künstlichen Hüftgelenk?

Bereits kurz nach der Operation beginnt im Krankenhaus die Frühmobilisation. Das kann schon am Tag der Operation sein. Die meisten Patientinnen und Patienten beginnen am Tag nach der Operation zu stehen und zu gehen. Unter Anleitung einer Physiotherapeutin oder eines Physiotherapeuten führt die Patientin oder der Patient Übungen durch, um das Hüftgelenk zu bewegen und die Muskulatur um die Hüfte zu kräftigen. Die Patientin oder der Patient erfährt zudem, wie sie oder er das Hüftgelenk richtig belastet und Bewegungen im Alltag hüftschonend ausführt.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus kann eine Rehabilitation erforderlich sein. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter Rehabilitation und Kur.

Die meisten Patientinnen und Patienten mit einem künstlichen Hüftgelenk können bereits innerhalb von drei bis sechs Monaten den gewohnten Aktivitäten nachgehen.

Wohin kann ich mich wenden?

Für die Behandlung von Hüftschmerzen können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- Ärztin oder Arzt für Allgemeinmedizin, auch: Hausärztin oder Hausarzt

- Fachärztin oder Facharzt für Orthopädie

- Fachärztin oder Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Rehabilitation und Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A bis Z

sowie über die Online-Services und Formulare der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 10. November 2023

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Priv.-Doz. Dr. Lukas Leitner PhD, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie