Nabelbruch

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein Nabelbruch?

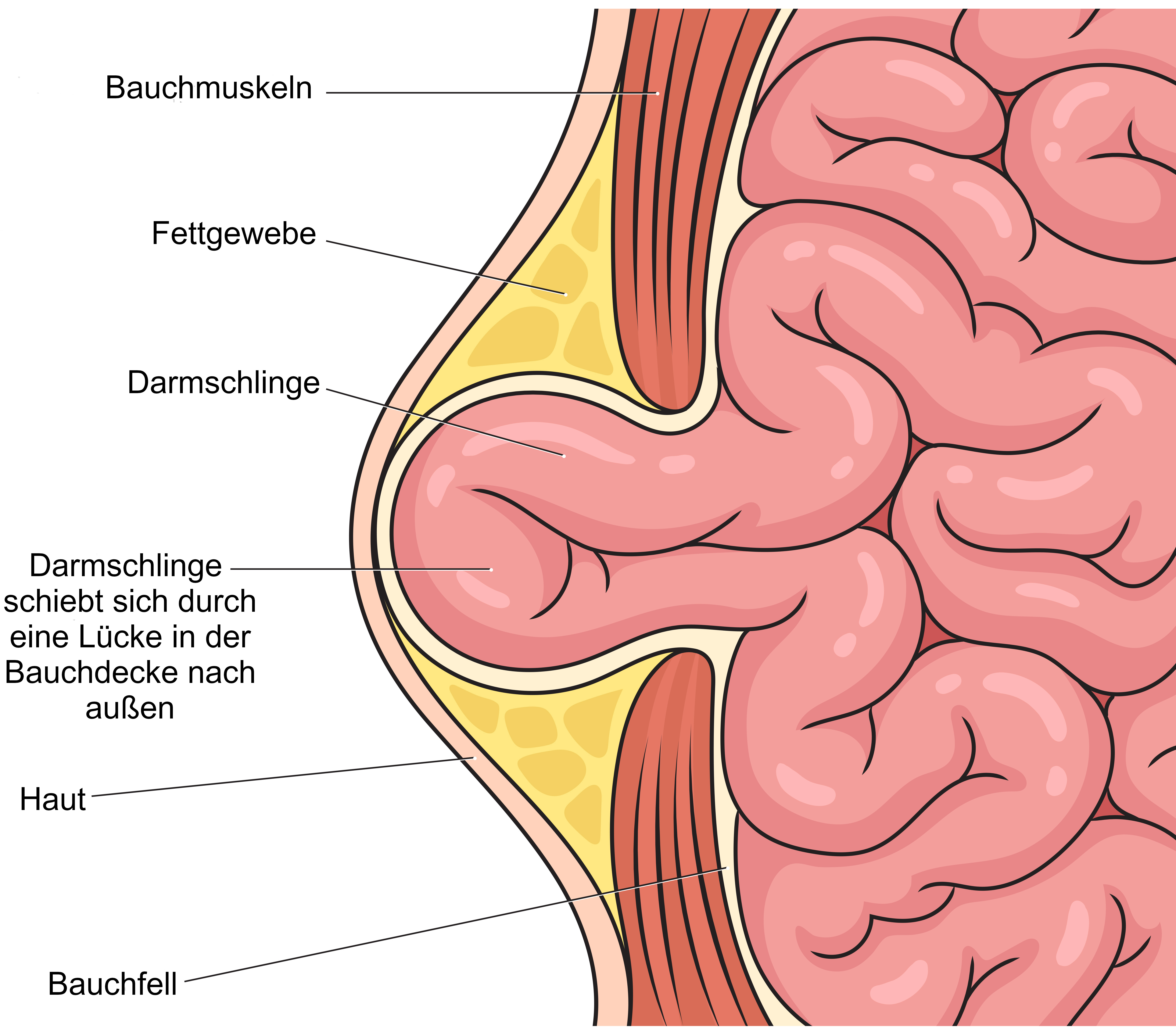

Ein Nabelbruch ist eine angeborene oder erworbene Lücke im Bindegewebe der Bauchdecke in der Nähe des Nabels. Fachleute bezeichnen diese Lücke als Bruchpforte. Durch diese können sich ein Stück Bauchfell, Fettgewebe und manchmal auch Darmschlingen des Dünndarms nach außen schieben. Dann wird meist eine kleine Beule unter der Haut im Bereich des Nabels sichtbar. Diese kann in den meisten Fällen in den Bauchraum zurückgedrückt werden.

Fachleute bezeichnen einen Nabelbruch auch als „Nabelhernie“ oder „Umbilikalhernie“. Eine Hernie besteht aus

- einer Bruchpforte: Lücke in der Bauchwand,

- einem Bruchsack: das Bauchfell

- und dem Bruchinhalt: = innere Organe oder Fettgewebe.

Am häufigsten tritt ein Nabelbruch bei Babys und Kleinkindern auf. Rund jedes fünfte Baby ist davon betroffen. Besonders häufig kommt ein Nabelbruch bei zu früh geborenen Babys vor. Meist ist ein Nabelbruch bei Babys harmlos und verschwindet bis zum dritten Lebensjahr von selbst. Seltener entsteht ein Nabelbruch beim Erwachsenen. Dabei sind Frauen häufiger betroffen als Männer.

Welche Ursachen hat ein Nabelbruch?

Ein Nabelbruch kann angeboren oder erworben sein. Bei einem angeborenen Nabelbruch ist die Bruchpforte bereits bei der Geburt vorhanden.

Beim erworbenen Nabelbruch entwickelt sich dieser erst im Laufe des Lebens: Die Bauchwand im Bereich des Nabels stellt von Natur aus eine Schwachstelle dar. Beim Heben oder Tragen schwerer Lasten, bei starkem Übergewicht oder während einer Schwangerschaft wird vermehrt Druck auf die Bauchdecke ausgeübt. Bei manchen Menschen hält das Bindegewebe rund um den Nabel dem erhöhten Druck nicht stand, und es entsteht mit der Zeit eine Lücke.

Selten kann bei Babys durch starken Husten oder Schreien ein Nabelbruch entstehen.

Folgende Risikofaktoren können zur Entstehung eines Nabelbruchs beitragen:

- Angeborene Risikofaktoren:

- Familiäre Veranlagung

- Schwaches Bindegewebe

- Andere Risikofaktoren:

- Höheres Lebensalter

- Vorangegangene Operationen im Bauchraum

- Schwangerschaft

- Aszites (Bauchwasser zum Beispiel bei Lebererkrankungen)

- Rauchen

- Frühgeburt

Welche Symptome verursacht ein Nabelbruch?

Oft bereitet ein Nabelbruch kaum Beschwerden und wird manchmal zufällig im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung entdeckt. Erste Beschwerden können ziehende Missempfindungen im Bereich des Nabels sein. Wenn der Bruch größer wird, bemerkt die oder der Betroffene mitunter eine sichtbare Vorwölbung im Bereich des Nabels. Diese kann sich vor allem beim Husten, Pressen oder Niesen bemerkbar machen.

Babys mit einem Nabelbruch haben meist keine Beschwerden. Der Ärztin oder dem Arzt fällt ein Nabelbruch oft nur durch eine tastbare Lücke in der Bauchwand auf. Wenn sich Bauchfell oder andere Teile des Bauchraums durch die Lücke stülpen, ist der Nabelbruch meist deutlich sichtbar. Besonders gut zu sehen ist er, wenn das Baby schreit oder hustet. Bei Babys und Kleinkindern kommt es aber nur sehr selten zu einer gefährlichen Einklemmung von Bauchfell und Darmschlingen.

Lebensgefährliche Komplikationen

Auch wenn die meisten Erwachsenen mit einem Nabelbruch keine oder nur geringe Beschwerden haben, kann dieser manchmal gefährlich werden: Bei drei von zehn Betroffenen rutschen im Laufe der Jahre Teile des Darms in die Bruchlücke und werden eingeklemmt. Dadurch kann der Darm so stark geschädigt werden, dass er in kürzester Zeit abstirbt. In der Folge kann es zu schweren Komplikationen wie Darmverschluss oder Bauchfellentzündung kommen. Bei einer Einklemmung klagen Betroffene über starke Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Da es sich dabei um einen Notfall handelt, ist eine umgehende Operation notwendig. Betroffene sollten bei derartigen Beschwerden möglichst rasch die Rettung rufen bzw. ein Krankenhaus aufsuchen.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Erste Anlaufstelle, um Beschwerden, wie stechende oder ziehende Schmerzen oder eine sichtbare Vorwölbung im Bereich des Nabels, abklären zu lassen, ist eine Ärztin oder ein Arzt für Allgemeinmedizin. Nach einer ausführlichen Anamnese wird die betroffene Person körperlich untersucht. Oft erkennt die Ärztin oder der Arzt den Nabelbruch schon rein äußerlich. Zunächst tastet die Ärztin oder der Arzt den Nabelbereich im Stehen, danach im Liegen ab. Im Stehen wird die betroffene Person auch gebeten zu husten und zu pressen. Dadurch wird der Druck im Bauchraum erhöht, und es kann auch ein kleiner Bruch tastbar werden. Im Liegen testet die Ärztin oder der Arzt, ob sich der Bruch in den Bauchraum zurückdrücken lässt. Abschließend hört die Ärztin oder der Arzt den Bruchsack mit einem Stethoskop auf Darmgeräusche ab. So kann festgestellt werden, ob sich ein Stück Darm in den Bruchsack verlagert hat.

Meist reicht diese körperliche Untersuchung schon aus, um die Diagnose eines Nabelbruchs zu stellen. In bestimmten Fällen ist eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung notwendig. Andere Untersuchungsverfahren, wie eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie, sind nur selten notwendig.

Wie wird ein Nabelbruch behandelt?

Bei Säuglingen und Kleinkindern mit einem Nabelbruch kann in der Regel bis zum Ende des dritten Lebensjahres zugewartet werden. In den meisten Fällen schließt sich die Bruchlücke in diesem Zeitraum von selbst. Die Gefahr einer Einklemmung ist in diesem Alter gering. Nur in bestimmten Fällen ist ein operativer Verschluss der Bruchlücke notwendig.

Anders bei älteren Kindern und Erwachsenen mit einem Nabelbruch: Um Komplikationen zu vermeiden, empfehlen Fachleute fast immer eine Operation. Auch bei symptomlosen Brüchen besteht die Gefahr, dass eine Darmschlinge in der Bruchlücke eingeklemmt wird und es zu einer plötzlichen Notsituation kommt. Dann muss die betroffene Person innerhalb weniger Stunden operiert werden. Besser ist es, eine Operation ohne Zeitdruck und in Ruhe zu planen.

Bruchbänder, die den Bruchsack in den Bauchraum zurückdrängen sollen, stellen keine Alternativen zur Operation dar. Nicht nur, dass mit diesen der Nabelbruch nicht behoben werden kann, leiden die Haut und das darunterliegende Gewebe darunter. Das kann zu unangenehmen Druckgeschwüren führen.

Operation

Bei der Operation schiebt die Chirurgin oder der Chirurg den Bruchsack in die Bauchhöhle zurück. Danach wird die Lücke in der Bauchwand verschlossen. Je nachdem wie groß die Lücke ist, wird diese mit einer speziellen Naht oder einem Kunststoffnetz verschlossen.

Abhängig von der Größe und genauen Lage des Bruchs und den Hautverhältnissen, der Architektur der übrigen Bauchwand und individuellen Risikofaktoren (Übergewicht, Rauchen, Zuckerkrankheit, Blutverdünnung usw.) kann die Ärztin oder der Arzt unterschiedliche Operationsverfahren vorschlagen. Operiert wird entweder offen über einen größeren Schnitt in der Bauchwand oder laparoskopisch über eine sogenannte Schlüssellochoperation. Bei dieser Methode werden drei kleine Schnitte in die Bauchdecke gesetzt. Durch diese führt die Chirurgin oder der Chirurg eine Videokamera und die Operationsinstrumente in die Bauchhöhle ein.

Nach einer Nabelbruchoperation ist meist nur ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus notwendig. In vielen Fällen kann die betroffene Person noch am Tag der Operation nach Hause gehen.

Wohin kann ich mich wenden?

Bezüglich Diagnose und Therapie können Sie sich an folgende Ärztinnen/Ärzte wenden:

- Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin,

- Ärztin/Arzt für Kinder- und Jugendheilkunde,

- Fachärztin oder Facharzt für Chirurgie,

- Fachärztin/Facharzt für Kinderchirurgie.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 7. Februar 2024

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Priv.-Doz. Prim. Dr. Gernot Köhler, Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, Zusatzfach Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (Viszeralchirurgie)