Magengeschwür & Zwölffingerdarmgeschwür

Inhaltsverzeichnis

Was ist ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür?

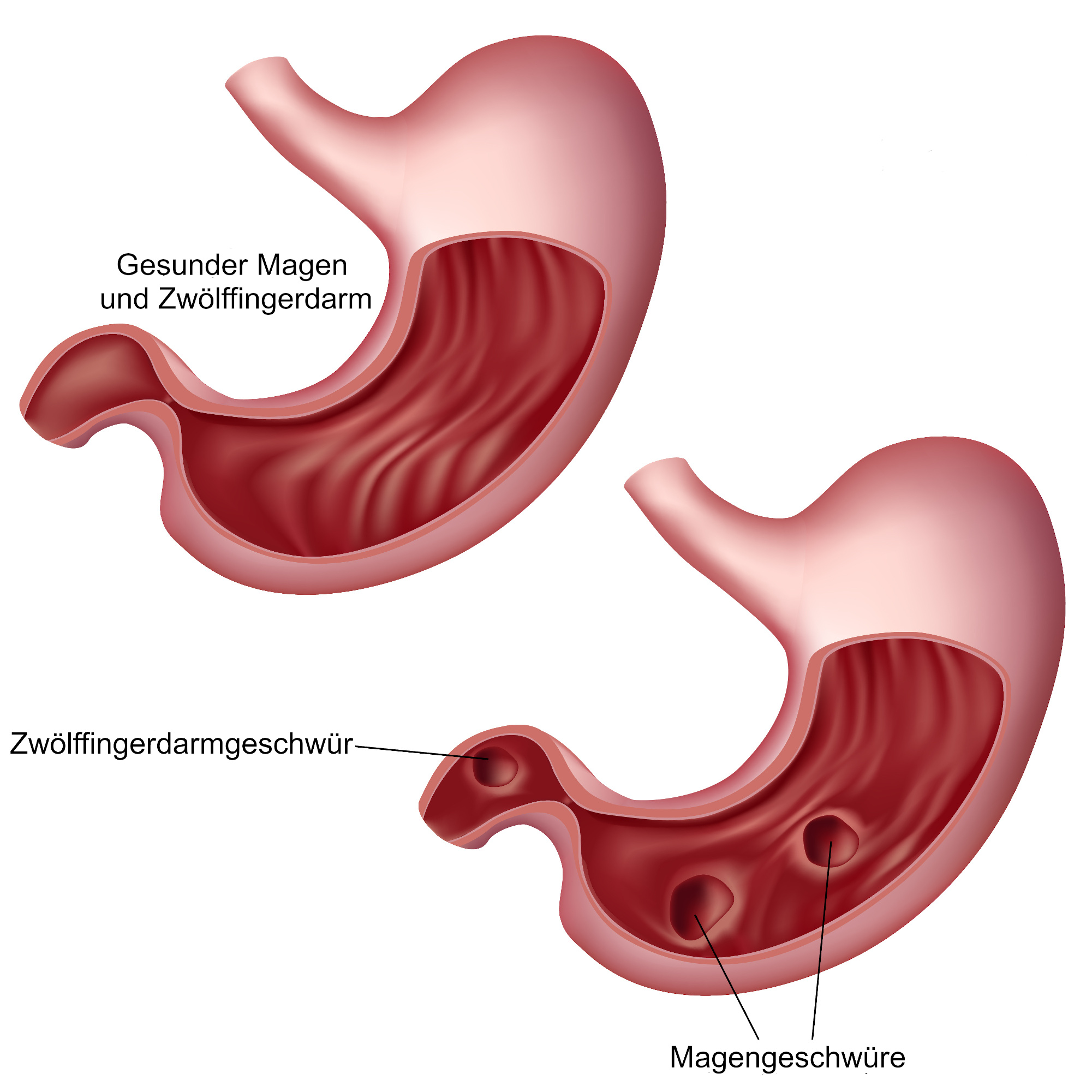

Ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür ist eine tiefgehende Schädigung der Schleimhaut im Magen und Zwölffingerdarm. Fachleute sprechen auch von einem Ulkus und fassen beide Formen unter dem Begriff „Peptische Geschwüre“ oder „Gastroduodenale Ulkuskrankheit“ zusammen.

Der Zwölffingerdarm schließt direkt an den Magen an und bildet den ersten Abschnitt des Dünndarms. Die beiden Organe sind mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die u.a. einen schützenden Schleim produziert. Der Schleim schützt Magen und Dünndarm vor Krankheitserregern sowie vor körpereigenen reizenden Substanzen, wie Magensäure und Verdauungsenzymen. Bei einem Ungleichgewicht zwischen schützenden und reizenden Faktoren, kann daraus ein tiefgehendes Geschwür in der Magen- oder Darmwand entstehen. Fachleute sprechen von einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür, wenn die Wunde in der Schleimhaut einen Durchmesser von mehr als fünf Millimetern misst.

In Europa entwickeln jedes Jahr rund ein bis zwei von 1000 Erwachsenen ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür. Geschwüre im Zwölffingerdarm treten dabei etwas häufiger auf als Magengeschwüre. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür zu entwickeln. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen.

Wie entsteht ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür?

Die Magenschleimhaut dient als Schutzbarriere gegen Magensäure und Krankheitserreger. Wird sie gereizt oder beschädigt, kann es zu einer Entzündung der Magenschleimhaut – einer Gastritis – kommen. Wird diese nicht behandelt kann die Entzündung mit der Zeit chronisch werden und in weiterer Folge ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür entstehen.

Die häufigste Ursache für eine chronische Entzündung der Schleimhäute ist eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori. Die Übertragung erfolgt meist von Mensch zu Mensch, oft schon im Kindesalter, wobei viele Infizierte zeitlebens keine Beschwerden entwickeln.

Zudem kann ein Geschwür auch durch die regelmäßige Einnahme bestimmter Schmerzmittel, sogenannter NSAIDs, verursacht werden. Geschwüre, die infolge von Schmerzmitteln entstehen, verursachen oft lange Zeit keine Symptome. Sie werden oft erst dann entdeckt, wenn ernste Komplikationen, wie eine Blutung auftreten.

Neben diesen häufigen Auslösern gibt es auch seltener vorkommende Ursachen für die Entstehung eines Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwürs. Dazu zählen etwa das Zollinger-Ellison-Syndrom, bei dem übermäßig viel Magensäure produziert wird oder Verletzungen der Magenschleimhaut, z.B. infolge einer Operation. Ein sogenanntes Stressulkus kann infolge schwerer körperlicher Belastungen, wie Schock, Sepsis oder nach großen Operationen entstehen. Dabei kommt es zu einer akuten Schädigung der Magen- oder Zwölffingerdarmschleimhaut. In manchen Fällen kann keine eindeutige Ursache gefunden werden.

Verschiedene zusätzliche Faktoren können die Schutzfunktion der Magenschleimhaut beeinträchtigen, wodurch die Schleimhaut empfindlicher gegenüber schädlichen Einflüssen wird. Dadurch kann die Entstehung von Geschwüren begünstigt werden. Zu diesen Faktoren zählen u.a.:

- Rauchen: Durch Rauchen wird das Gleichgewicht zwischen schützenden und schädigenden Faktoren im Magen-Darm-Trakt gestört.

- Übermäßiger Alkoholkonsum kann die Schleimhaut direkt schädigen.

- Erbliche Veranlagung: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre treten manchmal gehäuft in Familien auf. Manche Menschen haben eine genetische Veranlagung, die sie anfälliger für eine Helicobacter pylori-Infektion macht. Dadurch kann sich das Bakterium leichter im Körper der betroffenen Person ansiedeln.

- Höheres Lebensalter: In einigen Fällen sind ältere Menschen anfälliger für eine Infektion mit Helicobacter pylori.

Welche Folgen kann ein Magen- oder Darmgeschwür haben?

Ein unbehandeltes Geschwür kann ernsthafte gesundheitliche Probleme und schwerwiegende Komplikationen verursachen. Dazu gehören u.a.:

- Innere Blutungen: Die häufigste Komplikation bei einem Geschwür ist eine schwache Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm. Sie kann lange Zeit unbemerkt bleiben und schließlich zu einer Anämie führen. In manchen Fällen tritt die Blutung plötzlich und sehr stark auf, was lebensbedrohlich sein kann.

- Durchbruch in die Bauchhöhle: Wenn das Geschwür die Magen- oder Darmwand durchbricht, sprechen Fachleute von einer Perforation. Ein solcher Durchbruch in die Bauchhöhle ist akut lebensbedrohlich.

- Ausbreitung der Entzündung auf benachbarte Organe: z.B. auf die Bauchspeicheldrüse, wodurch eine Pankreatitis entstehen kann.

- Verengung des Magenausgangs: Durch immer wiederkehrende Geschwüre kann es zu narbigen Verengungen am Magenausgang kommen. In solchen Fällen kann die Nahrung den Magen nur noch verzögert verlassen. In solchen Fällen bleibt der Mageninhalt im Magen zurück und wird schließlich erbrochen. Fachleute sprechen von einer Pylorusstenose.

- Fistelbildung: In seltenen Fällen kann sich durch ein unbehandeltes Geschwür eine unnatürliche Verbindung zwischen dem Magen oder Zwölffingerdarm und einem anderen Organ oder der Hautoberfläche bilden. Dazu kommt es, wenn das Geschwür die Organwand durchdringt und in angrenzendes Gewebe vordringt.

- Magenkrebs: Selten kann aus einem Magengeschwür Magenkrebs entstehen.

Welche Symptome können auftreten?

Geschwüre im Magen oder Zwölffingerdarm können ganz unterschiedliche Beschwerden hervorrufen. In vielen Fällen bleiben sie über längere Zeit unbemerkt und machen sich erst bemerkbar, wenn Komplikationen auftreten. Bei einigen Betroffenen können sich beschwerdefreie Phasen mit schmerzhaften Episoden abwechseln: Die betroffene Person hat wochenlang keine Symptome, bis plötzlich wieder Schmerzen oder andere Beschwerden auftreten. Zu den häufigsten Symptomen zählen:

- Brennende oder stechende Schmerzen im Oberbauch, die manchmal in den Rücken ausstrahlen. Typisch für ein Zwölffingerdarmgeschwür kann sein, dass die Schmerzen oft erst mehrere Stunden nach dem Essen auftreten, oft auch nachts. Bei einem Magengeschwür hingegen können sich die Schmerzen während oder kurz nach dem Essen verschlimmern.

- Völlegefühl, schon nach kleinen Mahlzeiten.

- Übelkeit, Aufstoßen, Blähungen

- Appetitlosigkeit und ungewollter Gewichtsverlust

- Häufiges Erbrechen nach den Mahlzeiten kann auf eine Verengung des Magenausganges hinweisen.

- Anzeichen für eine innere Blutung: Mögliche Anzeichen für eine innere Blutung können schwarz gefärbter Stuhl oder blutiges Erbrechen sein. Dabei kann das Erbrochene entweder frisches, rotes Blut enthalten oder wie schwarzer Kaffeesatz aussehen.

- Anzeichen einer Anämie: Wenn ein Geschwür immer wieder über einen längeren Zeitraum blutet, kann das zu Blutarmut führen. Betroffene Personen klagen dann u.a. über Müdigkeit, Atemnot bei körperlicher Anstrengung oder Schwindel.

Selten kommt es zu einer Perforation des Geschwürs durch die Magen- oder Darmwand. Dabei hat betroffene Person u.a. plötzlich sehr starke, stechende Bauchschmerzen. Da es sich dabei um einen medizinischen Notfall handelt, der lebensbedrohlich sein kann, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Wenn sich durch das Geschwür eine Fistel gebildet hat, können je nach Lage und Ausprägung unterschiedliche Beschwerden auftreten. Hat sich beispielsweise eine Verbindung zwischen Magen und Darm gebildet kann es u.a. zu Durchfällen, Erbrechen und Mundgeruch kommen.

Wie wird ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür diagnostiziert?

Die Symptome eines Magen oder Zwölffingerdarmgeschwürs können auch bei anderen Erkrankungen auftreten, z.B. bei Gallensteinen, Pankreatitis oder selten Magenkrebs. Um die genaue Ursache der Beschwerden eingrenzen zu können führt die Ärztin oder der Arzt eine ausführliche Anamnese durch. Dabei wird unter anderem nach der Art und dem Verlauf der Symptome, nach eingenommenen Medikamenten sowie nach familiären Risiken gefragt. Bei der anschließenden körperlichen Untersuchung tastet die Ärztin oder der Arzt u.a. den Bauch ab, hört ihn mit dem Stethoskop ab und prüft, ob bestimmte Stellen schmerzen.

Je nach Fall sind weitere Untersuchungen notwendig: Dazu zählen u.a.:

- Gastroskopie: Bei dieser Untersuchung wird die Speiseröhre, der Magen und Zwölffingerdarm untersucht. Dabei wird ein dünner, biegsamer Schlauch mit Licht und einer kleinen Kamera über den Mund in den Magen und Zwölffingerdarm eingeführt. Die Kamera überträgt Bilder aus dem Inneren des Verdauungstrakts auf einen Monitor. Die Ärztin oder der Arzt kann Veränderungen der Schleimhäute, wie eine Entzündung oder ein Geschwür, direkt erkennen. Wenn nötig kann auch eine kleine Gewebeprobe mithilfe einer Biopsie entnommen werden. Diese kann anschließend im Labor auf Entzündungen, Krebszellen oder eine Infektion mit Helicobacter pylori untersucht werden.

- Helicobacter pylori-Test: Wird ein Geschwür diagnostiziert, empfehlen Fachleute, eine gezielte Untersuchung auf Helicobacter pylori. Eine Möglichkeit besteht darin, das bei der Biopsie entnommene Gewebe gezielt auf das Bakterium zu untersuchen. Alternativ können die Bakterien mit einem Atemtest oder Stuhltest nachgewiesen werden.

- Ultraschall des Bauches: Mit einer Ultraschalluntersuchung können zwar keine Veränderungen der Schleimhaut im Magen oder Zwölffingerdarm erkannt werden. Es können damit aber andere Ursachen für die Beschwerden, wie Gallensteine oder Pankreatitis, ausgeschlossen werden.

Wie wird ein Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür behandelt?

Die Behandlung eines Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwürs richtet sich in erster Linie nach der jeweiligen Ursache. Manche Geschwüre können innerhalb von zwei bis drei Monaten von selbst heilen. Allerdings erhöht sich ohne gezielte Therapie das Risiko für ein erneutes Auftreten deutlich. Unabhängig von der Ursache empfehlen Fachleute mit dem Rauchen aufzuhören, sowie den Alkohol- und Kaffeekonsum einzuschränken.

Sobald die Ursache des Geschwürs abgeklärt ist, empfiehlt die Ärztin oder der Arzt eine individuell abgestimmte Therapie. Bei einer Infektion mit Helicobacter pylori wird eine Kombinationstherapie mit verschiedenen Antibiotika empfohlen, Fachleute bezeichnen diese Therapie als „Eradikationstherapie“. Wenn Schmerzmittel für das Geschwür verantwortlich sind, wird empfohlen diese Medikamente möglichst abzusetzen.

Unabhängig von der Ursache raten Ärztinnen und Ärzte in den meisten Fällen zur Einnahme von sogenannten “Protonenpumpen-Hemmern“. Durch diese magenschützenden Medikamente wird die Bildung von Magensäure gehemmt und so die Heilung der Schleimhaut gefördert.

Bei schweren Komplikationen, wie einer starken Blutung oder einem Durchbruch in die Bauchhöhle, kann eine Operation notwendig sein.

Um den Erfolg der Behandlung zu überprüfen, raten Fachleute, dass die betroffene Person vier bis acht Wochen nach Abschluss der Behandlung, eine Kontrolluntersuchung macht. Dazu können u.a. eine Kontrollendoskopie sowie ein Atem- oder Stuhltest zum Nachweis von Helicobacter pylori zählen.

Wohin kann ich mich wenden?

Zur Abklärung von Magen- bzw. Verdauungsbeschwerden können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- Ärztin oder Arzt für Allgemeinmedizin,

- Fachärztin oder Facharzt für Innere Medizin,

- Primärversorgungseinrichtung (PVE)

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 18. September 2025

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Prim. Dr. Alexander Ziachehabi, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Innere Medizin, Zusatzfach für Innere Medizin (Endokrinologie u. Stoffwechselerkrankungen), Zusatzfach für Innere Medizin (Gastroenterologie und Hepatologie)