Divertikel im Darm und Divertikulitis

Inhaltsverzeichnis

Divertikel im Darm: Was ist das?

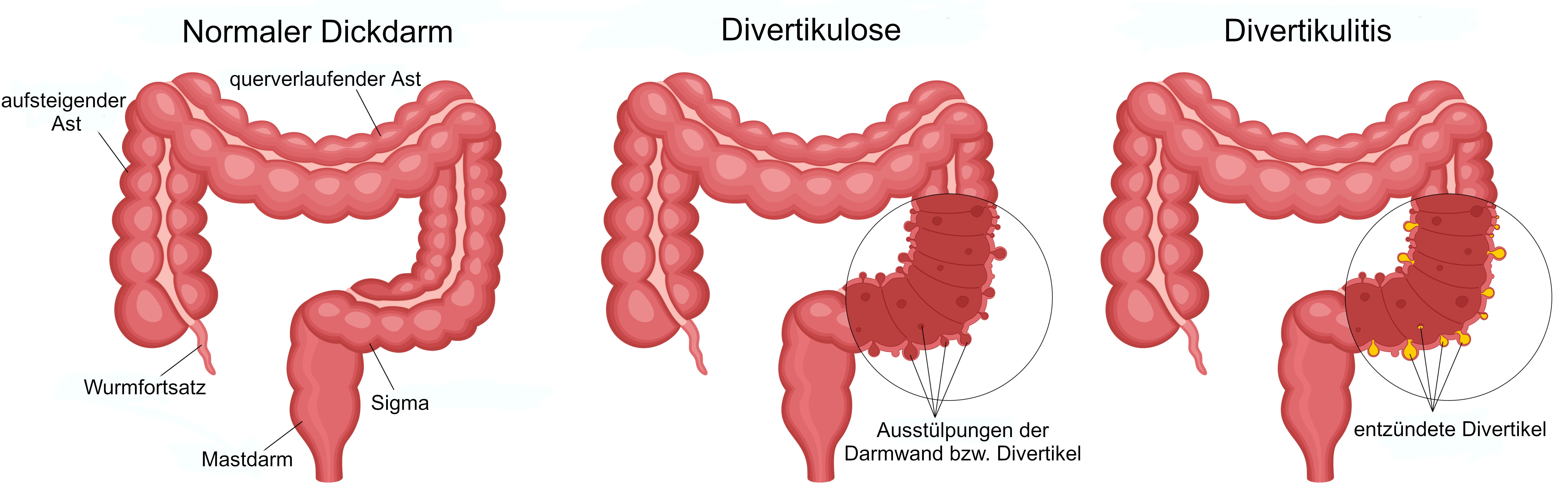

Divertikel sind Ausstülpungen von Wandschichten eines Hohlorgans. Sie können z.B. Harnblase, Speiseröhre oder Darm betreffen. Gehäuft treten Darmdivertikel im linken Drittel des Dickdarms, dem Sigma, auf. Sind Divertikel zahlreich im Sigma vorhanden, bezeichnet dies die Fachwelt auch als Sigmadivertikulose.

Ärztinnen und Ärzte unterscheiden:

- Pseudodivertikel. Dabei stülpen sich Teile der Wandschichten nach außen. Im Fall des Darmes: die Schleimhaut des Darms und Gewebsschicht zwischen Schleimhaut und Muskelschicht. Die Ausstülpungen entstehen oftmals an Stellen, an denen Blutgefäße zur Versorgung der Darmschleimhaut durchtreten. Pseudodivertikel treten im Dickdarm auf.

- „Echte Divertikel“. Dabei stülpen sich alle Gewebsschichten der Darmwand an bestimmten Stellen nach außen, z.B. beim Meckel-Divertikel im Dünndarm.

Welche Ursachen gibt es?

Die Ursachen für die Entstehung von Divertikeln und möglichen damit einhergehenden Beschwerden sind noch nicht restlos geklärt. Ein Zusammenhang mit der Häufung von Divertikeln und der Divertikelkrankheit besteht

- mit zunehmendem Alter.

- Möglicherweise liegen auch Veränderungen des Stoffwechsels, der Nerven und/oder Störungen der Reizleitung sowie Störungen des Bewegungsvermögens des Darms vor.

- Genetische Veranlagung kann eine Rolle spielen. Zur Bildung von Divertikeln kommt es außerdem bei seltenen genetischen Syndromen, z.B. Marfan-Syndrom, Ehlers-Danlos-Syndrom, Williams-Beuren-Syndrom, Coffin-Lowry-Syndrom sowie polyzystischer Nierenerkrankung. Bei diesen entwickeln sich Divertikel schon in jungen Jahren.

Zudem untersucht die Fachwelt Lebensstilfaktoren hinsichtlich des Auftretens von Divertikulose, Divertikulitis und Divertikelkrankheit. Dies bezieht sich beispielsweise auf den Zusammenhang mit ballaststoffarmer Ernährung, hohem Konsum an rotem Fleisch in der Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen sowie Alkoholkonsum. Diese können etwa zu Beschwerden beitragen. Informationen zu einem gesunden Lebensstil finden Sie unter anderem unter Ernährung, Bewegung und Rauchstopp.

Die Einnahme bestimmter Medikamente, z.B. NSAIDs, Kortison, Opioide, Paracetamol, sowie verschiedene Erkrankungen oder Immunsuppression etc. können im Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung und/oder Komplikationen stehen.

Welche Symptome können auftreten?

Divertikel im Darm müssen keine Beschwerden verursachen. Sie können einen Zufallsbefund darstellen. Sie können im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung oder einer Dickdarmspiegelung bei der Abklärung von Erkrankungen erkannt werden.

Als Symptome einer Divertikelkrankheit zeigen sich Schmerzen, meist des linken Unterbauches. Auch Verstopfung, Durchfall oder Blähungen können auftreten. Chronische Beschwerden sind möglich. Divertikel können zudem bluten.

Symptome einer akuten Entzündung, einer akuten Divertikulitis, sind – neben Schmerzen - u.a.:

- Fieber

- Verstopfung, Durchfall

- Blähungen

- Abwehrspannung, die reflexartige Spannung bei Druck auf den Bauch

- Übelkeit

- Harndrang bei geringer Harnmenge, erschwertes Wasserlassen - Dysurie

- Blutungen als Komplikation einer Divertikulitis, Blut beim Stuhlgang

- Je nach Ort der Entzündung und Ausprägung können weitere Symptome hinzukommen.

Dickdarmdivertikel entzünden sich z.B. durch Stuhlreste, die sich in den Ausstülpungen ansammeln und diese verstopfen, sodass es zur Vermehrung von Bakterien kommt oder zur Bildung von Kotstein, der die Darmwand reizt. In komplizierteren Fällen kann es zur Bildung von Abszessen und Fisteln oder zur Perforation, dem „Durchbrechen“ der Darmwand kommen. Breitet sich die Entzündung aus, kann dies lebensgefährliche Komplikationen nach sich ziehen. Es kann zu Bauchfellentzündung oder Darmverschluss und Sepsis kommen.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Die Diagnose von Divertikeln erfolgt oft im Rahmen einer Darmspiegelung als Zufallsbefund.

Liegen entsprechende Beschwerden vor, erfolgt eine diesbezügliche Abklärung. Die Ärztin oder der Arzt stellt die Diagnose aufgrund von:

- Anamnese, inkl. Lebensstil, Medikamenteneinnahme, Stuhlgang und

- diverse Untersuchungen, z.B. Palpation, Perkussion und Auskultation des Bauches, Tastuntersuchung des Afters.

- Für die Abklärung von Beschwerden können – je nach Ausprägung - verschiedene weitere Untersuchungen vorgenommen werden, z.B.

- Bestimmung von Laborwerten, z.B. Leukozyten, Serum-CRP, Urinuntersuchung,

- Ultraschall des Bauchbereiches,

- CT des Bauchraumes, auch mit Kontrastmitteln,

- Darmspiegelung, Röntgenuntersuchung des Dickdarms,

- CT-Kolonographie, virtuelle Kolonoskopie: bei dieser wird aus CT-Bildern eine virtuelle Innenansicht des Kolons dargestellt. Bei auffallenden Veränderungen ist weiters eine Darmspiegelung erforderlich.

Hinweis

Symptome wie Bauchschmerz, Durchfall, Verstopfung etc. sind für Betroffene oft schwer einzuordnen. Bei bestimmten Symptomen, z.B. bei starken Schmerzen, rascher Verschlechterung des Allgemeinzustandes, muss sofort ärztliche Hilfe gerufen werden. Notruf 144 oder 112!

Wie erfolgt die Behandlung?

Die Behandlung wird auf die individuelle Situation der Patientin oder des Patienten abgestimmt.

Machen Divertikel keine Beschwerden, müssen sie nicht unbedingt behandelt werden. Allerdings kann die Ärztin oder der Arzt sowohl bei Beschwerdefreiheit als auch bei Beschwerden zu einer Lebensstiländerung raten. Je nachdem kann es sich dabei z.B. um ballaststoffreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, geringen Anteil an rotem Fleisch in der Ernährung, vermeiden von Übergewicht, ausreichend Bewegung, Rauchstopp und Reduktion des Alkoholkonsums handeln.

Die Behandlung von Beschwerden erfolgt abhängig von der Ausprägung u.a. durch:

- Medikamente, z.B.

- milde Laxanzien – milde Abführmittel,

- Spasmolytika – krampflösende, muskelentspannende Medikamente,

- Antibiotika, z.B. bei Entzündung mit Komplikationen,

- Schmerztherapie;

- Darmspiegelung, z.B. bei Blutungen zur Blutstillung;

- Operation, z.B. bei Abszess, Durchbruch des Darms, Darmverschluss, Fisteln und Blutungen, die durch andere Behandlungsformen nicht gestoppt werden können; ev. wird ein Teil des Darms entfernt;

- intravenöse Medikamente, parenterale Ernährung, Nahrungskarenz bzw. Schonkost.

Eine Entzündung wird abhängig von den Beschwerden und der Schwere der Erkrankung behandelt. In leichteren Fällen können Medikamente ausreichen. In schweren Fällen oder bei wiederkehrender Divertikulitis sind zudem ein Krankenhausaufenthalt und gegebenenfalls eine Operation notwendig.

Bei immer wieder auftretenden Beschwerden können eine längerfristige medikamentöse Behandlung sowie auch eine Operation erforderlich sein.

Die Ärztin oder der Arzt kann auch empfehlen, auf bestimmte Medikamente zu verzichten, z.B. sogenannte NSAR, wie sie häufig als „Schmerzmedikamente“ eingesetzt werden.

Wohin kann ich mich wenden?

Ansprechpersonen bei Beschwerden, die den Magen-Darm-Bereich betreffen, sind:

- Hausärztin oder Hausarzt,

- Fachärztin oder Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologinnen und Gastroenterologen,

- Fachärztin oder Facharzt für allgemeine Chirurgie.

Die Beschwerden im Zuge von Divertikulose oder Divertikulitis sind für Betroffene oft nicht eindeutig zuordenbar. Diese können auch auf andere Probleme und Erkrankungen des Magen-Darm-Bereiches hindeuten. Bei entsprechend schweren Symptomen, z.B. starken Schmerzen, rascher Verschlechterung des Allgemeinzustandes, umgehend die Notärztin oder den Notarzt verständigen, 144 oder 112! Auch wenn beispielsweise kein Stuhlgang mehr möglich ist etc., sollte rasch ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Ein stationärer Aufenthalt, Krankenhausaufenthalt, kann notwendig sein.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen.

Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 5. April 2023

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Prim. Dr. Christian Schelkshorn, Facharzt für Innere Medizin