Leistenbruch

Inhaltsverzeichnis

Leistenbruch: Was ist das?

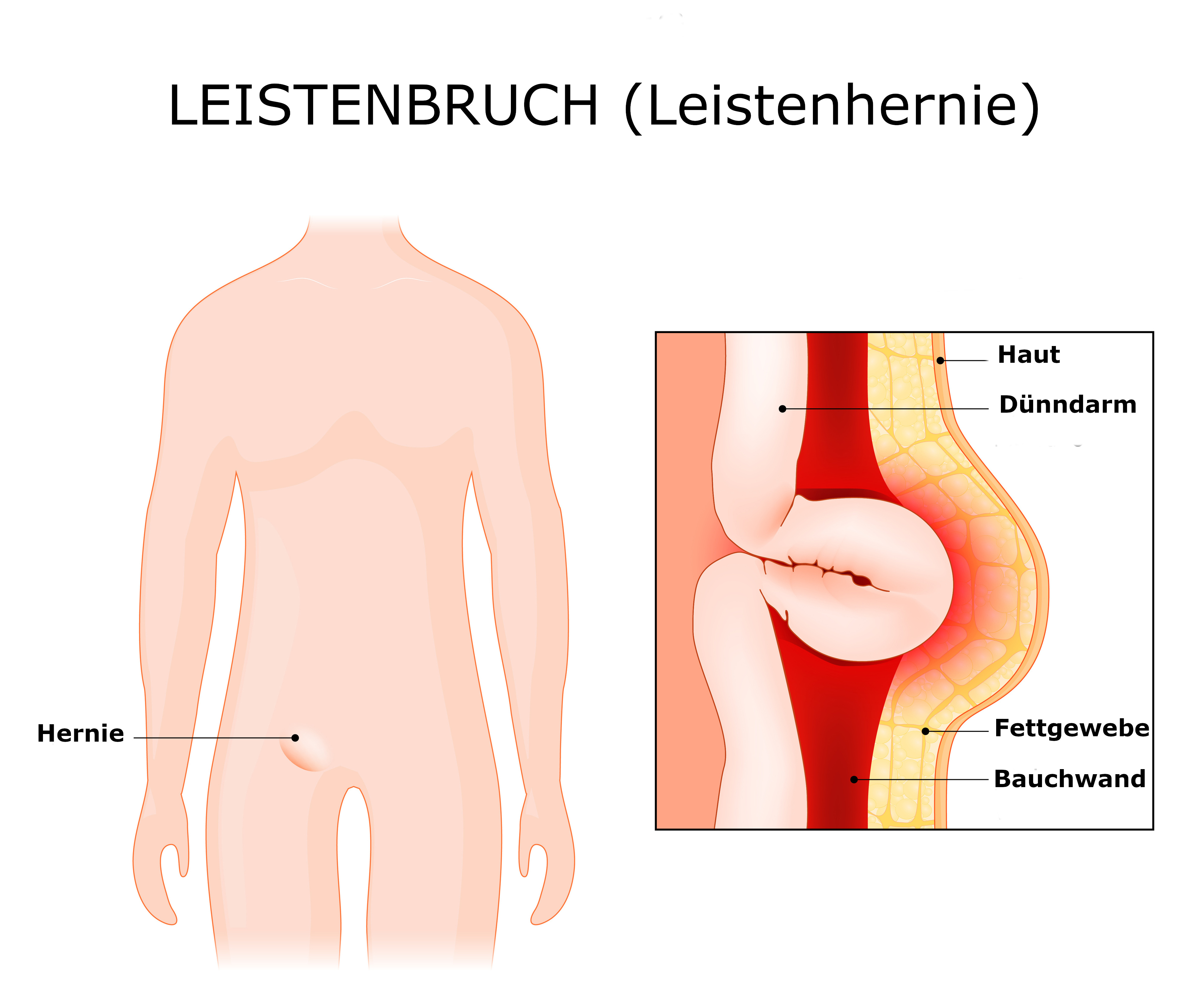

Bei einem Leistenbruch kommt es zu einer Lücke in der Bauchwand, durch die sich Bauchfell und innere Organe von innen nach außen stülpen. An der Leiste kann sich eine Vorwölbung oder Beule bilden. Ärztinnen/Ärzte sprechen in einem solchen Fall von einer Leistenhernie, umgangssprachlich auch von einem Leistenbruch.

Die Leiste ist jene Region des Körpers, die rechts und links im Bereich des Übergangs vom Unterbauch zum Oberschenkel liegt. In diesem Bereich verlaufen Gefäße und Nerven sowie beim Mann der Samenstrang bzw. bei der Frau das Halteband der Gebärmutter (Mutterband). Die Leistenregion muss einiges aushalten: Beim Heben oder Tragen schwerer Gegenstände, aber auch beim Husten oder Niesen drücken die Bauchorgane auf den Leistenbereich. Normalerweise hält die Leiste dieser Belastung problemlos stand. Bei manchen Menschen ist die Bauchwand in diesem Bereich aber nicht stabil genug, und es entsteht eine Lücke. Fachleute bezeichnen diese Lücke als Bruchpforte. Durch diese können sich das Bauchfell (Peritoneum) und andere innere Teile des Bauchraums (z.B. Darm oder Fettgewebe) vorschieben. Betroffene bemerken dann mitunter eine tastbare Schwellung unter der Haut, die sich meistens in den Bauchraum zurückdrücken lässt. Typischerweise besteht eine Hernie aus einer Bruchpforte (= Lücke in der Bauchwand), einem Bruchsack (= das Bauchfell) und dem Bruchinhalt (= innere Organe oder Fettgewebe). Im Prinzip kann es an jeder Stelle des Bauches zu einer Hernie kommen. Am häufigsten kommt es zu einer solchen in der Leistengegend: 75 von 100 Hernien finden sich in der Leiste.

Welche Ursachen hat ein Leistenbruch?

Ein Leistenbruch kann angeboren oder erworben sein. Bei einem angeborenen Leistenbruch ist die Bruchpforte bereits bei der Geburt vorhanden. Beim erworbenen Leistenbruch entwickelt sich dieser erst im Laufe des Lebens. Da Kinder und ältere Personen meist ein schwächeres Bindegewebe haben, sind diese anfälliger für die Entwicklung eines Leistenbruchs.

Anders als nach landläufiger Meinung dürfte schweres Tragen und Schleppen allein keinen Leistenbruch verursachen: Zwar kann durch das Tragen und Heben einer schweren Last eine bereits bestehende bzw. noch unbemerkte Hernie vergrößert und so deutlich erkennbar werden. Ob aber dadurch ein Leistenbruch tatsächlich verursacht werden kann, ist bis heute nicht wissenschaftlich geklärt.

Fachleute gehen davon aus, dass sich Menschen mit einem gesunden Bindegewebe und einer intakten Muskulatur keinen „Bruch heben“ können und dass bei der Entstehung eines Leistenbruchs mehrere Faktoren zusammenspielen:

Angeborene Risikofaktoren:

- Familiäre Veranlagung

- Schwaches Bindegewebe

- Männliches Geschlecht: Männer sind wesentlich häufiger von einem Leistenbruch betroffen als Frauen. Das liegt daran, dass die Leistengegend bei Männern von Geburt an eine natürliche Schwachstelle darstellt. Dies geht auf die Embryonalzeit zurück, in der die Hoden bis zur Geburt aus dem Bauchraum durch den Leistenkanal in den Genitalbereich wandern. Normalerweise schließt sich diese Öffnung wieder. Bei vielen Männern bleibt diese Stelle der Bauchwand allerdings geschwächt.

Andere Risikofaktoren:

- Höheres Lebensalter

- Erkrankungen des Bindegewebes: z.B. Kollagenosen

- Vorangegangene Operationen: beispielsweise frühere Bruchoperationen, Entfernung der Prostata (Prostatektomie)

- Niedriger Body-Mass-Index (BMI)

- Schwangerschaft

- Bauchwassersucht (Aszites)

- Rauchen

- Diabetes

- Prostatavergrößerung

- Chronische Verstopfung (Pressen beim Stuhlgang)

- Chronischer Husten (z.B. COPD)

- Bei Kindern: u.a. Frühgeburt, Erkrankungen der Harnorgane bzw. der Genitalien (urogenitale Erkrankungen z.B. Hodenhochstand), chronische Bronchitis

Welche Symptome können auftreten?

Oft bereitet ein Leistenbruch zunächst kaum Beschwerden, und er wird zufällig im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung entdeckt. Manchmal bemerkt die/der Betroffene auch selbst eine Beule in der Leistenregion. Diese macht sich zunächst vor allem beim Husten, Tragen schwerer Lasten oder Treppensteigen bemerkbar. Mitunter klagen die Betroffenen über ein Ziehen oder Druckgefühl, manchmal auch über Schmerzen in der Leistengegend. Die Schmerzen können bis in die Hoden bzw. Schamlippen ausstrahlen. Husten, Niesen, Pressen (harter Stuhlgang), Heben oder langes Stehen/Gehen können das Ziehen bzw. die Schmerzen und Schwellung verstärken. Die Beschwerden bessern sich meist in Ruhe bzw. beim Liegen.

Welche Komplikationen können auftreten?

Auch wenn ein Leistenbruch oft keine oder nur geringe Beschwerden verursacht, kann dieser mitunter gefährlich werden: Rutscht eine Darmschlinge durch die Bruchlücke in den Bruchsack, kann diese in der Lücke eingeklemmt werden. Dazu kann es beispielsweise beim Husten, Niesen oder Pressen auf der Toilette kommen. Dadurch kann der Darm so stark geschädigt werden, dass er in kürzester Zeit abstirbt. In der Folge kann es zu schweren Komplikationen wie Darmverschluss oder Bauchfellentzündung kommen. In diesem Fall klagt die/der Betroffene über starke Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Mitunter fiebert die/der Betroffene auch, und es ist eine Rötung am Bauch sichtbar. Es handelt sich dabei um eine absolut lebensbedrohliche Situation, die eine umgehende Operation erforderlich macht! Betroffene sollten daher umgehend die Rettung rufen bzw. ein Krankenhaus aufsuchen.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Erste Anlaufstelle, um Beschwerden, wie stechende oder ziehende Schmerzen bzw. eine sicht- und tastbare Vorwölbung in der Leistengegend, abklären zu lassen, ist eine Ärztin/ein Arzt für Allgemeinmedizin. Diese/dieser führt nach einem ausführlichen Anamnesegespräch eine eingehende körperliche Untersuchung durch. Dabei untersucht die Ärztin/der Arzt die Leistenregion zuerst im Stehen, danach im Liegen. Sieht diese/dieser keine Vorwölbung, fordert sie/er die Patientin/den Patienten auf zu husten oder zu pressen. Dadurch erhöht sich der Druck im Bauchraum, und es kann auch ein etwaiger kleiner Bruch sicht- und tastbar werden. Im Liegen kann die Ärztin/der Arzt gut testen, ob sich die „Beule“ in den Bauchraum zurückdrücken (reponieren) lässt. Sie/er beobachtet zudem, wie sich der Bruch im Stehen und Liegen verändert. Abschließend hört die Ärztin/der Arzt den Bruchsack mit einem Stethoskop auf Darmgeräusche ab. So kann diese/dieser feststellen, ob sich ein Stück Darm in den Bruchsack verlagert hat.

Meist reicht diese körperliche Untersuchung schon aus, damit die Ärztin /der Arzt die Diagnose eines Leistenbruchs stellen kann. In manchen Fällen ist eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung (Sonographie) notwendig. Andere Untersuchungsverfahren wie eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) sind nur selten notwendig.

Wie wird ein Leistenbruch behandelt?

Ein Leistenbruch heilt nicht von allein. Die einzig mögliche Behandlung ist ein operativer Verschluss der Bruchlücke. Bruchbänder, die den Bruchsack in den Bauchraum zurückdrängen sollen, stellen keine Alternativen zur Operation dar. Nicht nur dass diese den Leistenbruch nicht beheben können, leidet die Haut und das darunterliegende Gewebe darunter. Das kann zu unangenehmen Druckgeschwüren führen.

Wann ist eine Operation angezeigt?

Verursacht der Leistenbruch keine oder nur geringe Beschwerden, ist in der Regel keine sofortige Operation erforderlich, und der Eingriff kann in Ruhe geplant werden. Allerdings raten Ärztinnen/Ärzte, dass sich Frauen mit einem Leistenbruch möglichst bald nach der Diagnose operieren lassen - auch wenn der Bruch keine Beschwerden verursacht. Denn bei Frauen kann es häufiger zu Komplikationen kommen.

Bei Männern kann in bestimmten Fällen auch länger zugewartet werden: Verursacht der Bruch keine oder nur geringe Beschwerden und ist das Risiko für Komplikationen gering. Eine Operation kann zunächst auch aufgeschoben und die weitere Entwicklung des Leistenbruchs abgewartet werden. Wichtig sind in diesem Fall aber regelmäßige ärztliche Kontrollen. Zudem sollte der Betroffene, sobald Beschwerden auftreten, eine Ärztin/einen Arzt aufsuchen. Fachleute bezeichnen dieses Vorgehen des „Abwartens und Beobachtens“ auch als “watchfull waiting“. Entschließt sich der Patient, mit der Operation zu warten, empfehlen Medizinerinnen/Mediziner u.a., mit dem Rauchen aufzuhören, einen etwaigen Diabetes gut zu behandeln und bei Übergewicht abzunehmen. All das kann dabei helfen, dass sich der Bruch nicht verschlechtert und keine Operation notwendig wird.

In den meisten Fällen raten Ärztinnen/Ärzte aber zu einer möglichst zeitnahen Operation. Zum einen verschlechtern sich mit der Zeit bei vielen Betroffenen die Symptome: Der Bruch kann größer werden und zunehmende Schmerzen verursachen. Zum anderen besteht auch bei symptomlosen Brüchen die Gefahr von gefährlichen akuten Komplikationen wie beispielsweise einem Darmverschluss oder Absterben des Darms. Dann ist schnelles Handeln notwendig, und eine Notoperation ist unumgänglich. Besser ist es, eine Operation ohne Zeitdruck und in Ruhe zu planen.

Wie wird die Operation durchgeführt?

Bei der Operation wird der Bruchsack in die Bauchhöhle zurückgedrängt. Danach engt die Chirurgin/der Chirurg die Lücke in der Bauchwand unter Schonung der Gebilde ein, die den Leistenkanal passieren. Um zu verhindern, dass der Leistenbruch wiederkommt, wird dabei meist über der Bruchlücke ein feines Kunststoffnetz eingesetzt. Dadurch kann in vielen Fällen einem Rückfall vorgebeugt werden. In bestimmten Fällen (z.B. bei kleinen Brüchen und stabilem Bindegewebe oder bei Kindern und Jugendlichen) wird die Lücke lediglich mit einer Naht verschlossen und kein Kunststoffnetz eingebracht.

Abhängig von der individuellen Situation der Patientin/des Patienten kann die Operation entweder offen über einen größeren Schnitt in der Bauchwand oder endoskopisch, also per Schlüssellochoperation durchgeführt werden. Bei dieser Methode setzt die Chirurgin/der Chirurg drei kleine (schlüssellochgroße) Schnitte. Durch diese führt die Chirurgin/der Chirurg eine Videokamera und die Operationsinstrumente in die Bauchhöhle (TAPP) oder vor dem Bauchfell (TEP) ein.

Gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten entscheidet die Chirurgin/der Chirurg, ob die Operation offen oder laparoskopisch, mit Vollnarkose, Rückenmarksnaher Anästhesie oder örtlicher Betäubung durchgeführt wird. Auch ob das Einbringen eines Kunststoffnetzes angezeigt ist, wird in diesem Beratungsgespräch erörtert. Bei der Wahl der geeigneten Methode spielen u.a. das Alter und der Gesundheitszustand der Patientin/des Patienten, aber auch die Lage und Größe des Bruchs eine Rolle. Zudem ist von Bedeutung, ob der Bruch einseitig oder beidseitig vorhanden ist bzw. ob es sich um einen erneuten Bruch (Rezidiv) handelt.

Prinzipiell hat die laparoskopische Operation leichte Vorteile gegenüber der offenen Methode. So heilen die Wunden schneller, die Betroffenen sind früher wieder belastbar und haben meist weniger Schmerzen nach der Operation. Dennoch ist die Operationsmethode nicht für jede Patientin/jeden Patienten optimal und anwendbar.

Nach einer Leistenbruchoperation ist meist nur ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus notwendig. In vielen Fällen kann die Patientin/der Patient noch am Tag der Operation oder am Folgetag nach Hause gehen. Wie lange sich die Patientin/der Patient nach der Operation körperlich nicht anstrengen soll, muss mit der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt besprochen werden. Grundsätzlich gilt, dass alles was schmerzfrei möglich ist auch erlaubt ist.

Erneuter Leistenbruch (Rezidiv)

Bei etwa einer/einem bis fünf von 100 Patientinnen/Patienten taucht einige Zeit nach der Operation ein neuerlicher Leistenbruch an der gleichen Stelle auf (Rezidiv-Hernie). Das Wiederauftreten ist bei Verwendung eines Kunststoffnetzes seltener. Ob es zu einem neuerlichen Bruch kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Einige kann die Patientin/der Patient durch ihr/sein Verhalten beeinflussen: So kann der Verzicht auf Rauchen die Wundheilung verbessern. Zudem ist es wichtig, bei Krankheiten wie Diabetes mellitus oder Nierenerkrankungen die vorgegebenen Therapieempfehlungen einzuhalten.

Wird ein neuerlich aufgetretener Leistenbruch operiert, wählen Ärztinnen/ Ärzte meist eine andere Operationsmethode als bei der ersten Operation (war die erste Operation eine offene, wird bei der zweiten laparoskopisch operiert und umgekehrt).

Leistenbruch bei Kindern

Bei Kindern sind Leistenbrüche fast immer angeboren. Fünf von 100 Neugeborenen haben einen Leistenbruch. Vor allem zu früh geborene Kinder haben ein erhöhtes Risiko für einen solchen. Ein Leistenbruch kommt bei Buben wesentlich häufiger vor als bei Mädchen. Oft fällt den Eltern eine meist schmerzlose Vorwölbung in der Leistengegend auf. Manchmal ist diese nur beim Weinen, Husten oder Pressen zu sehen. Bei Jungen können auch angeschwollene Hodensäcke bzw. beim Mädchen verdickte Schamlippen auffallen. Mitunter kann es aber auch sein, dass den Eltern ein Leistenbruch nicht auffällt und die Kinderärztin/der Kinderarzt einen solchen im Rahmen einer Eltern-Kind-Pass Untersuchung entdeckt. Um Komplikationen zu vermeiden, werden die meisten Kinder dann umgehend operiert. Denn auch bei Babys und Kleinkindern kann es zu einem eingeklemmten Bruch kommen: Wird das Kind plötzlich sehr unruhig, schreit bzw. erbricht oder fiebert, ist umgehende ärztliche Hilfe notwendig!

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 7. Mai 2021

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Priv.-Doz. Prim. Dr. Gernot Köhler, Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, Zusatzfach Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (Viszeralchirurgie)