Axiale Spondyloarthritis

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine axiale Spondyloarthritis?

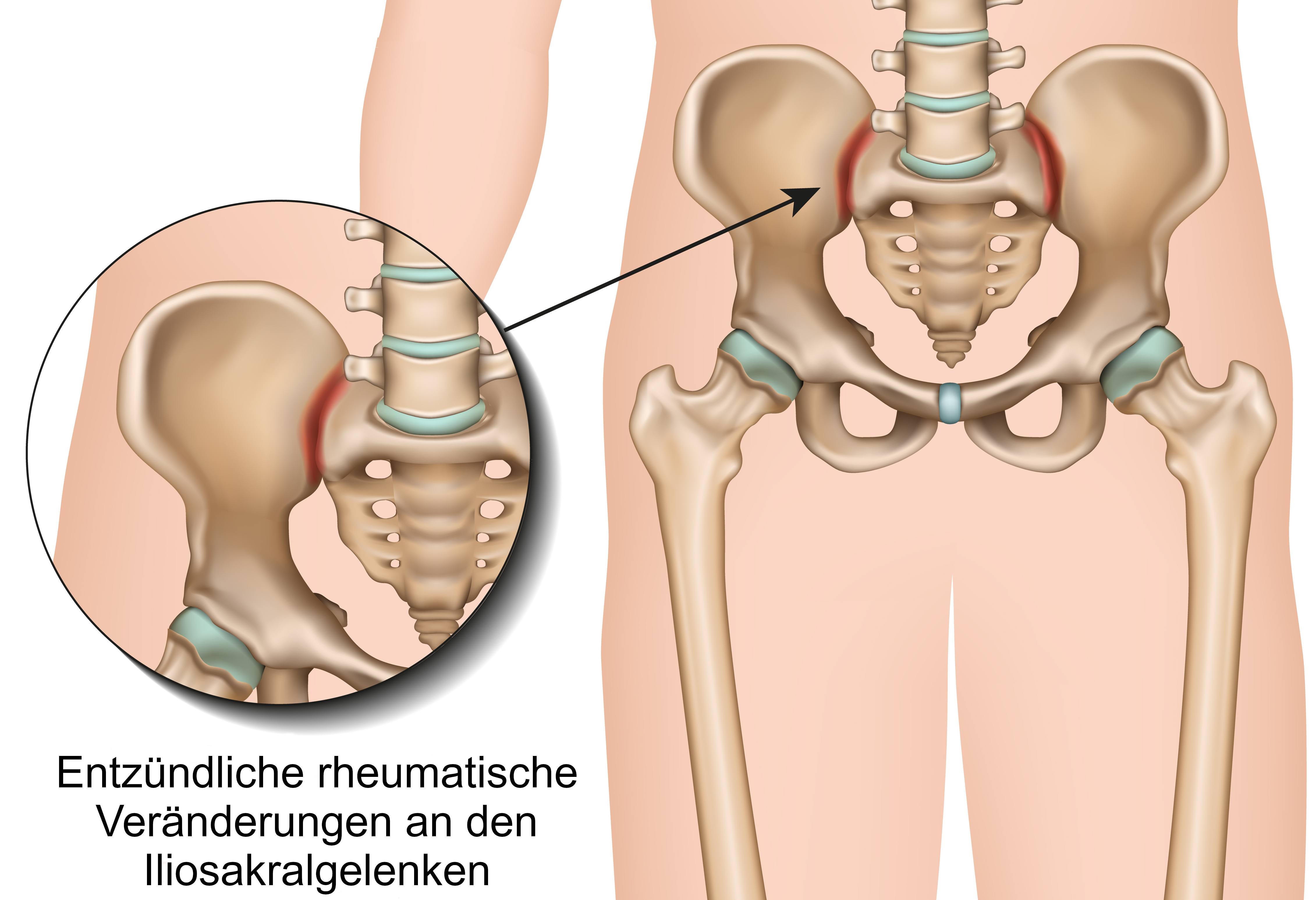

Bei einer axialen Spondyloarthritis kommt es zu entzündlichen rheumatischen Veränderungen bestimmter Ansatzstellen von Bändern und Sehnen am Bewegungsapparat:

- an den Wirbelkörpern und sogenannten Facettengelenken. Das sind Gelenke zwischen den Gelenkfortsätzen von benachbarten Wirbeln. Sie ermöglichen eine gute Beweglichkeit und unterstützen die Stabilität der Wirbelsäule.

- an den Iliosakralgelenken. Diese Gelenke verbinden beidseitig das Kreuzbein der Wirbelsäule mit dem Darmbein des Beckens.

Fachleute schätzen, dass ungefähr bis zu 1,7 Prozent der Menschen – weltweit unterschiedlich – eine axiale Spondyloarthritis entwickeln.

Spondyloarthritis gibt es auch als sogenannte periphere Spondyloarthritis. Peripher bedeutet in diesem Zusammenhang: Entzündungen vorwiegend vom Körperstamm entfernt an Gelenken und Sehnenansätzen der Arme und Beine. Sie tritt weniger häufig auf. Ein Beispiel dafür ist die Psoriasisarthritis – Spondyloarthritis bei Schuppenflechte.

Welche Formen von axialer Spondyloarthritis gibt es?

Den übergeordneten Fachbegriff der axialen Spondyloarthritis kann man noch in zwei Formen unterteilen:

- Radiografische axiale Spondyloarthritis – abgekürzt r-axSpA: Diese Form wird auch Morbus Bechterew oder ankylosierende Spondylitis genannt. Die entzündlichen Veränderungen der Wirbelsäule bzw. des Iliosakralgelenks sind im Röntgen sichtbar. Daher stammt der Ausdruck „radiografisch“. Von dieser Form sind mehr Männer als Frauen betroffen.

- Nicht radiografische axiale Spondyloarthritis – kurz nr-axSpA: Bei dieser Form sind bei charakteristischen Beschwerden entzündliche Veränderungen oft in der MRT nachweisbar, nicht aber im Röntgen. Bis zu dreißig Prozent der Betroffenen mit dieser Form entwickeln eine r-axSpA (Morbus Bechterew) innerhalb von zehn Jahren. Von dieser Form sind ungefähr gleich viele Frauen wie Männer betroffen.

Wie entsteht eine axiale Spondyloarthritis?

Bei der Entstehung der Erkrankung sehen Fachleute einen Zusammenhang mit einer Reaktion des Immunsystems, bei der sich dieses gegen die Strukturen des eigenen Körpers richtet. Im Rahmen dieser Reaktion werden u.a. sogenannte Zytokine ausgeschüttet.

Im Zuge des Erkrankungsprozesses wandern Immunzellen in die Ansätze der Sehnen und Bänder von Wirbelkörpern und des Iliosakral-Bereichs ein. Es entwickelt sich eine Entzündung an der Ansatzstelle von Bändern und Sehnen am Knochen. Fachleute nennen dies auch Enthesitis.

Bei bis zu neunzig Prozent der Betroffenen findet sich eine genetische Veranlagung. Dabei gehen Fachleute davon aus, dass vor allem das sogenannte HLA-B27-Gen eine große Rolle spielen dürfte. Auch andere Gene könnten an der Entstehung beteiligt sein – allerdings nicht in so großem Ausmaß. Blutsverwandte Personen von Menschen mit axialer Spondyloarthritis haben ein erhöhtes Risiko, auch daran zu erkranken. Die Fachwelt geht davon aus, dass etwa bei eineiigen Zwillingen das Risiko besonders deutlich erhöht ist, dass auch der andere Zwilling erkrankt. Das Risiko nimmt ab, je weniger man verwandt ist. Mehr als eine verwandte Person mit dieser Erkrankung erhöht das Risiko jedoch weiter. Die Ärztin oder der Arzt informiert zum persönlichen Risiko.

Weitere Zusammenhänge der Entstehung der axialen Spondyloarthritis werden laufend erforscht.

Welche Symptome können bei axialer Spondyloarthritis auftreten?

Die Beschwerden einer axialen Spondyloarthritis sind von Person zu Person unterschiedlich. Besonders typisch sind jedoch folgende Symptome:

- Chronischer Schmerz im Bereich der Wirbelsäule – dies ist das typischste Symptom: meistens im unteren Rücken, über mindestens drei Monate lang. Fachleute sprechen auch von einem entzündlichen Rückenschmerz. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass er bei einem Alter von unter 40 Jahren schleichend beginnt und die Betroffenen in der Nacht aufweckt. Die Schmerzen bessern sich durch Bewegung – also auch durch Aufstehen aus dem Bett, jedoch nicht in Ruhe.

- Morgensteifigkeit der Wirbelsäule, die in der Regel länger als eine halbe Stunde dauern kann. Begleitend zeigen sich Schmerzen im Gesäß.

- Zunehmende Einschränkung und Steifigkeit der Wirbelsäule und gebeugte Haltung.

- Begleitend Schmerzen im Brustkorb und an der Achillessehne.

- Zusätzliche einseitige Augenentzündung: Entzündung des vorderen Teils der Uvea, der mittleren Augenhaut – mit häufigem Wiederkehren der Entzündung am anderen Auge. Dabei ist die Regenbogenhaut – die Iris – betroffen. Sie ist ein Teil der mittleren Augenhaut.

Zu den allgemeinen Beschwerden zählt zudem etwa Müdigkeit.

Schuppenflechte – Psoriasis – kann eher selten auftreten – häufiger bei Frauen als bei Männern. Selten kann es u.a. auch zu folgenden krankhaften Prozessen kommen:

- Aortenklappeninsuffizienz

- AV-Block

- Entzündung der Aorta

- Nierensteine

- Ablagerung von krankhaft veränderten Proteinen im Lauf einer sogenannten Amyloidose

- IgA-Nephropathie – Ablagerung von Immunkomplexen in der Niere

- Verminderte Kapazität der Lunge

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, häufiger bei Frauen als bei Männern

Wie verläuft eine axiale Spondyloarthritis?

Axiale Spondyloarthritis beginnt fast immer vor dem Alter von 45 Jahren. Der Verlauf einer axialen Spondyloarthritis ist sehr unterschiedlich. Ein früher Beginn in der Jugend und eine Beteiligung der Hüfte können auf einen schweren Verlauf hindeuten.

So können etwa zunehmende Verknöcherungen und Versteifungen der gesamten Wirbelsäule – die sogenannte Ankylose – bis zu einem vollständigen Bewegungsverlust führen.

Welche Komplikationen können auftreten?

Folgende Komplikationen können bei axialer Spondyloarthritis auftreten:

- Starke Behinderung der Beweglichkeit im Alltag

- Osteoporose: in der Folge auch ein höheres Risiko für Knochenbrüche u.a. der Wirbel

- Rückenmarksprobleme aufgrund der Einengung von Nervenstrukturen

- Lungenfibrose

Zudem ist das Risiko für Erkrankungen bzw. Beschwerden von Herz und Gefäßen wie etwa die koronare Herzkrankheit oder Bluthochdruck erhöht.

Auch Depressionen, sexuelle Funktionsstörungen sowie das Fibromyalgiesyndrom bzw. Schmerzsyndrome kommen bei Betroffenen häufiger vor.

Die Sterblichkeit – auch Mortalität genannt – kann zudem insgesamt etwas erhöht sein.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Die Ärztin oder der Arzt erhebt die Krankengeschichte. Sie oder er führt ein ausführliches Gespräch über die Beschwerden, seit wann sie bestehen sowie mögliche Vorerkrankungen. Die Ärztin oder der Arzt fragt auch, welche Erkrankungen des Bewegungsapparats es in der Familie gibt.

Anschließend können folgende Untersuchungen stattfinden:

- Körperliche Untersuchung – inklusive Beobachtung der Körperhaltung sowie Atmung, Hautuntersuchung, Augenuntersuchung. Es erfolgt ein Abtasten der Sehnenansätze – vor allem der Achillessehne und des umgebenden Bereichs

- Prüfung der Beweglichkeit, vor allem der Wirbelsäule sowie der Hüfte

- Laboruntersuchungen des Blutes – u.a. Entzündungswerte wie CRP und BSG, Blutbild, genetische Untersuchung von HLA-B27

- MRT der Iliosakralgelenke und je nach Beschwerdebild auch von Stellen an der Wirbelsäule

- Röntgen der Iliosakralgelenke und der Wirbelsäule

Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es bei axialer Spondyloarthritis?

Die Ärztin oder der Arzt legt gemeinsam mit der Patientin bzw. dem Patienten mögliche Therapieziele fest. Dazu können u.a. zählen:

- Minderung der Beschwerden bzw. Beschwerdefreiheit,

- Erhalt von Bewegungsfunktionen zur Alltagsbewältigung,

- Verminderung der Entzündungsreaktion,

- Verhinderung der zunehmenden Verknöcherungen,

- Verbesserung bzw. der Erhalt der Lebensqualität.

Die Ärztin oder der Arzt kann auch Fragebögen einsetzen, um den Verlauf der Therapie zu überprüfen und die Auswirkungen auf das tägliche Leben der Betroffenen noch besser miteinzubeziehen. Sie oder er klärt zudem über das Krankheitsbild sowie die Behandlungsmaßnahmen auf. Es kann auch eine Schulung der Patientinnen bzw. Patienten erfolgen.

Zu den Therapiemöglichkeiten zählen vor allem gezielte Bewegungstherapie – ggf. begleitend physikalische Therapie – sowie Medikamente. Selten kommt eine Operation zum Einsatz.

Bewegungstherapie

Unter Bewegungstherapie bei axialer Spondyloarthritis verstehen Fachleute:

- Physiotherapie – auch ggf. im Wasser. Die Physiotherapie besteht aus gezielt auf die Erkrankung abgestimmten Übungen. Man spricht auch von der sogenannten „Bechterew-Gymnastik“. Die Physiotherapeutin bzw. der Physiotherapeut schlägt mitunter zudem Übungen zur Sturzvorbeugung vor. Die Physiotherapie ist die wichtigste Bewegungstherapie bei axialer Spondyloarthritis.

- Ergotherapie

Regelmäßige Übungen für zu Hause ergänzen die Bewegungstherapie.

Physikalische Therapie

Es kann u.a. eine Therapie mit Wärme- oder Kälteanwendungen am Bewegungsapparat erfolgen.

Therapie mit Medikamenten

Die Ärztin oder der Arzt verschreibt in erster Linie entzündungshemmende Mittel der Arzneigruppe NSAR. Die Ärztin oder der Arzt kontrolliert den Therapiefortschritt nach einigen Wochen. Bei ungenügender Wirksamkeit bzw. etwa Unverträglichkeit schlägt die Ärztin oder der Arzt ein anderes NSAR vor. Sie oder er verschreibt je nach verwendetem NSAR bzw. individueller Krankheitsgeschichte ggf. einen sogenannten Protonenpumpenhemmer zum Schutz des Magens. Dieser reduziert die Produktion von Magensäure bzw. soll das Auftreten von Magengeschwüren verhindern.

Sind nur Gelenke außerhalb der Wirbelsäule betroffen bzw. besteht gleichzeitig eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, kann die Ärztin oder der Arzt den Wirkstoff Sulfasalazin verschreiben. Es kann auch eine einmalige Injektion mit Cortison in das jeweilige Gelenk erfolgen. Beides soll die Entzündung hemmen.

Gezielt auf das Immunsystem wirkende Medikamente

Tritt bei den genannten Wirkstoffen nicht die erwartete Wirkung ein, kann die Ärztin oder der Arzt zudem eine sogenannte Eskalationstherapie vorschlagen. Dabei kommen gezielt auf das Immunsystem wirkende, entzündungshemmende Wirkstoffe zum Einsatz. Für diese müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt sein – u.a. das Nichtansprechen auf die Therapie mit den herkömmlichen entzündungshemmenden Mitteln.

Je nach möglichen Begleiterkrankungen und weiterer Medikamenteneinnahme kann die Ärztin oder der Arzt unterschiedliche Wirkstoffe verschreiben. Zu diesen Wirkstoffen zählen sogenannte bDMARDs und tsDMARDs. Das sind Wirkstoffe, die bei verschiedenen rheumatischen Erkrankungen zur Anwendung kommen und ganz gezielt hemmend auf entzündliche Prozesse bzw. Abläufe des Immunsystems wirken:

- bDMARDs – englische Abkürzung für Biological disease modifying antirheumatic drugs; biologische krankheitsverändernde Antirheumatika: z.B. sogenannte TNF-Inhibitoren oder Interleukin-17-Inhibitoren. TNF und Interleukine sind Botenstoffe des Immunsystems.

- tsDMARDs – englische Abkürzung für Synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs; synthetische krankheitsverändernde Antirheumatika: sogenannte JAK-Inhibitoren. JAK steht für Januskinasen. Das sind bestimmte Enzyme, die u.a. an Entzündungsreaktionen beteiligt sind.

Fachleute empfehlen, vorrangig bDMARDs anzuwenden. Die Ärztin oder der Arzt prüft in bestimmten Abständen den Therapieerfolg des jeweiligen Wirkstoffs. Ggf. kann ein Wechsel des Wirkstoffs erfolgen. Bei anhaltender Besserung kann die Dosis des Wirkstoffs ev. reduziert werden.

Hinweis

Die Ärztin oder der Arzt klärt über Medikamente – auch zu möglichen Begleiterkrankungen, Zulassung, Anwendung sowie Nutzen und Risiken auf. Informationen zum jeweiligen Medikament sind zudem im Arzneimittelspezialitätenregister des BASG zu finden.

Operation

Eine Operation ist selten notwendig. In solchen Fällen können u.a. folgende Operationen zur Anwendung kommen:

- Ersatz des kompletten Hüftgelenks: bei starken, andauernden Hüftschmerzen mit eingeschränkter Beweglichkeit und Zeichen einer fortgeschrittenen Arthrose.

- Wirbelsäulen-Operation: bei verschobenen Wirbeln im Bereich der oberen Halswirbelsäule, um weitere Schäden zu vermeiden.

- Keilosteotomie: Bei dieser wird ein dreieckiges Knochenstück der Wirbelsäule entnommen oder aufgeklappt, um den Knochen sowie die Wirbelsäule in einer besseren Ausrichtung zu halten. Dieser Eingriff kann bei schweren Haltungsschäden des Nackens bzw. oberen Rückens zu Anwendung kommen.

Die Ärztin oder der Arzt informiert zur Notwendigkeit einer Operation und klärt über deren Nutzen und Risiken auf.

Sonstige Hilfsmöglichkeiten

Beschwerden einer axialen Spondyloarthritis können auch zu Beeinträchtigungen der Stimmung führen – u.a., weil man an manchen Aktivitäten nicht teilnehmen kann. Achtsamkeitstechniken sind unterstützend, um Belastungen mental zu bewältigen. Bei großer psychischer Belastung oder etwa einer Depression kann auch eine Psychotherapie unterstützen.

Bei Bewegungseinschränkungen im Alltag ist ggf. eine Unterstützung für die Mobilität oder im Haushalt notwendig. Hier bieten etwa soziale Dienste Hilfe an; weitere allgemeine Informationen zu sozialen Diensten finden Sie auf oesterreich.gv.at.

Hilfreiche Maßnahmen zum Leben mit der Erkrankung

Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die zusätzlich zur Therapie im Alltag unterstützen können.

Vermeidung von Verletzungen und Stürzen

Fachleute empfehlen folgende Verhaltensmaßnahmen bei axialer Spondyloarthritis im Alltag, um das Risiko von Verletzungen und Stürzen zu verringern:

- Beachten, dass Alkohol die Sturzgefahr erhöht

- Selbstständige Bewegung laut Physiotherapie – u.a. mit Übungen zur Sturzvorbeugung

- Das Zuhause sturzsicher machen: Teppiche entfernen, Wege von Gegenständen oder etwa Kabeln freihalten etc.

- Kontaktsportarten und Leistungssport wegen der Verletzungsgefahr vermeiden

Sonstige Maßnahmen

Zu sonstigen hilfreichen Maßnahmen für den Alltag zählen u.a.:

- Rauchen kann die entzündlichen Prozesse am Bewegungsapparat verschlimmern sowie begleitende Lungenprobleme verursachen bzw. negativ beeinflussen. Daher ist ein Rauchstopp wesentlich.

- In einer Selbsthilfegruppe kann man sich gegenseitig über das Leben mit der Erkrankung austauschen sowie ggf. auch gemeinsam „Bechterew-Gymnastik“ durchführen.

- Ein nackenfreundliches Kissen beim Schlafen hilft, bei Bedarf den Nacken zu schonen.

Entgegen manchen Meinungen gibt es derzeit keine speziellen evidenzbasierten Ernährungsempfehlungen für Menschen mit axialer Spondyloarthritis.

Wohin kann ich mich wenden?

Anlaufstellen für die Abklärung einer möglichen axialen Spondyloarthritis bzw. zur Behandlung sind:

- Bei chronischen Rückenschmerzen Ärztin oder Arzt für Allgemeinmedizin oder Primärversorgungseinheit (PVE) – bei Bedarf erfolgt eine Weiterüberweisung

- Fachärztin oder Facharzt für Innere Medizin, Zusatzfach Rheumatologie

- Krankenhaus mit Ambulanz für rheumatische Erkrankungen

Es kann zudem je nach Symptomen bzw. Begleiterkrankungen notwendig sein, auch Ärztinnen oder Ärzte anderer Fachrichtungen bzw. andere Gesundheitsberufe wie eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten hinzuzuziehen.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 29. Oktober 2025

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Priv.-Doz. Dr. Josef Hermann, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Innere Medizin, Zusatzfach Innere Medizin (Rheumatologie), Zusatzfach Innere Medizin (Geriatrie)