Magen und Darm

Inhaltsverzeichnis

Der Magen

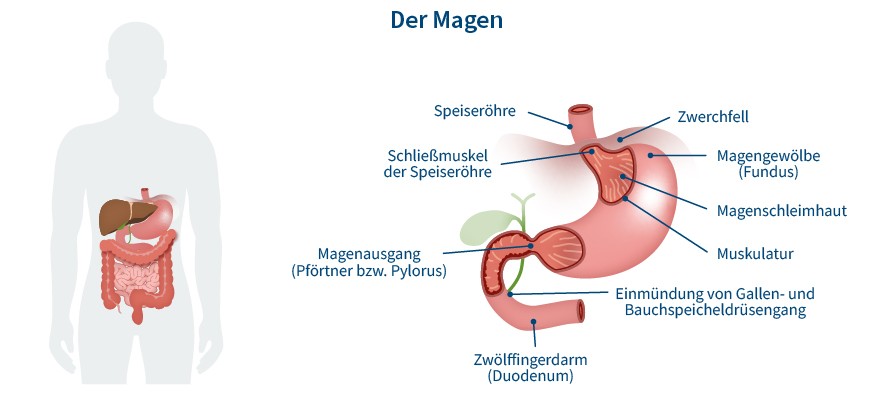

Von der Speiseröhre gelangt der Speisebrei in den Magen. Die Vorderwand dieses J-förmigen muskulären Hohlorgans liegt direkt hinter dem linken Rippenbogen im linken Oberbauch. Größe und Form des Magens können individuell unterschiedlich sein. Das Fassungsvermögen des Magens hängt unter anderem vom Körperbau der Person ab. Aber auch das Geschlecht sowie die Essgewohnheiten haben Einfluss darauf.

Der Magen ist von anderen Organen umgeben, z.B. Leber und Gallenblase, und er mündet in den Darm. Der Magen gliedert sich in mehrere Abschnitte:

- Die Speiseröhre mündet am Mageneingang in den Magen. Der Mageneingang wird durch Muskeln der Speiseröhre und des Zwerchfells verschlossen. Beim Schlucken entspannen sich die Muskeln und der Mageneingang öffnet sich.

- Magengewölbe bzw. Fundus: Der obere Teil des Magens heißt Magengewölbe oder Fundus.

- Den größten Teil des Magens macht der sogenannte Magenkörper bzw. Corpus gastricus aus. Dort wird die Nahrung zerkleinert, mit Enzymen und Magensaft vermischt und vorverdaut.

- Die Wand des Magens besteht aus mehreren Schichten: der Magenschleimhaut, die den Magen innen auskleidet, sowie Bindegewebe mit Blutgefäßen, Muskeln und Nerven.

- Der Magenausgang wird von einem ringförmigen Muskel, dem sogenannten Pförtner oder Pylorus verschlossen.

- Dahinter geht der Magen in den Zwölffingerdarm über. In den Zwölffingerdarm münden auch der Gallengang und der Bauchspeicheldrüsengang.

Welche Aufgaben hat der Magen?

Der Magen fungiert als Reservoir und gibt den Speisebrei portionsweise an den Zwölffingerdarm weiter. Die Verweildauer des Speisebreis im Magen ist individuell verschieden und hängt von seiner Zusammensetzung ab. Sie kann beim Gesunden einige Stunden betragen. Fettreiches verbleibt am längsten im Magen, Eiweiß - Protein - hat eine mittlere und Kohlenhydrate haben die kürzeste Verweildauer im Magen. Je höher die Kaloriendichte einer Speise, umso länger verbleibt der Speisebrei im Magen. Flüssigkeiten, z.B. Wasser, durchlaufen den Magen relativ rasch.

Weitere Aufgaben des Magens sind es, die Nahrung gut zu durchmischen und weiter zu zerkleinern. Durch die Beimengung von Verdauungssäften, z.B. Salzsäure und Enzyme wie Pepsin, wird der Speisebrei für die weitere Verdauung aufbereitet.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Reservoirfunktion

- Abtötung von Mikroorganismen

- Zerkleinerung des Mageninhalts

- Verdauung

- gezielte Magenentleerung

- Co-Vitamin Intrinsic Factor für die Vitamin B12 Aufnahme

Hinweis

Der Magen funktioniert nicht alleine für sich, sondern in Zusammenarbeit mit dem oberen Dünndarm, insbesondere dem Zwölffingerdarm, aber auch mit der Bauchspeicheldrüse und den Gallenwegen.

Schichtaufbau der Magenwand

Die Magenwand besteht aus mehreren Schichten, die sich u.a. aus Muskelfasern, Schleimhaut, Bindegewebe, Blutgefäßen und Nerven zusammensetzen. In der Magenschleimhaut befinden sich viele kleine Drüsen mit unterschiedlichen Zelltypen, z.B. Haupt-, Beleg-, Neben- und ECL-Zellen. Die Drüsen produzieren unter anderem Salzsäure sowie Verdauungsenzyme wie Lipasen und Pepsin. Dieser Magensaft dient auch dazu, den Organismus vor eingedrungenen Bakterien zu schützen. Der Magensaft ist eine sehr saure Flüssigkeit (pH-Wert 1 bis 2). Täglich produziert der Magen bis zu vier Liter Magensaft.

Da der Magensaft aufgrund seines niedrigen pH-Wertes und enthaltener eiweißzersetzender Substanzen relativ aggressiv ist und die Magenwand schädigen könnte, produzieren die Drüsen der Magenschleimhaut Stoffe, die den Magen vor seiner „Selbstverdauung“ schützen. Protektiv sind zäher Schleim (Muzin) sowie pufferndes Hydrogenkarbonat.

Hinweis

Die Belegzellen der Magenschleimhaut produzieren eine Substanz, die für die Aufnahme von Vitamin B12 wesentlich ist (Intrinsic Faktor). Weitere Informationen zu Vitamin B12 in der Ernährung erhalten Sie unter Vitamin B12 (Cobalamin).

Der Darm

Die nächste Station der Verdauung ist der Darm: ein muskulärer Schlauch mit mehreren Metern Länge. Die Innenstruktur des Dünndarms besteht aus zahlreichen Ausstülpungen, sogenannten Krypten. Durch die Ausstülpungen erhöht sich die innere Oberfläche um ein Vielfaches. Dadurch können wichtige Stoffe aus der Nahrung optimal aufgenommen werden. Man kann sich die Innenfläche des Dünndarmes wie eine Ziehharmonika vorstellen: Würde man sie auffalten, würde dies einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern entsprechen.

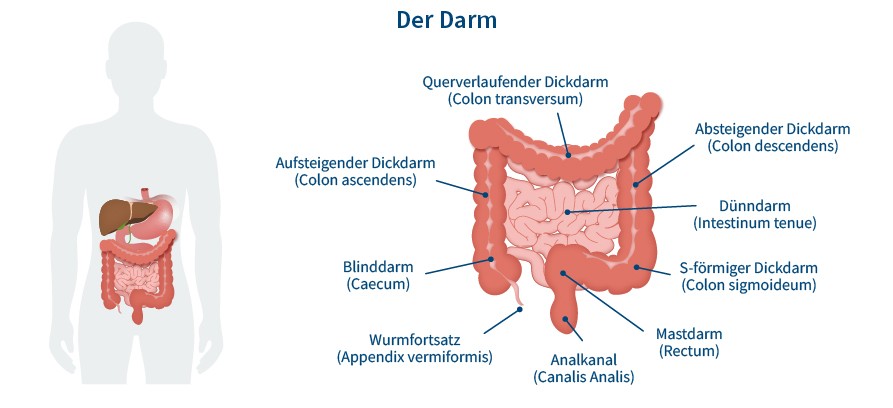

Der Darm wird grob in Dünndarm und Dickdarm gegliedert. Der Dünndarm schließt direkt an den Magenausgang an. Er ist etwa 3 bis 5 Meter lang und gliedert sich in

- Zwölffingerdarm bzw. Duodenum

- Leerdarm bzw. Jejunum

- Krummdarm bzw. Ileum

Im rechten Unterbauch mündet der Dünndarm in den Dickdarm. Dieser ist etwa 1 bis 1,5 Meter lang. Er gliedert sich in

- Wurmfortsatz bzw. Appendix vermiformis

- Blinddarm bzw. Caecum

- Aufsteigender Dickdarm bzw. Colon ascendens

- Querverlaufender Dickdarm bzw. Colon transversum

- Absteigender Dickdarm bzw. Colon descendens

- Mastdarm bzw. Rectum

- Analkanal bzw. Canalis Analis

Welche Aufgaben hat der Darm?

Der Darm erfüllt viele wichtige Aufgaben. Dazu zählen:

- Verdauung des Speisebreis: Im Darm wird die Nahrung aufgespalten und anschließend durch die Darmwand ins Blut aufgenommen. Dadurch wird die Nahrung für den Organismus verfügbar.

- Produktion von Botenstoffen, auch Hormone genannt

- Abwehr von Krankheitserregern

- Beteiligung an der Regulation des Wasserhaushaltes

Aufgaben des Dünndarmes

Im Dünndarm findet im Wesentlichen die gesamte Aufspaltung und Aufnahme von Nährstoffen, Salzen – d.h. Elektrolyten und Mineralstoffen - Vitaminen, Spurenelementen und Wasser statt.

Im Zwölffingerdarm werden dem Speisebrei zunächst das Verdauungssekret der Bauchspeicheldrüse sowie die Galle beigemengt. Spezielle Drüsen, sogenannte Brunner-Drüsen, sondern zum Schutz gegen den sauren Magensaft Schleim und puffernde Substanzen ab. Zahlreiche Enzyme zerlegen anschließend die Nahrungsbestandteile Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß in ihre Bausteine, z.B. in Monosaccharide, Fettsäuren und Aminosäuren. Über die Darmzellen, sogenannte Enterozyten, werden die Stoffe in die Blutbahn und die Lymphbahnen aufgenommen und mittels verschiedener Mechanismen an unterschiedliche Orte transportiert. Zudem werden im Dünndarm pro Tag im Schnitt mehrere Liter Flüssigkeit abgesondert und gemeinsam mit getrunkener Flüssigkeit zum Teil wieder rückgefiltert.

Der Dünndarm produziert hormonell wirksame Stoffe, z.B. Gastrin, Sekretin, Motilin, Cholezystokinin. Diese beeinflussen unter anderem die Magenfunktion, die Bewegungen des Darms sowie die Aktivität der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse. Im Dünndarm befinden sich zudem zahlreiche Abwehrzellen, z.B. Lymphozyten, die indirekt in die Immunabwehr eingebunden sind.

Aufgaben des Dickdarmes

Im Dickdarm erfolgt der Weitertransport des noch vorhandenen Darminhaltes bis zum Anus bzw. After.

Im Vergleich zu den anderen Darmabschnitten ist der Dickdarm besonders dicht mit Billionen von Bakterien besiedelt. Sie bestimmen die individuelle Darmflora eines Menschen. Die Darmbakterien – auch Enterobakterien genannt - erfüllen wertvolle Aufgaben. Dazu zählt z.B. der Abbau löslicher Ballaststoffe zu kurzkettigen Fettsäuren, die wiederum die Darmpassage positiv beeinflussen. Zudem produzieren Darmbakterien Vitamin K.

Spezielle Zellen, sogenannte Schrittmacherzellen, regeln die Motorik des Dickdarmes, so dass der Darminhalt nach und nach voran bewegt wird. Die Darmbewegungen – auch Peristaltik genannt - unterliegen dem Tagesrhythmus, wobei der der Darm in der Nacht weniger aktiv ist als tagsüber.

Während der Passage durch den Dickdarm wird der Darminhalt zu Stuhl eingedickt. Der Hauptanteil der Aufnahme wichtiger Stoffe aus dem Darm hat bereits im Dünndarm stattgefunden. Dennoch werden dem Darminhalt auch im Dickdarm nochmals Wasser, kurzkettige Fettsäuren und Elektrolyte entzogen. Dadurch wird der Darminhalt zunehmend fester und schließlich zu Stuhl – auch Kot genannt.

Im letzten Teil des Darms, dem Mastdarm bzw. Rectum, enthält der Stuhl nur noch sehr wenig Wasser. Erreicht der Stuhl den Mastdarm, wird über einen Dehnungsreiz der Stuhldrang ausgelöst. Über den After wird der Stuhl aus dem Körper ausgeschieden.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 4. September 2020

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Dr. Daniel Markovic, Facharzt für Innere Medizin