Gutartige Prostatavergrößerung

Inhaltsverzeichnis

Was ist eine gutartige Prostatavergrößerung?

Etwa ab dem 40. Lebensjahr vergrößert sich bei vielen Männern die Prostata. Fachleute bezeichnen diese Größenzunahme als gutartige Prostatavergrößerung. Eine gutartig vergrößerte Prostata hat nichts mit Prostatakrebs zu tun. Betroffene haben auch kein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs.

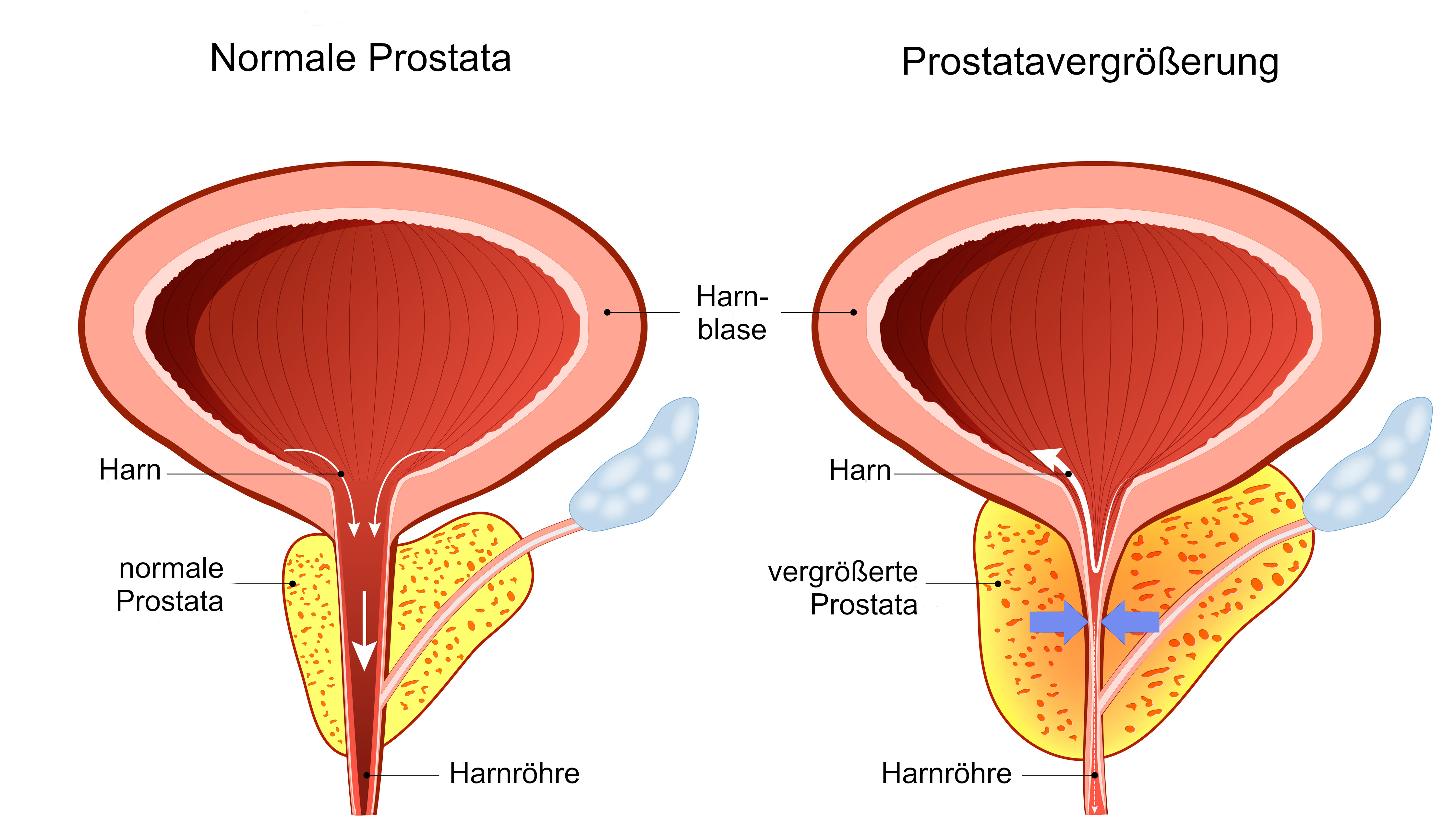

Die Prostata gehört zu den inneren Geschlechtsorganen des Mannes. Sie liegt unterhalb der Harnblase und umschließt den obersten Teil der Harnröhre. In der Prostata wird u.a. ein Teil der Samenflüssigkeit produziert. Sie ist wichtig für die Zeugungsfähigkeit des Mannes. Bei jungen Männern ist sie in etwa so groß wie eine Walnuss. Es ist normal, dass die Prostata mit zunehmendem Alter langsam größer wird. Wenn der betroffene Mann dadurch keine Beschwerden hat, stellt eine vergrößerte Prostata kein medizinisches Problem dar.

Anders wenn der Betroffene durch die vergrößerte Prostata Beschwerden hat. In diesem Fall sprechen Fachleute von einem „benignen Prostatasyndrom“ – kurz BPS. Dabei drückt die vergrößerte Prostata auf die Harnröhre und die Harnblase, wodurch der Betroffene die Harnblase nicht mehr vollständig entleeren kann. Die auftretenden Beschwerden werden in der Medizin auch als „Symptome des unteren Harntrakts“ bezeichnet.

Durch den in der Harnblase verbleibenden Restharn kann es zu immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten oder Blasensteinen kommen. Im schlimmsten Fall werden die Nieren mit der Zeit dadurch geschädigt. Selten kann der Betroffene durch die stark vergrößerte Prostata gar kein Wasser mehr lassen. Fachleute sprechen in diesem Fall von einem akuten Harnverhalt. Dabei wird die Harnblase zunehmend überdehnt, wodurch der betroffene Mann starke Schmerzen hat. Da es sich dabei um einen medizinischen Notfall handelt, sollte der Betroffene umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Männer unter 40 Jahren haben sehr selten eine vergrößerte Prostata. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Zu einer vergrößerten Prostata kommt es überwiegend bei Männern über 50 Jahren: Jeder dritte Mann über 50 Jahren ist davon betroffen.

Welche Ursachen hat eine gutartige Prostatavergrößerung?

Es ist normal, dass die Prostata mit zunehmendem Lebensalter langsam größer wird. Bei manchen Männern wächst sie aber übermäßig. Die Ursachen dafür sind derzeit nicht vollständig geklärt.

Fachleute vermuten, dass die Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen einen Einfluss auf das Wachstum der Prostata haben dürften. Zudem dürfte auch eine familiäre Veranlagung eine Rolle spielen.

Welche Risikofaktoren für Beschwerden gibt es?

Nicht jeder Mann mit einer vergrößerten Prostata hat Beschwerden. Ob Beschwerden eines benignen Prostatasyndroms auftreten und wie stark sie sind, kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Zu den Risikofaktoren zählen bestimmte Erkrankungen:

Welche Symptome verursacht eine gutartige Prostatavergrößerung?

Unabhängig davon wie stark die Prostata vergrößert ist, können die Beschwerden von Mann zu Mann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manche haben trotz einer stark vergrößerten Prostata kaum Beschwerden, bei anderen wird dadurch deren Alltag und Lebensqualität stark beeinträchtigt.

Meist entwickeln sich die Beschwerden langsam und werden mit den Jahren schlimmer. Dabei drückt die wachsende Prostata zunehmend stärker auf Harnröhre und Harnblase. Dadurch kann es zu verschiedenen Symptomen kommen:

- Häufiger Harndrang: Betroffene Männer müssen häufig zur Toilette, oft auch nachts.

- Starker Harndrang: Der Betroffene muss schnellstens die Toilette aufsuchen.

- Schwierigkeiten, mit dem Harnlassen zu beginnen: Es dauert einige Zeit, bis Harn kommt.

- Das Wasserlassen dauert länger als gewohnt.

- Schwacher oder tröpfelnder Harnstrahl.

- Nach dem Harnlassen tropft Harn nach.

- Der Betroffene hat das Gefühl, dass die Blase nach dem Harnlassen nicht richtig leer ist.

Viele betroffene Männer werden durch die Probleme beim Harnlassen und häufigen Harndrang zunehmend belastet und in ihrem Alltag eingeschränkt. Durch die nächtlichen Toilettengänge ist der Schlaf gestört.

Zudem kann es zu immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten kommen. Gelangen dabei Bakterien aus dem Harn in das Blut, kann es zu einer Sepsis kommen. Hohes Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und Erbrechen können erste Anzeichen dafür sein. In diesem Fall sollte der Betroffene möglichst rasch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Ebenso, wenn Wasserlassen gar nicht mehr möglich ist, ein starker Harndrang besteht und der Betroffene starke Schmerzen im Unterbauch hat. In diesem Fall kann ein akuter Harnverhalt dahinterstecken, das ist ein medizinischer Notfall, der umgehend behandelt werden muss.

Wie wird die Diagnose gestellt?

Fachleute raten, Beschwerden beim Harnlassen möglichst frühzeitig ärztlich abklären zu lassen. Hinter den Beschwerden können verschiedene Erkrankungen stecken, etwa eine Entzündung der Prostata, der Harnwege oder selten eine Krebserkrankung. Mitunter haben auch Männer mit Diabetes mellitus, Herzproblemen oder Parkinson Beschwerden beim Harnlassen.

Zunächst erfragt die Ärztin oder der Arzt bei der Anamnese die Beschwerden und Vorerkrankungen. Z.B.: Seit wann bestehen die Beschwerden? Wie oft muss der Betroffene Harn lassen? Muss er auch nachts häufig aufstehen?

Hilfreich kann sein, wenn der betroffene Mann einige Tage vor dem ärztlichen Gespräch notiert, wie viel er trinkt und wann er die Toilette aufsuchen muss. Da in manchen Fällen bestimmte Medikamente zu Beschwerden beim Harnlassen führen können, erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt auch, welche Medikamente der Betroffene einnimmt. Mit speziellen Fragebögen kann festgestellt werden, wie sehr der Betroffene durch die Beschwerden in seinem alltäglichen Leben eingeschränkt wird.

Danach führt die Ärztin oder der Arzt eine körperliche Untersuchung durch. Dazu kann auch eine rektale Untersuchung gehören: Dabei tastet die Ärztin oder der Arzt die Prostata mit dem Finger vom After aus ab. So kann deren Größe und Beschaffenheit abgeschätzt werden. Findet die Ärztin oder der Arzt dabei etwas Auffälliges, sind weitere Untersuchungen notwendig.

Mit der Untersuchung einer Urinprobe kann u.a.festgestellt werden, ob der Betroffene einen Harnwegsinfekt hat. Bei Anzeichen für eine Entzündung kann mit einer Harnkultur geklärt werden, ob und welche Bakterien diese auslösen.

Eine Blutuntersuchung kann u.a. Hinweise darauf liefern, ob der Betroffene eine Entzündung hat und die Nieren normal arbeiten. Mitunter wird dabei auch der PSA-Wert bestimmt. Dieser Wert kann bei verschiedenen Erkrankungen der Prostata erhöht sein, u.a. auch bei Prostatakrebs.

Je nach Fall empfiehlt die Ärztin oder der Arzt weitere Untersuchungen:

- Ultraschalluntersuchung: Mit dieser kann festgestellt werden, wie groß die Prostata ist. Zudem können die Harnwege und Nieren untersucht und bestimmt werden, wie viel Harn nach dem Wasserlassen in der Harnblase verbleibt. Fachleute bezeichnen das als „Restharnbestimmung“.

- Harnstrahlmessung: Mit dieser schmerzfreien Untersuchung kann festgestellt werden, ob und warum der Harnstrahl abgeschwächt ist. Dabei wird mithilfe eines speziellen Messgerätes gemessen, wie schnell der Harn beim Harnlassen fließt und

- wie viel dabei ausgeschieden wird. Die dabei gemessenen Werte werden auf einen Computer übertragen, der diese auf einer Kurve darstellt. Der Verlauf der Kurve liefert der Ärztin oder dem Arzt Hinweise für die Ursache der Beschwerden. Üblicherweise wird im Anschluss an diese Untersuchung mit einer Ultraschalluntersuchung die Restharnmenge bestimmt. Fachleute bezeichnen diese Untersuchung auch als „Uroflowmetrie“.

- Zystoskopie: In bestimmten Fällen wird die Harnblase mit einem Endoskop untersucht.

Wie wird eine gutartige Prostatavergrößerung behandelt?

Je nach den Ergebnissen der Untersuchungen, dem Alter des Betroffenen und den bestehenden Beschwerden empfiehlt die Ärztin oder der Arzt unterschiedliche Therapien. Hat der Betroffene nur leichte Beschwerden und kommt im Alltag damit gut zurecht, ist oft keine sofortige Behandlung notwendig. Dann reicht es, wenn die vergrößerte Prostata zunächst von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Urologie regelmäßig kontrolliert und beobachtet wird. Fachleute bezeichnen dieses Vorgehen als „kontrolliertes Zuwarten“. So können dem betroffenen Mann mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten oder einer Operation erspart werden. Nehmen die Beschwerden zu oder wächst die Prostata weiter, wird die Ärztin oder der Arzt über die Möglichkeiten einer Behandlung informieren.

Bei Beschwerden beim Harnlassen empfehlen Fachleute folgenden Verhaltensregeln.

- Nicht zu viel trinken: Ungefähr 1,5 Liter in 24 Stunden. Vor dem Schlafengehen bzw. vor geplanten Aktivitäten, etwa einem Theaterbesuch oder einer Reise, möglichst wenig trinken.

- Wenig Alkohol, Kaffee und scharfe Gewürze.

- Bestimmte Medikamente vermeiden, da diese die Beschwerden verschlimmern können. Dazu zählen beispielsweise Antihistaminika oder abschwellende Nasentropfen.

- Sich Zeit beim Wasserlassen nehmen.

- Regelmäßige Entleerung der Harnblase.

Wenn die Beschwerden mit der Zeit zunehmen, können verschiedene Medikamente helfen, diese zu lindern sowie ein Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Bei starken Beschwerden oder Komplikationen, z.B. einem Harnverhalt, kann eine Operation notwendig werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: Harninkontinenz | Gesundheitsportal.

Medikamente

Mit verschiedenen Medikamenten können die Beschwerden gelindert und Komplikationen vorgebeugt werden. Dabei können, wie bei jedem Medikament, unerwünschte Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten. Betroffene können mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen, welches Medikament für ihre persönliche Situation am besten geeignet ist.

Folgende Wirkstoffe stehen u.a. zur Verfügung:

- Alphablocker: Durch diese entspannt sich die Muskulatur von Harnblase und Prostata, sodass der Harn besser abfließen und die Harnblase leichter entleert werden kann. Alphablocker wirken schnell, und bei den meisten Betroffenen beginnen sich die Beschwerden innerhalb einiger Tage zu bessern. Mögliche Nebenwirkungen können u.a. niedriger Blutdruck, Schwindel und Ejakulationsstörungen sein.

- Alpha-Reduktasehemmer: Diese Medikamente sorgen dafür, dass die Prostata nicht weiterwächst und sich in manchen Fällen sogar verkleinert. Dadurch nehmen die Beschwerden ab, und das Risiko für Komplikationen, wie Harnverhalt, verringert sich. Allerdings setzt die Wirkung der Alpha-Reduktasehemmer nur langsam ein. Es kann mehrere Monate dauern, bis der Betroffene eine Wirkung spürt. Mögliche Nebenwirkungen können u.a. sexuelle Funktionsstörungen und eine Vergrößerung der Brustdrüsen sein.

In bestimmten Fällen empfiehlt die Ärztin oder der Arzt eine kombinierte Behandlung mit Alphablockern und Alpha-Reduktasehemmern. Damit können Beschwerden gelindert und oft ein Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.

Pflanzliche Mittel

In Apotheken und Drogerien werden unterschiedliche rezeptfreie, pflanzliche Präparate angeboten. Diese sollen helfen, das Prostatawachstum zu verlangsamen und Beschwerden zu lindern. Da diese Mittel bislang wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht sind, empfehlen Fachleute deren Einsatz oft nicht.

Operation

Wenn die Medikamente nicht helfen, die Beschwerden stark sind oder Komplikationen drohen, kann die Ärztin oder der Arzt zu einer Operation raten. Dabei werden Teile der Prostata entfernt, sodass der Harn wieder leichter abfließen kann.

Eine Operation ist sehr wirksam, kann aber auch zu Nebenwirkungen führen. Mögliche Folgen können z.B. eine verminderte Fruchtbarkeit, Ejakulationsstörungen oder eine meist nur vorübergehende Inkontinenz sein. Gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt sollte der Betroffene die persönlichen Vor- und Nachteile einer Operation gegeneinander abwiegen.

Bei einem akuten Harnverhalt wird zunächst mit einem Katheter der Harn aus der Harnblase nach außen abgeleitet. Um weitere Komplikationen zu vermeiden, rät die Ärztin oder Arzt in weiterer Folge meist zu einer Operation.

Verschiedenste Operationstechniken sind möglich, um die Prostata zu verkleinern. Dabei ist in den meisten Fällen kein Bauchschnitt notwendig. Nur wenn die Prostata sehr stark vergrößert ist, erfolgt die Operation über einen Schnitt in den Unterbauch.

Im Rahmen der sogenannten „transurethralen Resektion der Prostata“, kurz „TURP“, kann das überschüssige Prostatagewebe über die Harnröhre entfernt werden. Dabei werden die Operationsinstrumente durch die Harnröhre bis zur Prostata vorgeschoben. Auf diesem Weg können Teile der Prostata entfernt sowie die Harnröhre geweitet werden. Die vergrößerte Prostata kann dabei mit verschiedensten Methoden abgetragen werden, z.B. mit elektrischem Strom, Laser oder einem Hochdruck-Wasserstrahl. Über die Vor- und Nachteile der vielen Möglichkeiten informiert die Fachärztin oder der Facharzt für Urologie.

Wohin kann ich mich wenden?

Bei Problemen beim Harnlassen können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin,

- Fachärztin/Facharzt für Urologie und Andrologie.

Wie erfolgt die Übernahme der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 4. Juni 2024

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Univ.Prof. Univ.Doz. Dr.med.univ. Wolfgang Horninger, Facharzt für Urologie