Angeborene Herzfehler

Inhaltsverzeichnis

Angeborene Herzfehler – kurz gefasst

Angeborene Herzfehler sind die häufigsten Organfehlbildungen bei Neugeborenen. Sie treten bei rund einem von 100 Neugeborenen auf. Es gibt angeborene Herzfehler, bei denen das Blut in die falsche Richtung fließt oder der Blutfluss durch nicht öffnende Herzklappen blockiert wird. Manche angeborenen Herzfehler haben kaum Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System und können sich mitunter sogar von selbst zurückbilden. Andere angeborene Herzfehler sind so schwer, dass die betroffenen Kinder ohne Behandlung nicht überleben. Zu den Behandlungsmöglichkeiten zählen herzchirurgische Eingriffe, Eingriffe mit einem Herzkatheter und Medikamente. Manchmal kann auch abgewartet und der Verlauf beobachtet werden.

Der häufigste angeborene Herzfehler ist der sogenannte Kammerseptumdefekt oder Ventrikelseptumdefekt. Dabei handelt es sich um ein - meist kleines - Loch in der Trennwand zwischen rechter und linker Herzkammer. Etwa 30 von 100 Kindern mit einem angeborenen Herzfehler haben einen Kammerseptumdefekt.

Basis-Info: Wie funktioniert das Herz-Kreislauf-System?

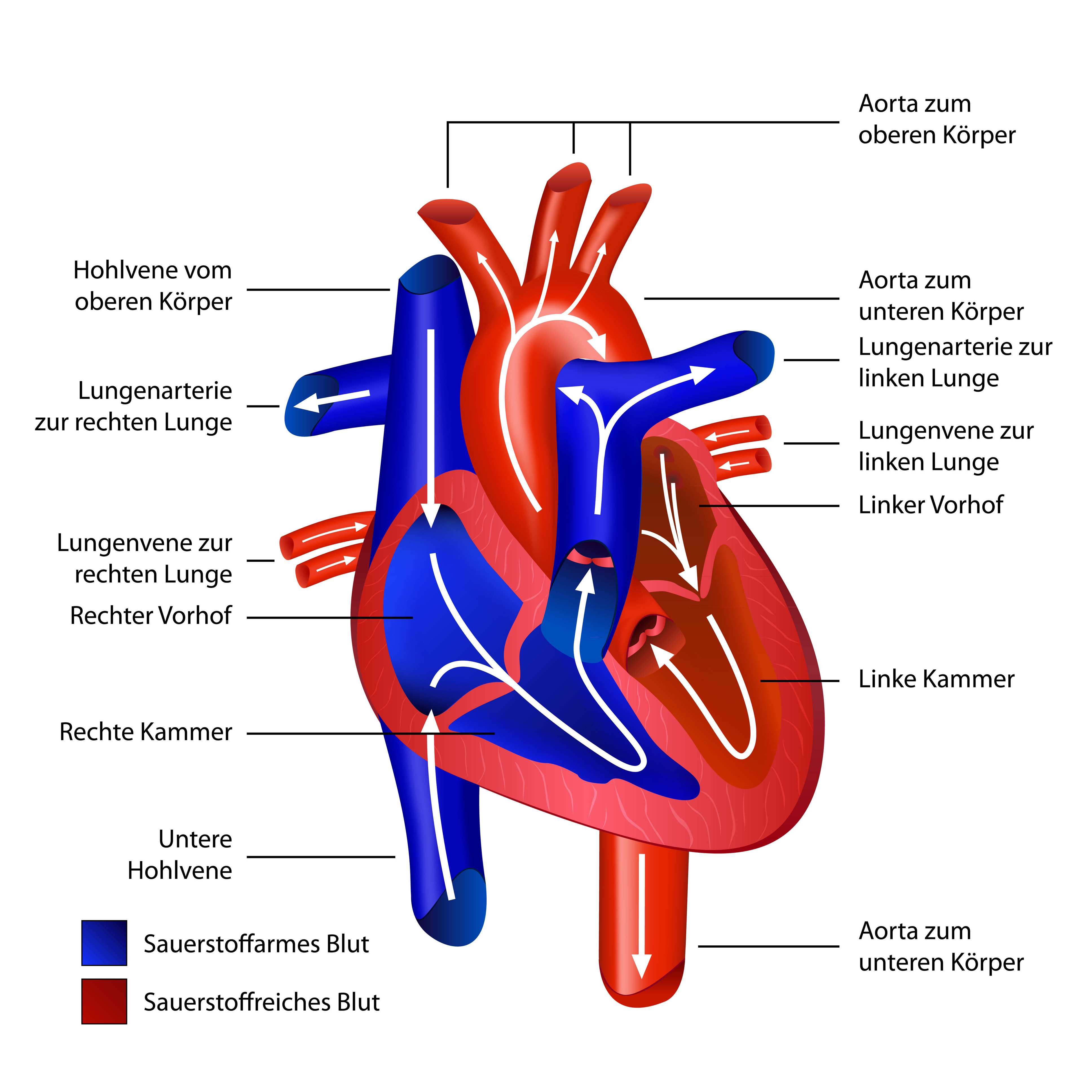

Das Herz pumpt laufend Blut durch den Körper. Dadurch versorgt es die Gewebe und Organe mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen. Man unterscheidet im Kreislauf zwei hintereinander geschaltete Anteile, den Körperkreislauf und den Lungenkreislauf:

- Die linke Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut in die Aorta und weiter in den Körper. Es fließt zu den Organen und versorgt sie mit Sauerstoff. Dieser Teil des Kreislaufes wird als großer Kreislauf oder Körperkreislauf bezeichnet. Das sauerstoffarme Blut fließt anschließend zum Herz zurück in den rechten Herzvorhof und weiter in die rechte Herzkammer.

- Die rechte Herzkammer pumpt das sauerstoffarme Blut in die Lungenarterie und weiter in die Lunge. Dort wird es mit Sauerstoff angereichert. Dieser Teil des Kreislaufes wird als kleiner Kreislauf oder Lungenkreislauf bezeichnet. Das sauerstoffreiche Blut fließt von der Lunge in den linken Herzvorhof und die linke Herzkammer, von wo aus es erneut in die Aorta und den Körper gepumpt wird.

Mehr zum Thema: Herz, Kreislauf & Gefäße: Basis-Info

Kreislauf vor der Geburt

Der Kreislauf eines Fetus funktioniert anders: Die Lunge des Fetus arbeitet noch nicht. Den lebenswichtigen Sauerstoff erhält der Fetus über die Plazenta, die an den Kreislauf der Mutter angeschlossen ist. Über Blutgefäße in der Nabelschnur ist der Fetus mit der Plazenta verbunden.

Da der Fetus die Lunge noch nicht für die Sauerstoffaufnahme braucht, wird sie kaum durchblutet. Dafür gibt es im Kreislauf des Fetus spezielle Kurzschlussverbindungen, sogenannte Shunts: Sie bewirken, dass der Großteil des Blutes am Lungenkreislauf vorbeigeleitet wird.

Unmittelbar nach der Geburt stellt sich der Kreislauf des Neugeborenen um: Das Baby beginnt zu atmen, die Lunge entfaltet sich, und die Druckverhältnisse im Kreislauf ändern sich. Die Lunge wird nun durchblutet, und der Lungenkreislauf entsteht. Die fetalen Shunts im Kreislauf verschließen sich. Dies geschieht normalerweise in den ersten Lebenstagen bis -wochen.

Manchmal verschließt sich ein fetaler Shunt nicht von alleine. Dadurch können Herzfehler entstehen, die zu Beschwerden führen können. Es gibt auch komplexe angeborene Herzfehler, bei denen erst durch den Verschluss der fetalen Shunts nach der Geburt gesundheitliche Probleme auftreten.

Welche angeborenen Herzfehler gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von angeborenen Herzfehlern, z.B. Defekte in der Herzscheidewand, Herzklappenfehler oder Fehlbildungen der herznahen Blutgefäße. Manchmal treten auch mehrere Defekte gleichzeitig auf.

Bei manchen angeborenen Herzfehlern besteht eine Verbindung zwischen dem Lungenkreislauf und dem Körperkreislauf, die es bei herzgesunden Personen nicht gibt. Durch eine solche Verbindung kann Blut aus einem Kreislauf in den anderen übertreten. Dies wird als Shunt bezeichnet. Ein Defekt in der Trennwand der beiden Herzvorhöfe oder der beiden Herzkammern sind Beispiele für eine solche Verbindung. Auch der fetale Shunt zwischen Lungen- und Körperschlagader, der sich nach der Geburt nicht verschlossen hat, gehört zu den Herzfehlern mit Shunt. Über solche Verbindungen fließt Blut aus dem Körperkreislauf in den Lungenkreislauf oder umgekehrt – je nach Herzfehler. In welche Richtung das Blut fließt, hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit. Zum Beispiel kann es zu einer Zyanose kommen. Das heißt, zu einem erniedrigten Gehalt an Sauerstoff im Blut, in dessen Folge sich Haut und Schleimhäute bläulich verfärben.

Fachleute teilen angeborene Herzfehler oft danach ein, ob sie zu einer Zyanose führen oder nicht:

Azyanotische angeborene Herzfehler

Azyanotische Herzfehler führen nicht zu einem erniedrigten Sauerstoffgehalt im Blut, es tritt keine Zyanose auf.

Bei den azyanotischen Herzfehlern gibt es meistens einen Shunt, durch den Blut aus dem Körperkreislauf direkt in den Lungenkreislauf fließt. Dies wird als Links-Rechts-Shunt bezeichnet. In der Folge fließt durch den Lungenkreislauf ein höheres Blutvolumen als normalerweise. Dadurch wird auf Dauer die rechte Herzhälfte belastet. Beispiele für angeborene Herzfehler mit Links-Rechts-Shunt sind:

- der Kammerseptumdefekt bzw. Ventrikelseptumdefekt

- der Vorhofseptumdefekt bzw. Atriumseptumdefekt

- der offene Ductus arteriosus

Auch Verengungen der Herzklappen bzw. in den herznahen Gefäßen gehören zu den azyanotischen Herzfehlern. Bei solchen Verengungen muss das Herz stärker pumpen, um das Blut zu befördern. Auf Dauer führt das zu einer Überlastung des Herzens und zu einer Herzschwäche. Beispiele für solche Herzfehler sind:

Zyanotische angeborene Herzfehler

Zyanotische Herzfehler führen zu einem erniedrigten Sauerstoffgehalt im Körperkreislauf, es tritt eine Zyanose auf.

Ein zyanotischer Herzfehler kann durch Vermischung des Blutes aus dem Lungenkreislauf in den Körperkreislauf entstehen. Dies wird als Rechts-Links-Shunt bezeichnet. Das bedeutet, sauerstoffarmes Blut mischt sich in das Blut des Körperkreislaufes, wodurch dieses weniger Sauerstoff enthält als normalerweise. In der Folge werden die Organe schlechter mit Sauerstoff versorgt, und Haut und Schleimhäute verfärben sich bläulich. Die häufigsten zyanotischen Herzfehler sind jedoch komplizierte Herzfehler. Dabei ist eventuell nur eine Herzkammer entwickelt, die ausführenden Gefäße aus dem Herzen sind vertauscht, oder es besteht eine Kombination aus schwer verengten Herzklappen mit Kammerscheidewanddefekten. Beispiele für angeborene Herzfehler mit Zyanose sind:

Hinweis

Manchmal können auch azyanotische Herzfehler, wenn sie nicht behandelt werden, nach einiger Zeit zu einer Zyanose führen. Dies liegt daran, dass sich mit fortschreitender Erkrankung die Druckverhältnisse im Kreislauf ändern können. Dadurch kann sich auch die Fließrichtung des Blutes durch einen Shunt verändern sowie die Symptome, die in der Folge auftreten.

Welche Ursache haben angeborene Herzfehler?

Fachleute gehen davon aus, dass bei der Entstehung angeborener Herzfehler mehrere Faktoren zusammenspielen. Dazu zählt einerseits eine genetische Veranlagung. Andererseits können z.B. Erkrankungen der Eltern eine Rolle spielen oder Medikamente, die Mütter in der Schwangerschaft einnehmen. In den meisten Fällen ist die genaue Ursache für den angeborenen Herzfehler nicht bekannt.

Manche angeborenen Herzfehler sind Teil eines Syndroms, das heißt, sie treten gemeinsam mit anderen Fehlbildungen auf. So haben z.B. etwa die Hälfte aller Kinder mit Trisomie 21 einen angeborenen Herzfehler, oft einen Kammer- oder einen Vorhofseptumdefekt.

Welche Symptome können bei einem angeborenen Herzfehler auftreten?

Angeborene Herzfehler können verschiedene Symptome verursachen – je nachdem, welcher Herzfehler es ist und wie schwer er ist. Die Symptome sind oft unspezifisch, das heißt, sie können auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Zu den möglichen Symptomen angeborener Herzfehler zählen unter anderem:

- Zyanose, das heißt eine bläuliche Verfärbung der Haut, Lippen und Fingernägel;

- leichte Ermüdbarkeit, Schläfrigkeit: Das Baby schläft ungewöhnlich viel oder wird schnell müde, wenn es trinkt;

- wiederkehrende Infekte der Bronchien oder der Lunge;

- vermehrtes Schwitzen, z.B. beim Trinken;

- Gedeihstörung;

- schnelle Atmung oder Atemprobleme;

- niedriger Blutdruck;

- Herzgeräusch, das heißt, ein Geräusch, das die Ärztin oder der Arzt beim Abhören des Herzens feststellen kann und das bei herzgesunden Personen nicht vorhanden ist.

Angeborene Herzfehler können, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden, im Laufe der Zeit weitere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen, zum Beispiel:

- Herzrhythmusstörungen

- Herzschwäche, sogenannte Herzinsuffizienz

- Lungenhochdruck

- Wassereinlagerungen im Körper und in der Lunge, sogenanntes Lungenödem

Wie stark die Symptome ausgeprägt sind, ist unterschiedlich und hängt davon ab, wie schwer die Fehlbildung ist. Manche Herzfehler, z.B. ein kleiner Defekt in der Herzscheidewand, machen kaum oder nur milde Beschwerden. Andere Herzfehler können sehr schwere oder lebensbedrohliche Symptome verursachen. Fachleute sprechen in diesen Fällen von kritischen Herzfehlern.

Wie wird die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers gestellt?

Viele angeborene Herzfehler können heute schon vor der Geburt bei Ultraschalluntersuchungen diagnostiziert werden. Dadurch ist es möglich, die optimale Versorgung und eventuell notwendige Behandlungen des Kindes zu planen. Mehr zum Thema: Untersuchungen in der Schwangerschaft

Nach der Geburt werden Neugeborene von einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt untersucht. Dabei beurteilt die Ärztin oder der Arzt unter anderem die Atmung, die Reflexe sowie die Färbung der Haut des Kindes. Zudem hört die Ärztin oder der Arzt das Herz des Kindes ab. So kann sie oder er mögliche Anzeichen eines Herzfehlers, wie eine Zyanose oder ein Herzgeräusch, erkennen. Mehr zum Thema: Neugeborenenuntersuchung

Für die Diagnose und genaue Abklärung angeborener Herzfehler können weitere Untersuchungen notwendig sein. Zum Beispiel:

- Pulsoxymetrie

- Blutdruckmessung

- Blutabnahme zur Untersuchung des Blutes, z.B. Blutgasanalyse, Blutbild

- Herzultraschall

- Röntgenuntersuchung des Brustkorbes

- EKG

- in manchen Fällen MRT, CT- oder Herzkatheter-Untersuchung

Hinweis

Die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers wird in der Regel im Säuglingsalter oder in der frühen Kindheit gestellt. Manchmal fallen angeborene Herzfehler aber bis ins Erwachsenenalter nicht auf und führen erst spät zu gesundheitlichen Problemen und zur Diagnose.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei angeborenen Herzfehlern?

Die Behandlung eines angeborenen Herzfehlers hängt von der Art und der Schwere des Herzfehlers ab. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die Bandbreite reicht von Abwarten und Beobachten bis hin zu frühzeitigen Operationen, die notwendig sind, damit das Kind überleben kann. Die Ärztin oder der Arzt klärt auf, welche Möglichkeiten der Behandlung es jeweils gibt und welche Vor- und Nachteile bzw. Risiken bestehen.

Es stehen unter anderem folgende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Manche Herzfehler, z.B. kleine Ventrikelseptumdefekte, heilen von selbst oder sind so klein, dass sie keine Behandlung erfordern.

- Bei Herzfehlern, bei denen sich ein fetaler Shunt (Ductus arteriosus) nicht von selbst verschlossen hat, können bei Frühgeborenen Medikamente eingesetzt werden, die den Verschluss fördern.

- Manche Herzfehler können mittels Herzkatheterintervention korrigiert werden. Dabei wird ein dünner, biegsamer Schlauch durch ein Blutgefäß bis zum Herz geschoben. Über den Katheter kann die Ärztin oder der Arzt verschiedene Eingriffe durchführen, z.B. verengte Herzklappen und verengte Blutgefäße erweitern oder Defekte verschließen. Auch die Implantation von Herzklappen ist bereits im Kindesalter über diese minimalinvasive Technik möglich.

- Bei manchen Herzfehlern ist ein herzchirurgischer Eingriff notwendig. Dabei kann die Ärztin oder der Arzt z.B. Defekte im Herzen oder in den Blutgefäßen verschließen, Blutgefäße vertauschen bzw. neu anschließen, Herzklappenfehler korrigieren oder Herzklappen ersetzen. Manche Eingriffe sind unmittelbar nach der Geburt notwendig, andere zu einem späteren Zeitpunkt, gegebenenfalls auch in mehreren Etappen. Kinder mit kritischen Herzfehlern brauchen innerhalb des ersten Lebensjahres eine Operation oder einen Eingriff mittels Herzkatheter.

- Bei manchen Herzfehlern ist es notwendig, einen fetalen Shunt (Ductus arteriosus) auch nach der Geburt vorübergehend weiter offenzuhalten. Dafür wird bis zum herzchirurgischen Eingriff der Wirkstoff Prostaglandin als Infusion über die Vene verabreicht.

Wohin kann ich mich wenden?

Die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers wird oft schon in der Schwangerschaft gestellt, z.B. durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Für diese Kinder wird bereits vor der Geburt Kontakt mit einem Kinderherzzentrum aufgenommen. Eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinderheilkunde kann für den weiteren Verlauf der Schwangerschaft und die Planung der Geburt beraten und diese im Team vorbereiten.

Die weitere Betreuung und Behandlung von Kindern mit angeborenen Herzfehlern erfolgen in einem kinderkardiologischen Zentrum. Zu den kinderkardiologischen Zentren in Österreich zählen:

- Wien: Kinderherzzentrum Wien

- Oberösterreich: Kinderherz Zentrum Linz

- Steiermark: Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie Graz

- Tirol: Kinderkardiologie Innsbruck

Für Kinder und Jugendliche, bei denen ein Herzfehler erst später entdeckt wird, ist die erste Ansprechperson eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde mit der Spezialisierung für Kinderkardiologie.

Auch Selbsthilfegruppen- und Organisationen können betroffene Familien unterstützen. Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe finden Sie in der Gesundheitssuche.

Kinder und Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler brauchen – auch nach erfolgter Behandlung - regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei einer Fachärztin oder einem Facharzt für Kinderkardiologie bzw. Kardiologie.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 10. Juni 2024

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: a.o.Univ.Prof. Dr.med. Ina Michel-Behnke, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, Zusatzfach Pädiatrische Kardiologie