Hodenschmerzen

Inhaltsverzeichnis

Was sind die Hoden?

Die Hoden gehören zu den inneren männlichen Geschlechtsorganen. Sie liegen gemeinsam mit den Nebenhoden im Hodensack, dem sogenannten Skrotum. In den Hoden werden die Spermien und das männliche Geschlechtshormon Testosteron produziert. Auf jedem Hoden liegt ein Nebenhoden, mit dem er über einen Nebenhodengang verbunden ist. Über diese Verbindung gelangen die Spermien in die Nebenhoden, wo sie gespeichert werden. Zudem werden die Spermien in den Nebenhoden befruchtungsfähig. Beim Samenerguss werden die Spermien über die Samenleiter in die Harnröhre und damit nach außen weitergeleitet.

Was sind häufige Ursachen von Hodenschmerzen?

Durch verschiedenste Situationen und Erkrankungen können teils heftige Schmerzen im Hoden ausgelöst werden. Mitunter befindet sich der Auslöser gar nicht im Hoden selbst, sondern an einer anderen Stelle des Körpers. Zu solchen in die Hoden ausstrahlenden Schmerzen kann es beispielsweise nach Operationen in der Leistenregion oder bei Nieren oder Harnleitersteinen kommen. Manchmal haben erwachsene Männer auch Schmerzen in den Hoden, nachdem sie sexuell aktiv waren oder bestimmte Sportarten betrieben haben.

Hier werden Hodentorsion, Hodenentzündung und Hodenverletzung als häufige Ursachen für Hodenschmerzen beschrieben und weitere seltenere Ursachen.

Hodentorsion

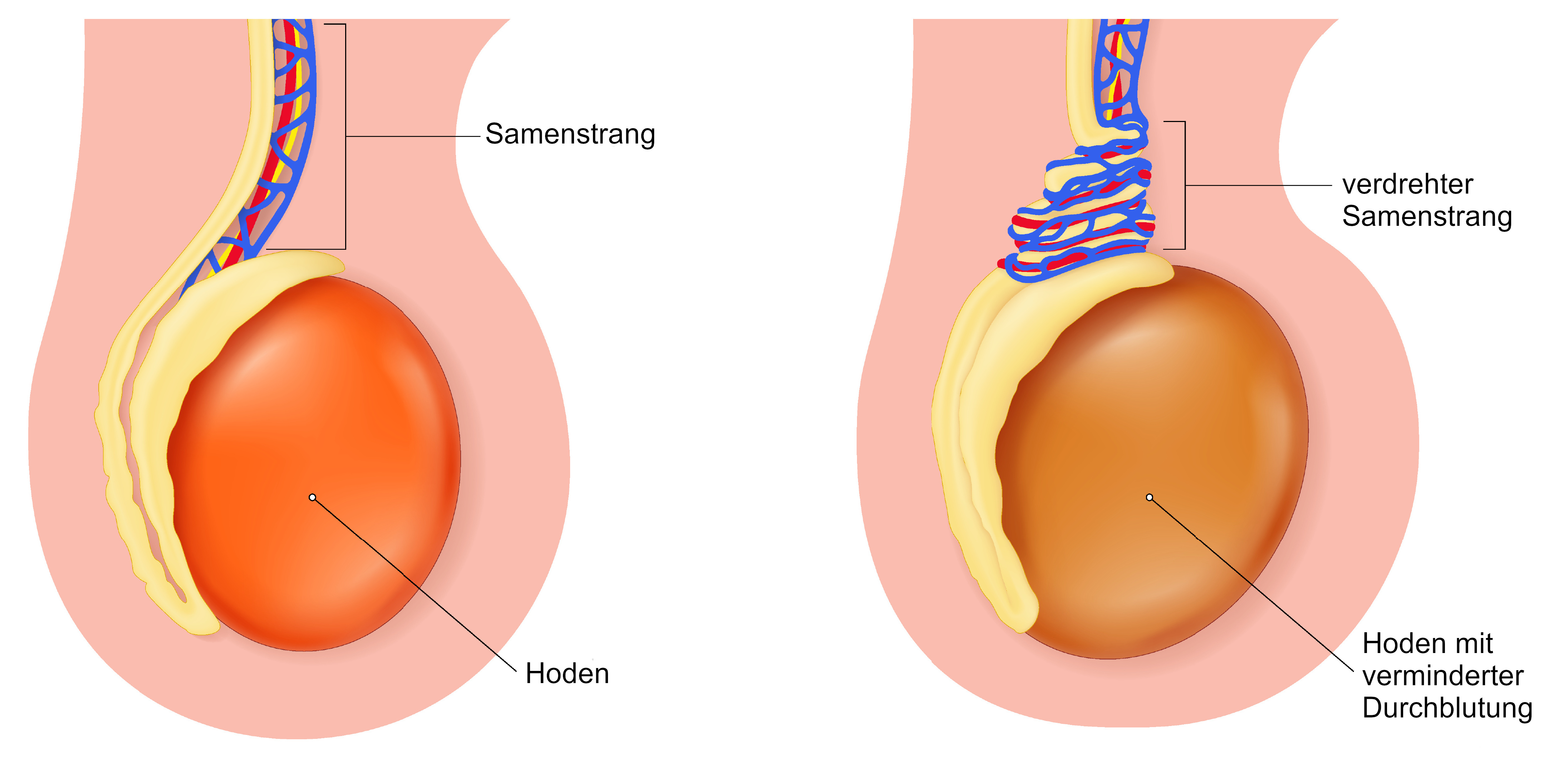

Bei einer Hodentorsion verdreht sich der Hoden samt Samenstrang im Hodensack um seine eigene Achse. Dadurch werden die Blutgefäße, die im Samenstrang liegen, abgeschnürt, und der betroffene Hoden wird nur mehr schlecht oder gar nicht mehr durchblutet. Das Hodengewebe wird zunehmend geschädigt, und schon nach wenigen Stunden können bleibende Schäden am Hoden entstehen. Unbehandelt kann der Hoden innerhalb von zwei bis zwölf Stunden absterben. Dann muss dieser entfernt werden.

Eine Hodentorsion kann prinzipiell in jedem Alter auftreten. Am häufigsten kommt es im ersten Lebensjahr sowie bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren dazu.

Ursache für die Hodentorsion ist in den meisten Fällen eine angeborene, verstärkte Beweglichkeit des Hodens im Hodensack. Selten kommt es dazu beim Sport oder durch eine Verletzung. Manchmal verdreht sich der Hoden im Schlaf, und der Betroffene wird dann von heftigen Hodenschmerzen geweckt.

Welche Beschwerden können bei einer Hodentorsion auftreten?

Typische Beschwerden sind plötzlich einsetzende starke Schmerzen im Hoden, die immer stärker werden. Manch Betroffener klagt auch über Schmerzen im Unterbauch, die in die Leistengegend oder den Unterbauch ausstrahlen können. Der betroffene Hoden schwillt an und verfärbt sich rot. Der Betroffene fühlt sich zunehmend krank: Übelkeit, Erbrechen und Herzrasen können dazu kommen.

Wie wird eine Hodentorsion behandelt?

Eine Hodentorsion muss so schnell wie möglich behandelt werden. Werden plötzlich aufgetretene Schmerzen im Hoden nicht nach wenigen Minuten besser, sollten betroffene Männer oder Kinder sofort eine Abteilung für Urologie, Kinderurologie oder Kinderchirurgie in einem Spital aufsuchen.

Um bleibende Schäden am Hoden zu vermeiden, muss der betroffene Hoden innerhalb von vier bis sechs Stunden operiert werden. Je stärker der Samenstrang verdreht ist, desto schneller kann der Hoden geschädigt werden. Bei der Operation wird der betroffene Hoden wieder in seine richtige Lage gedreht. Anschließend wird er mit einer inneren Naht im Hodensack fixiert. So kann eine neuerliche Hodentorsion verhindert werden.

Wird eine Hodentorsion nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, kann das Hodengewebe dauerhaft geschädigt werden. Dadurch kann es u.a. zu einer Beeinträchtigung der Zeugungsfähigkeit kommen. Im schlimmsten Fall stirbt der ganze Hoden ab. Dann muss dieser operativ entfernt werden.

Entzündung der Nebenhoden und Hoden

Bakterien seltener Viren können zu einer Entzündung der Nebenhoden führen. Diese gelangen meist über die Harnröhre in die Nebenhoden. Dazu kann es beispielsweise bei einem Harnwegsinfekt oder einer Prostataentzündung kommen. Manchmal verursacht auch eine sexuell übertragbare Erkrankung, wie beispielsweise Gonorrhoe, eine Nebenhodenentzündung. Fachleute bezeichnen eine Nebenhodenentzündung als „Epididymitis“.

Oft geht die Entzündung vom Nebenhoden auf den Hoden über, dann sprechen Fachleute von einer „Epididymoorchitis“. Typisch sind immer stärker werdende Schmerzen und ein geröteter, harter, überwärmter Hoden. Zu einer Entzündung der Hoden kann es auch bei Virusinfektionen kommen, z.B. Mumps, Röteln oder Pfeiffersches Drüsenfieber.

Wie wird eine Hodenentzündung behandelt?

In jedem Fall empfiehlt die Ärztin oder der Arzt Bettruhe sowie Hochlagerung und Kühlung der Hoden. Bei starken Beschwerden kann der Betroffene entzündungshemmende und schmerzstillende Medikamente, sogenannte NSAR, einnehmen. Bei einer bakteriellen Infektion helfen Antibiotika.

Hodenverletzung

Durch äußere Gewalteinwirkung auf die Hoden, wie beispielsweise durch einen Fußtritt oder einen Ball, können plötzlich einsetzende starke Hodenschmerzen verursacht werden. Dabei kann es auch zu einer Blutung in den Hodensack kommen, der sich dann bläulich verfärbt und anschwillt. Bei besonders heftigen Schmerzen kann dem Betroffenen auch übel werden. In den meisten Fällen klingt der Schmerz nach kurzer Zeit wieder ab. Gegen die Schwellung helfen Kühlung und Hochlagern des betroffenen Hodens.

Selten ist die Verletzung so massiv, dass die Bindegewebskapsel, die den Hoden umgibt, reißt. Fachleute sprechen dann von einer Hodenruptur. Dabei dauern die Schmerzen an, und es besteht die Gefahr, dass Hodengewebe zerstört wird und damit die Zeugungsfähigkeit abnimmt. In den meisten Fällen ist dann eine Operation notwendig. Fachleute empfehlen bei Sportarten, bei denen das Risiko für eine Hodenverletzung hoch ist, wie Fußball oder Eishockey, einen Hodenschutz zu tragen.

Weitere Ursachen von Hodenschmerzen

Post-Vasektomie-Schmerzsyndrom

Selten kann es nach einer Vasektomie zu Schmerzen in den Hoden kommen. Die Ursache dafür ist weitgehend unklar. Neben Schmerzmitteln und lokalen Maßnahmen wie kühlen kann manchmal eine Operation helfen.

Leistenbruch

Bei einem Leistenbruch kann Gewebe aus dem Bauchraum in den Hodensack gelangen. Dadurch kann es zu einer starken Schwellung des betroffenen Hodensacks kommen. Zudem sind Schmerzen in der Hodengegend möglich.

Varikozele

Als Varikozele werden Krampfadern im Hodensack bezeichnet. Die Krampfadern entwickeln sich in den Venen entlang des Samenstrangs. Am häufigsten bilden sich diese im Bereich des linken Hodens. Die meisten Männer mit Varikozele haben keine Beschwerden. Selten kann es dadurch zu Schwellung, Spannungsgefühl oder ziehenden Hodenschmerzen kommen. In manchen Fällen wird der betroffene Mann durch die Krampfadern unfruchtbar. Bei Beschwerden können Schmerzmedikamente oder das Tragen von enganliegender Unterwäsche helfen. Selten ist eine Operation notwendig.

Hodenkrebs

In den meisten Fällen haben Männer, die an Hodenkrebs erkrankt sind, keine Schmerzen. Typisch für Hodenkrebs ist eine schmerzlose tastbare Verhärtung im Hoden. Nur sehr selten kommt es bei sehr schnell wachsendem Hodenkrebs zu Schmerzen.

Untersuchungen bei Hodenschmerzen

Bei Schmerzen im Hoden hinterfragt die Ärztin oder der Arzt zunächst im Rahmen der Anamnese die Schmerzen: Wie stark sind die Schmerzen? Seit wann bestehen diese? Werden sie zunehmend schlimmer? Zudem erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt u.a., ob zusätzlich andere Beschwerden bestehen. Beispielsweise: Ob Schmerzen beim Wasserlassen oder häufiger Harndrang bestehen? Oder Fieber?

Danach erfolgt eine körperliche Untersuchung. Dabei werden u.a. die Hoden, die Leistenregion und der Bauch vorsichtig abgetastet. Durch Anheben des Hodens kann die Ärztin oder der Arzt grob feststellen, ob eine Entzündung des Nebenhodens und Hodens oder eine Hodentorsion hinter den Schmerzen steckt: Bei einer Hodentorsion wird das Anheben des Hodens als sehr schmerzhaft empfunden. Zudem überprüft die Ärztin oder der Arzt den sogenannten Hodenheber-Reflex. Dabei wird über die Innenseite der Oberschenkel gestrichen. Normalerweise bewegt sich dadurch der Hoden nach oben. Bei einer Hodentorsion ist das nicht der Fall.

Im Anschluss wird in vielen Fällen eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Damit kann beispielsweise eine Entzündung des Nebenhodens oder Hodenkrebs festgestellt werden. Mithilfe einer Duplex-Sonografie können die Gefäße des Hodens genau untersucht werden. Dabei kann die Durchblutung farblich dargestellt und erkannt werden, ob der Hoden schlecht durchblutet wird. So kann beispielsweise eine Hodentorsion erkannt werden.

Wohin kann ich mich wenden?

Bei Hodenschmerzen oder Beschwerden in den Hoden können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin,

- Fachärztin/Facharzt für Urologie.

Bei starken, anhaltenden Hodenschmerzen kann es sich um einen Notfall handeln. Rufen Sie die Rettung 144 oder suchen Sie ein Spital auf.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 9. Februar 2024

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Abteilung für Urologie