Hodenkrebs

Inhaltsverzeichnis

Was ist Hodenkrebs?

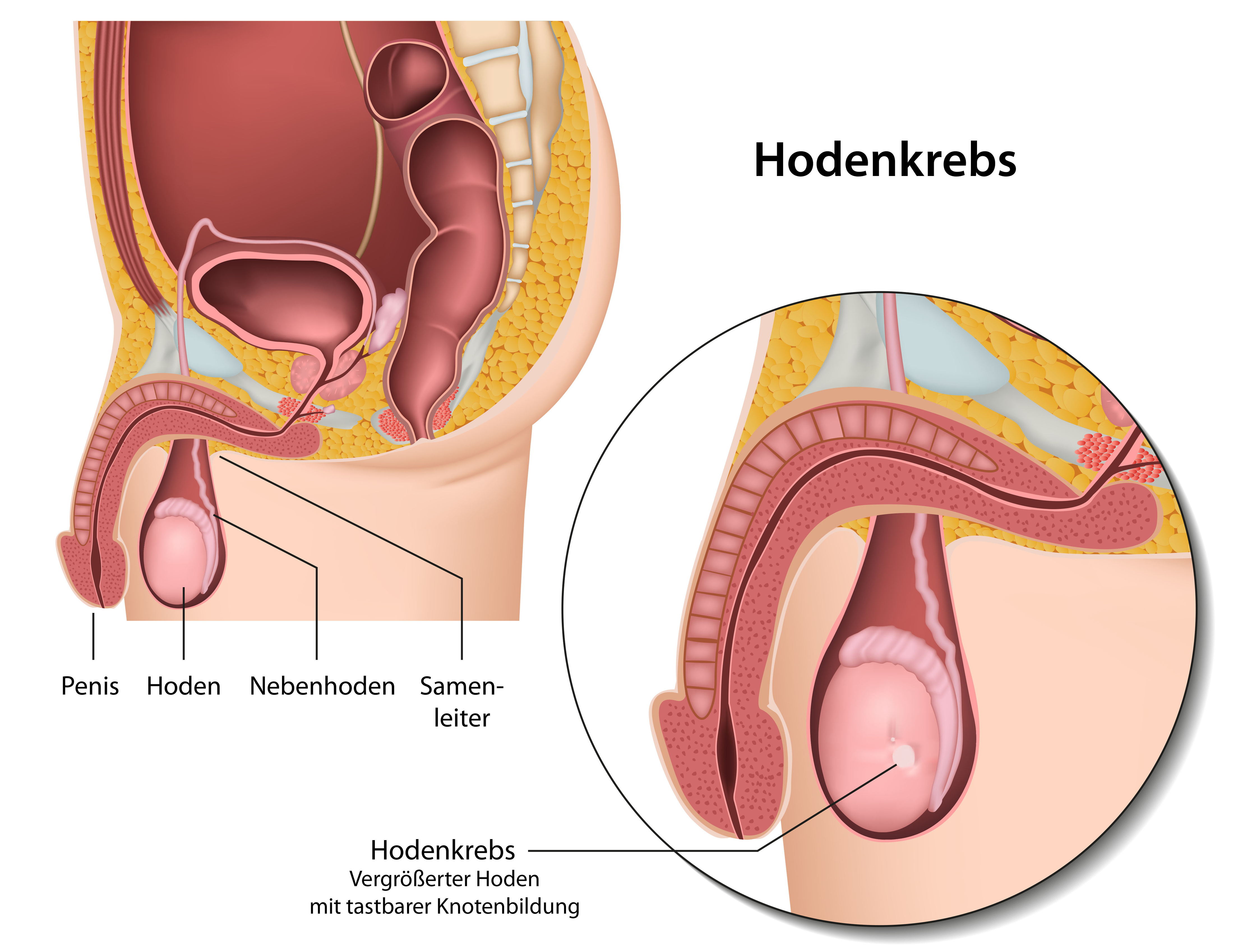

Hodenkrebs ist ein bösartiger Tumor, der fast immer vom Keimzellgewebe des Hodens ausgeht. In diesem Gewebe werden die Samenzellen gebildet. Fachleute bezeichnen diese Form des Hodenkrebses daher auch als Keimzelltumor. Wesentlich seltener entsteht der Krebs im Bindegewebe des Hodens, den Samenleitern oder dem Hodensack.

Die Hoden zählen zu den inneren Geschlechtsorganen des Mannes. Neben den Samenzellen wird in den Hoden das männliche Geschlechtshormon Testosteron gebildet. In den meisten Fällen ist nur ein Hoden vom Krebs betroffen. Selten kann der Krebs in späteren Jahren auch am zweiten Hoden auftreten. Hodenkrebs betrifft meist jüngere Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

Hodenkrebs zählt zu den seltenen Krebserkrankungen: Etwa 9 von 100.000 Männern sind pro Jahr betroffen. Die Aussicht auf Heilung ist sehr gut: 96 von 100 betroffenen Männern überleben die Krebserkrankung. Die Überlebenschance ist umso höher, je früher der Krebs entdeckt und behandelt wird.

Wenn der Krebs voranschreitet, kann er sich auf benachbartes Gewebe wie den Nebenhoden oder Samenstrang ausbreiten. Über die Blut- und Lymphgefäße können Krebszellen vom Hoden in weiter entfernt gelegene Organe gelangen. Dort wächst dann ein neuer bösartiger Tumor, eine sogenannte Metastase. Beim Hodenkrebs kommen Metastasen meist im Bauchraum und in der Lunge vor.

Welche Formen von Hodenkrebs gibt es?

95 Prozent aller Hodentumoren sind Keimzelltumoren. Der englische Begriff lautet Germ Cell Tumor (GCT).

Fachleute unterscheiden anhand des Aussehens und der Größe der Zellen unter dem Mikroskop verschiedene Formen von Keimzelltumoren innerhalb der Hoden, z.B.:

- Seminome und

- Nichtseminome: Unterformen sind z.B. Teratom, Chorion-Karzinom oder Embryonalzell-Karzinom.

Die beiden Formen werden unterschiedlich behandelt. Zudem sind die Heilungschancen bei einem Seminom meist besser als bei einem Nichtseminom.

Selten entsteht der Krebs aus versprengten Keimzellen außerhalb der Hoden. Dann sprechen Fachleute von einem extragonadalen Keimzelltumor.

Keimzellneoplasie als Vorstufe von Hodenkrebs

Oft gehen dem Hodenkrebs bestimmte Veränderungen im Hodengewebe voraus – sogenannte Neoplasien. Solche Veränderungen im Hodengewebe können schon Jahre, bevor Hodenkrebs diagnostiziert wird, unter dem Mikroskop gefunden werden. Fachleute bezeichnen solche Veränderungen der Hoden als „Keimzellneoplasie in situ“ oder „Germ-cell Neoplasia In Situ“ (GCNIS). In situ bedeutet hier, dass die Veränderung an „Ort und Stelle“ bleibt und sich nicht ausbreitet. In etwa der Hälfte der Fälle entsteht daraus innerhalb von fünf Jahren Krebs. Keimzellneoplasien als Krebsvorstufen werden behandelt.

Hinweis: Eine „Keimzellneoplasie in situ“ (GCNIS) wurde auch als „testikuläre intraepitheliale Neoplasie“ (TIN) bezeichnet.

Welche Ursachen hat Hodenkrebs?

Die genauen Ursachen von Hodenkrebs sind weitgehend unklar. Besonders gefährdet, an Hodenkrebs zu erkranken, sind junge Männer. Fachleute vermuten, dass der Grundstein für Hodenkrebs bereits während der Entwicklung des Jungens im Mutterleib gelegt wird.

Männer mit folgenden Risikofaktoren haben ein erhöhtes Risiko für Hodenkrebs:

- Alter: Besonders gefährdet, an Hodenkrebs zu erkranken, sind Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

- Hodenhochstand: Männer, die einen Hodenhochstand haben oder als Kind hatten. Bei einem Hodenhochstand befindet sich ein oder befinden sich beide Hoden nicht wie vorgesehen im Hodensack. Stattdessen liegen diese im Leistenkanal oder im Bauchraum. Ursache für diese Fehllage ist eine Entwicklungsstörung in der Schwangerschaft: Während der Entwicklung des Kindes im Mutterleib liegen die Hoden zunächst im Bauchraum. Kurz vor der Geburt wandern diese normalerweise von dort in die Hodensäcke. Dabei kann es vorkommen, dass der Hoden auf dem Weg zum Hodensack im Bauchraum oder im Leistenkanal verbleibt. Ein Hodenhochstand ist zwar nicht schmerzhaft. Verbleiben aber die Hoden im Bauchraum oder dem Leistenkanal, kann dies auf Dauer zu Unfruchtbarkeit führen. Zudem haben die betroffenen Buben im späteren Leben ein höheres Risiko für Hodenkrebs. Dieses Risiko bleibt auch erhöht, wenn der Hodenhochstand behandelt worden ist.

- Vererbung: Wenn im engen Familienkreis bereits Hodenkrebs vorgekommen ist, z.B. beim Vater oder Bruder.

- Hodenkrebs in der Vorgeschichte: Wenn bei einem Mann bereits in einem Hoden Krebs festgestellt wurde, erhöht sich das Risiko für den zweiten Hoden.

- Unfruchtbarkeit: Männer, die unter einer Störung der Fruchtbarkeit leiden, erkranken wesentlich häufiger an Hodenkrebs.

- Verkleinerter Hoden: Wenn ein oder beide Hoden deutlich kleiner sind als normalerweise.

Wie kann Hodenkrebs früh erkannt werden?

In vielen Fällen bemerkt der betroffene Mann selbst eine Veränderung im Hoden. Am häufigsten fällt ein vergrößerter Hoden oder ein schmerzloser Knoten auf.

Weitere Symptome bei Hodenkrebs sind:

- Schmerzen im Hoden

- Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste

- Vergrößerte oder schmerzhafte Brustdrüsen (Gynäkomastie)

- Unfruchtbarkeit

Solche Veränderungen und Beschwerden können auf Hodenkrebs hindeuten, müssen aber nicht. Hinter einer Schwellung oder Schmerzen im Bereich des Hodens können auch andere Ursachen stecken, beispielsweise eine Zyste oder eine Entzündung des Hodens oder Nebenhodens. Fachleute raten, solche Veränderungen und Beschwerden früh ärztlich abklären zu lassen.

Wenn der Krebs weiter voranschreitet, können je nach Fall weitere Symptome dazukommen. Dazu zählen u.a.:

- Rückenschmerzen durch vergrößerte Lymphknoten im hinteren Bauchraum

- Müdigkeit und Leistungsabfall

- Ungewollter Gewichtsverlust

- Andauernde Übelkeit

- Beschwerden aufgrund von Metastasen: z.B. Knochenschmerzen bei Knochenmetastasen oder Luftnot bei Metastasen in der Lunge

Wie wird Hodenkrebs diagnostiziert?

Bei Veränderungen oder Beschwerden am Hoden führt die Ärztin oder der Arzt zunächst eine ausführliche Anamnese durch. Dabei werden u.a. mögliche Risikofaktoren für Hodenkrebs erfragt.

Dann folgt eine körperliche Untersuchung. Dabei tastet die Ärztin oder der Arzt die Hoden, die Leistengegend und den Bauch ab. Überprüft wird auch, ob die Brustdrüsen vergrößert oder druckempfindlich sind. Zudem wird eine Ultraschalluntersuchung der Hoden durchgeführt. Mit dieser Untersuchung können Veränderungen im Hodengewebe sehr gut dargestellt werden. Mit einer Blutabnahme kann die Ärztin oder der Arzt überprüfen, ob bestimmte Tumormarker erhöht sind. Diese werden bei Hodenkrebs in vielen Fällen von den Krebszellen abgegeben und können dann im Blut nachgewiesen werden. Die Tumormarker sind zwar in den meisten Fällen von Hodenkrebs erhöht, können aber auch durch andere, teils harmlose, Ursachen erhöht sein.

Bei Hodenkrebs können u.a. folgende Tumormarker erhöht sein:

Bestimmt werden die Tumormarker, um die Diagnose zu bestätigen und auch um den Therapieerfolg zu kontrollieren. Zudem kann ein eventueller Rückfall rechtzeitig erkannt werden. Steigt die Konzentration des jeweiligen Tumormarkers nach der Behandlung im Blut an, kann das auf einen Rückfall hinweisen.

Wie wird die Diagnose gesichert?

Erhärtet sich der Verdacht auf Hodenkrebs, empfehlen Fachleute eine sogenannte diagnostische Operation. Dabei macht die Ärztin oder der Arzt einen Schnitt in der Leistengegend und legt den verdächtigen Hoden frei. In den meisten Fällen kann auf den ersten Blick erkannt werden, ob es sich um Krebs handelt. In unklaren Fällen wird noch während der Operation eine Biopsie durchgeführt und das entnommene Gewebe sofort untersucht. So kann sofort bestimmt werden, ob der Tumor gutartig oder bösartig ist. Bestätigt sich der Verdacht auf Hodenkrebs, wird der betroffene Hoden meist gleich komplett entfernt.

In den meisten Fällen ist nur ein Hoden vom Krebs betroffen. Etwa neun von 100 Männern mit Hodenkrebs haben im zweiten Hoden eine Krebsvorstufe: eine Keimzellneoplasie in situ (GCNIS). Aus diesem Grund wird in bestimmten Fällen während der diagnostischen Operation eine Biopsie am zweiten Hoden durchgeführt. So kann festgestellt werden, ob im anderen Hoden Krebsvorstufen vorhanden sind.

Nach der Operation werden der entfernte Hoden und die ev. entnommene Gewebeprobe des zweiten Hodens im Labor unter dem Mikroskop untersucht. So kann endgültig festgestellt werden, ob es sich um Hodenkrebs handelt. Zudem wird bei der mikroskopischen Untersuchung bestimmt, um welche Form von Hodenkrebs es sich handelt, und so die Grundlage für das weitere Vorgehen gelegt.

Wie wird das Stadium bestimmt?

Bereits während der Operation macht sich die Ärztin oder der Arzt ein Bild davon, wie weit sich der Krebs ausgebreitet hat. Fachleute bezeichnen das als operatives Staging.

Um feststellen zu können, ob bereits andere Gewebe und Organe vom Krebs befallen sind, können weitere Untersuchungen notwendig sein. So kann festgestellt werden, ob Lymphknoten vom Krebs betroffen sind und ob sich bereits Metastasen in anderen Organen gebildet haben.

Zu den Untersuchungen zählen u.a.:

- CT des Becken-, Bauch- und Brustraums

- MRT des Bauchraums und in bestimmten Fällen des Schädels

- Knochenszintigrafie

Mit den Ergebnissen der Operation und der Untersuchungen kann die Ärztin oder der Arzt gemeinsam mit dem Patienten das weitere Vorgehen und die Behandlungsschritte planen.

Wie wird Hodenkrebs behandelt?

Wie Hodenkrebs behandelt wird, hängt u.a. davon ab, wie weit dieser fortgeschritten ist und um welche Form es sich handelt. Seminome werden etwas anders als Nichtseminome behandelt. Zudem haben sie bessere Heilungschancen.

Folgende Möglichkeiten der Behandlung stehen zur Verfügung:

Operation

In den meisten Fällen wurde während der diagnostischen Operation auch gleich der wichtigste Behandlungsschritt gesetzt: die Entfernung des vom Krebs betroffenen Hodens. Fachleute bezeichnen das als „Orchiektomie“. Wenn vom betroffenen Mann gewünscht, kann in bestimmten Fällen noch während der Operation der entfernte Hoden durch eine Hodenprothese ersetzt werden. Dabei handelt es sich um ein mit Salzwasser gefülltes Silikonimplantat, das wie ein gesunder Hoden aussieht.

Manchmal stellt sich durch weitere Untersuchungen heraus, dass auch Lymphknoten im Bauchraum vom Krebs befallen sind. Dann kann es notwendig sein, dass diese in einer zweiten Operation über einen Bauchschnitt entfernt werden müssen.

Je nachdem wie weit der Hodenkrebs fortgeschritten ist und um welche Form es sich handelt, sind nach der Operation weitere Behandlungsschritte notwendig:

Chemotherapie oder Strahlentherapie

Haben die Untersuchungen ergeben, dass sich der Krebs im Körper bereits ausgebreitet hat, kann eine Chemotherapie und/oder Strahlentherapie notwendig sein. Ziel dieser Behandlungen ist, im Körper verbliebene Krebszellen und ev. vorhandene Metastasen, beispielsweise Lymphknotenmetastasen, zu zerstören.

Eine Strahlentherapie kommt auch dann infrage, wenn bei einer Biopsie in einem ansonst gesunden Hoden eine Hodenkrebsvorstufe festgestellt wurde.

Aktive Überwachung

In vielen Fällen kann im Frühstadium der Krebserkrankung nach der Operation zunächst auf eine weitere Behandlung verzichtet werden. Stattdessen empfehlen Fachleute, dass der betroffene Mann in regelmäßigen Abständen zu Kontrolluntersuchungen geht. Je nach Fall werden dabei verschiedenste Untersuchungen durchgeführt, beispielsweise die Tumormarker im Blut bestimmt, eine Ultraschalluntersuchung oder ein CT durchgeführt. So können frühestmöglich Anzeichen für ein Wiederauftreten der Krebserkrankung, ein sogenanntes Rezidiv, erkannt werden.

Eine weitere Behandlung erfolgt nur dann, wenn die Untersuchungen ein Fortschreiten des Hodenkrebses ergeben. Der Vorteil dieser Methode ist, dass unnötige Therapien vermieden werden. Zudem werden die meist jungen Männer nicht unnötig den Belastungen und Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie ausgesetzt. Fachleute bezeichnen diese Methode auch als „Active Surveillance“.

Welche Auswirkungen hat Hodenkrebs auf Sexualität und Fruchtbarkeit?

In den meisten Fällen behält der betroffene Mann, auch nach der Entfernung eines Hodens seine Potenz und Erektionsfähigkeit. Wenn der zweite Hoden gesund ist, bleibt auch die Zeugungsfähigkeit erhalten.

Viele betroffene Männer haben bereits zum Zeitpunkt der Diagnose Probleme mit ihrer Zeugungsfähigkeit. Diese kann dann durch eine notwendige Strahlen- und Chemotherapie zusätzlich beeinträchtigt werden. Da die Ärztinnen und Ärzte den Krankheitsverlauf in keinem Fall sicher voraussagen können, raten Fachleute vor Beginn der Behandlung, Samenzellen einfrieren zu lassen. Diese können dann über Jahre in einer Samenbank gelagert werden. Fachleute bezeichnen das als „Kryokonservierung“. Dieses Verfahren ermöglicht bei einem späteren Kinderwunsch, falls die Fruchtbarkeit beeinträchtigt sein sollte, eine künstliche Befruchtung.

Bei manchen betroffenen Männern führt die Krebserkrankung und deren Behandlung zu einem Mangel am männlichen Geschlechtshormon Testosteron. Durch einen solchen Mangel kann sowohl die körperliche wie auch die seelische Gesundheit des betroffenen Mannes beeinträchtigt werden. Beispielsweise können das sexuelle Verlangen, die Erektionsfähigkeit oder die Zeugungsfähigkeit abnehmen. Zudem kann es zu ähnlichen Beschwerden wie bei Frauen in den Wechseljahren, etwa Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen, kommen. Auch Übergewicht und Bluthochdruck können die Folge eines Mangels an Testosteron sein. Mit speziellen Medikamenten, die Testosteron enthalten, kann ein solcher Mangel ausgeglichen werden. Diese können vom Betroffenen selbst als Gel täglich auf die Haut aufgetragen werden oder von einer Ärztin oder einem Arzt alle zehn bis 14 Wochen in den Gesäßmuskel gespritzt werden. Weitere Informationen zu Möglichkeiten der Behandlung finden Sie unter Erektionsstörungen - Erektile Dysfunktion.

Wie erfolgt die Nachsorge von Hodenkrebs?

Nachdem die Krebstherapie abgeschlossen ist, sollte der betroffene Mann regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen gehen. Einerseits können dadurch Rückfälle, Metastasen oder ein zweiter Tumor im verbliebenen Hoden rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Zudem können dabei mögliche Beschwerden, die durch die Behandlung entstanden sind, wie Schmerzen oder Müdigkeit gelindert werden.

Bei der Nachsorgeuntersuchung erfolgen eine Ultraschalluntersuchung des verbliebenen Hodens, eine körperliche Untersuchung und verschiedene radiologische Untersuchungen. Um die Höhe der Tumormarker und des Testosterons bestimmen zu können, wird bei jeder Untersuchung Blut abgenommen.

In welchen zeitlichen Abständen der betroffene Mann zu den Nachsorgeuntersuchungen gehen sollte, hängt u.a. vom persönlichen Verlauf und dem Stadium der Krebserkrankung ab. Neben den körperlichen Beschwerden wird auch der Verarbeitung der Krebserkrankung und dem psychischen Wohlbefinden des betroffenen Mannes Raum gegeben. Besonders die Sorge, dass die Erkrankung sich auf die Sexualität und Zeugungsfähigkeit auswirken könnte, macht vielen Betroffenen zu schaffen. Dadurch kann die Lebensqualität des betroffenen Mannes erheblich eingeschränkt werden. Spezielle psychosoziale Angebote können dabei helfen, mit den möglichen psychischen Belastungen der Krebserkrankung besser umgehen zu können. Hilfreich kann auch der Besuch einer Selbsthilfegruppe sein, wo sich der betroffene Mann mit anderen Betroffenen austauschen kann.

Wohin kann ich mich wenden?

Wenn in den Hoden bzw. in der Leistengegend Beschwerden auftreten oder Sie bei einer Selbstuntersuchung Veränderungen bemerken, können Sie sich an folgende Stellen wenden:

- Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin,

- Fachärztin/Facharzt für Urologie.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 8. Februar 2024

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Ordensklinikum Linz Elisabethinen, Abteilung für Urologie