Morbus Parkinson: Diagnose

Inhaltsverzeichnis

Wie wird die Diagnose gestellt?

Die Diagnose einer Parkinson-Krankheit wird anhand des typischen Beschwerdebildes sowie der körperlichen und neurologischen Untersuchung gestellt. Im Rahmen einer ausführlichen Anamnese erfragt die Ärztin/der Arzt die Symptome, deren Beginn und Ausprägung sowie eventuelle Vorerkrankungen, die Einnahme von Medikamenten etc. Für die Ärztin/den Arzt kann es hilfreich sein, nahe Angehörige in das Anamnesegespräch miteinzubeziehen.

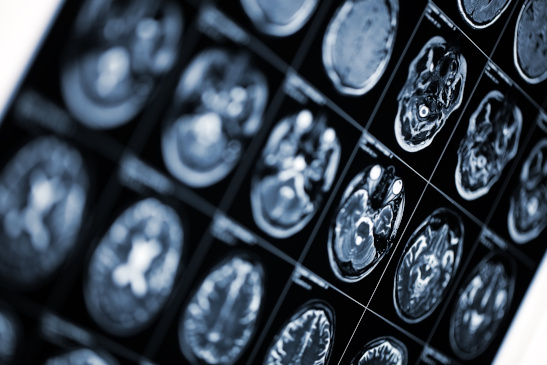

Beim Vorliegen typischer Beschwerden, die auf Morbus Parkinson hinweisen, wird zudem eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirnes durchgeführt. Damit können andere Erkrankungen mit ähnlichem Beschwerdebild bzw. andere Parkinson-Syndrome ausgeschlossen werden.

Gegebenenfalls sind weitere Diagnoseverfahren wie z.B. SPECT, PET oder eine L-Dopa-PET nötig. Mithilfe dieser nuklearmedizinischen Untersuchungen kann der Untergang der Dopamin-produzierenden Zellen und damit ein vorliegender Dopaminmangel im Gehirn nachgewiesen werden.

In vielen Fällen kommt auch ein sogenannter L-Dopa-Test (oder der seltener durchgeführte Apomorphin-Test) zum Einsatz. Dabei wird geprüft, ob die Testperson bereits auf eine Einzeldosis der Parkinson-Medikamente L-Dopa (Levodopa) bzw. Apomorphin anspricht, d.h. in welchem Ausmaß die Medikamente die Parkinson-Symptome lindern können. Dies erlaubt auch die Unterscheidung zwischen der Parkinson-Krankheit und anderen Parkinson-Syndromen, da diese nicht auf eine Behandlung mit L-Dopa ansprechen.

Zusätzlich können unter anderem Ultraschalluntersuchungen bestimmter Gehirngebiete, wie z.B. der Substantia nigra (Hirnparenchymsonografie), ein Elektroenzephalogramm (EEG), ein Elektrokardiogramm (EKG) oder neuropsychologische Tests (Testung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis etc.) erforderlich sein. In den letzten Jahren wird zunehmend auch die früh einsetzende Riechstörung, wie sie bei zirka 90 Prozent der Parkinson-Erkrankten auftritt, als weiteres Diagnosekriterium verwendet. Zur Beurteilung stehen Riechtests zur Verfügung.

Typische Kriterien für die Diagnose der Parkinson-Krankheit sind:

- verlangsamte Bewegungen (Bradykinese) und eines der folgenden Symptome:

- Steifigkeit (Rigor),

- Zittern in Ruhe (Ruhetremor),

- mangelnde Stabilität in aufrechter Körperhaltung (posturale Instabilität),

- einseitiger Beginn der Erkrankung, anhaltende Seitenasymmetrie der Symptome im Verlauf,

- fortschreitender (progressiver) Verlauf,

- langjähriger Verlauf,

- eindeutiges Ansprechen auf L-Dopa und langjähriges gutes Ansprechen auf Dopaminergika (Substanzen mit dopaminartiger Wirkung).

Mehr zum Thema: Morbus Parkinson: Symptome

Je nach vorherrschender Symptomatik kann die Parkinson-Krankheit in drei Unterformen unterteilt werden:

- akinetisch-rigider Typ: Erkrankungsform, bei der hauptsächlich die Beweglichkeit eingeschränkt ist; das „typische“ Zittern in Ruhe ist bei diesen Betroffenen nicht vorhanden

- Tremor-dominanter Typ: Erkrankungsform, bei der das Zittern im Vordergrund steht

- Äquivalenz-Typ: Erkrankungsform mit gleich ausgeprägter Bewegungsstörung und Zittern

Wie erfolgt die Stadieneinteilung der Erkrankung?

Parkinson ist eine langsam fortschreitende Erkrankung. Dabei unterscheidet man verschiedene Krankheitsstadien, die mit zunehmenden Beeinträchtigungen verbunden sind. Die Ärztin/der Arzt stellt bei der ersten Diagnose und in darauf folgenden Untersuchungen den Schweregrad anhand verschiedener Skalen fest. Dies dient der Beurteilung der aktuellen Symptomatik sowie der Überwachung des Krankheitsverlaufes. Darüber hinaus erhält die Ärztin/der Arzt wertvolle Informationen darüber, ob die jeweilige Therapie ausreichend wirksam ist oder verändert werden sollte. Die häufig verwendete grobe Einteilung nach Hoehn & Yahr (1967) unterscheidet folgende Stadien:

- Stadium 0: Keine Anzeichen der Erkrankung.

- Stadium 1: Einseitige Erkrankung.

- Stadium 2: Beidseitige Erkrankung ohne Gleichgewichtsstörungen.

- Stadium 3: Beidseitige Erkrankung mit zusätzlicher Stand-Instabilität; die Betroffenen sind körperlich weitgehend selbstständig.

- Stadium 4: Die Betroffenen sind schwer beeinträchtigt, können aber selbstständig stehen und gehen.

- Stadium 5: Die Betroffenen sind auf einen Rollstuhl angewiesen oder bettlägerig.

Wohin kann ich mich wenden?

Haben Sie den Verdacht, an der Parkinson-Krankheit zu leiden, können Sie sich bezüglich Abklärung an folgende Stellen wenden:

- Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin

- Fachärztin/Facharzt für Neurologie

Diagnose und Therapie einer Parkinson-Krankheit erfolgen letztlich durch eine Fachärztin/einen Facharzt für Neurologie. Insbesondere unspezifische Frühsymptome werden zunächst häufig nicht mit einer Parkinson-Erkrankung in Zusammenhang gebracht und dementsprechend auch nicht adäquat behandelt. Daher ist es wichtig, insbesondere bei Beschwerden, die nicht anderweitig erklärt und behandelt werden können, eine Fachärztin/einen Facharzt für Neurologie aufzusuchen. Die entsprechenden Untersuchungen ermöglichen frühzeitig eine eindeutige Diagnose und eine maßgeschneiderte Therapie, die bei Bedarf angepasst wird.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt?

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 2. September 2020

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Doz.in Dr.in med.univ. Sylvia Bösch, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie