Akne

Inhaltsverzeichnis

Was ist Akne?

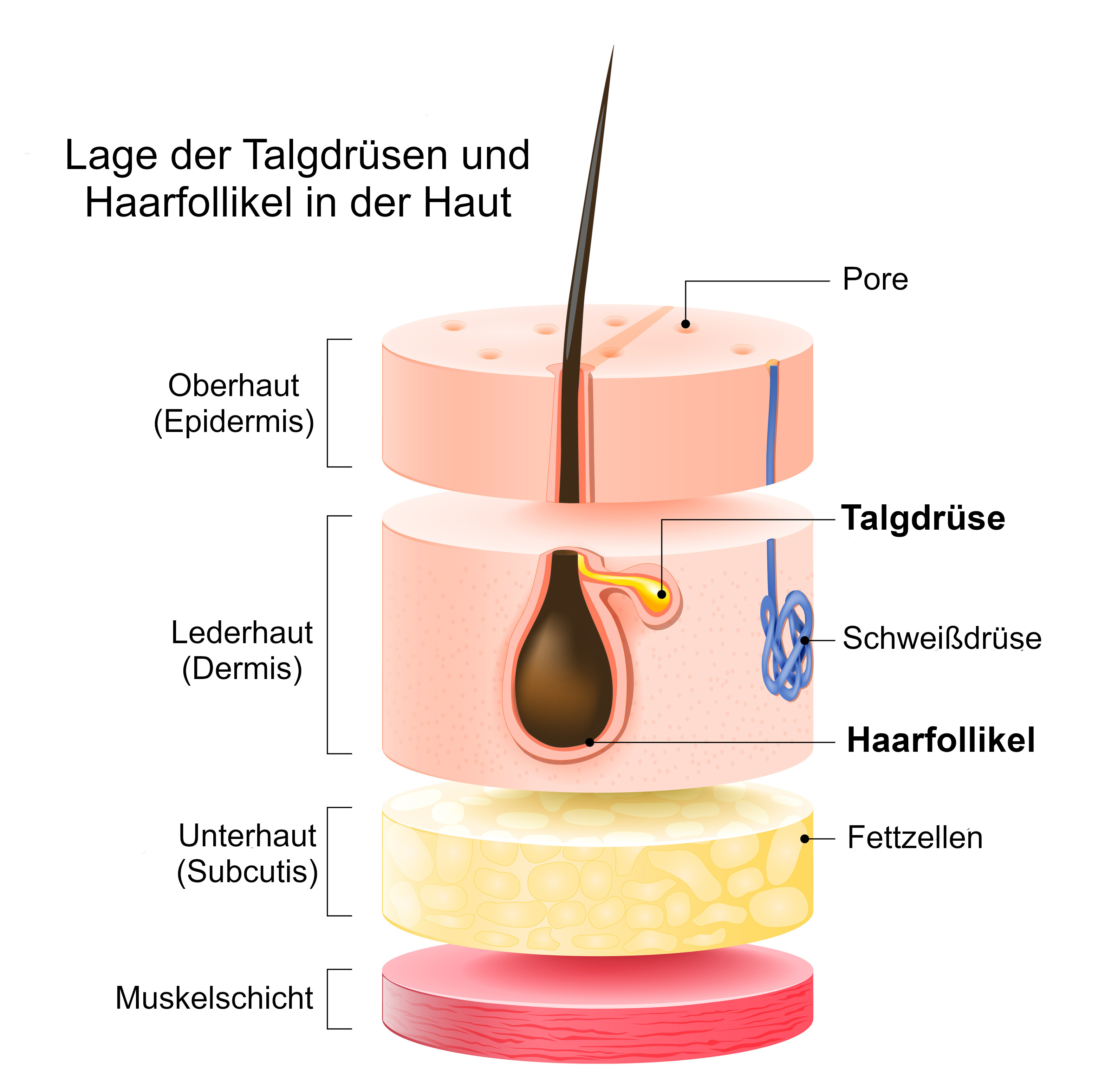

Akne ist eine chronische entzündliche Erkrankung der Haar-Talgdrüsen-Einheiten in der Haut. Talgdrüsen liegen in der mittleren Hautschicht, der sogenannten Lederhaut bzw. Dermis. Sie sondern ein Sekret – den Talg – ab, das die Haut vor dem Austrocknen schützt. Die meisten Talgdrüsen münden in sogenannte Haarfollikel, d.h. in Einstülpungen der Oberhaut, in der sich die Haarwurzeln befinden.

Manchmal kommt es in einer solchen Haar-Talgdrüsen-Einheit zu einer vermehrten Ansammlung von Talg bzw. zu einer übermäßigen Besiedelung mit Bakterien und zu einer Entzündung. Dann entstehen die typischen Hautveränderungen der Akne. Je nachdem wie stark sie ausgeprägt sind, unterscheiden Fachleute zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Akne.

Akne macht sich in den meisten Fällen im Alter von sieben bis zwölf Jahren das erste Mal bemerkbar. Spätestens zwischen 20 und 30 Jahren klingen die Beschwerden in der Regel wieder ab. Manchmal bleibt Akne auch im Erwachsenenalter bestehen oder tritt das erste Mal auf.

Wie häufig ist Akne?

Akne gehört zu den häufigsten Hauterkrankungen weltweit. Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders oft betroffen: Akne kommt in dieser Altersgruppe laut Schätzungen bei rund 85 von 100 Personen vor. Meist handelt es sich dabei um leichte Verlaufsformen. Etwa 15 bis 30 von 100 Jugendlichen haben eine mittelschwere bis schwere Akne.

In der Pubertät sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen. Im Erwachsenenalter tritt Akne öfter bei Frauen auf als bei Männern.

Wie entsteht Akne?

Die typischen Hautveränderungen der Akne entstehen durch folgende Vorgänge:

- Die Talgdrüsen produzieren eine übermäßige Menge Talg. Der Fachbegriff dafür lautet Seborrhoe.

- Gleichzeitig mit der Steigerung der Talgproduktion sammelt sich in den Talgdrüsen eine übermäßige Menge sogenannter Hornzellen an. In der Folge kann der Talg nicht nach außen abfließen, staut sich unter der Hautoberfläche an und weitet die Talgdrüse aus. Es entsteht ein sogenannter Mitesser. Der Fachbegriff lautet Komedo.

- Mitesser sind nicht entzündlich und können sich von selbst zurückbilden. Sie bieten aber einen guten Nährboden für Bakterien, insbesondere für sogenannte Propionibakterien. Diese Bakterien kommen in der normalen Hautflora vor, vor allem in den Talgdrüsen. Der fehlende Sauerstoff im Mitesser und die gesteigerte Talgproduktion bieten ideale Bedingungen für die Propionibakterien. Sie verstoffwechseln den Talg und vermehren sich.

- Die Stoffwechselprodukte, die dabei entstehen, sind zum Teil dafür verantwortlich, dass Entzündungszellen angelockt werden. Durch die entzündlichen Prozesse können „Pickel“ - sogenannte Papeln oder Pusteln - entstehen. Wenn die Talgdrüse aufplatzt, können sich die Bakterien und die Entzündungszellen unter der Hautoberfläche weiter ausbreiten, und die Beschwerden verschlimmern sich.

Welche Ursachen hat Akne?

Mehrere Ursachen sind daran beteiligt, dass Akne entsteht, unter anderem:

- Hormonelle Faktoren: Vor allem die männlichen Sexualhormone - die Androgene – spielen bei der Entstehung von Akne eine Rolle. Androgene regen die Talgdrüsen zum Wachstum und zur vermehrten Talgproduktion an. In der Folge kommt es auch zu einer übermäßigen Verhornung der Talgdrüsen. Androgene werden bei Frauen und Männern vor allem in der Pubertät vermehrt gebildet.

- Erbliche Faktoren: Studien zeigen ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko für Akne, wenn Familienmitglieder ersten Grades – d.h. die Eltern - ebenfalls betroffen sind. Dies gilt vor allem für schwere Formen der Akne.

- Reaktion des Immunsystems auf die Bakterienbesiedelung und die Zellveränderungen.

Welche Risikofaktoren gibt es?

Es gibt verschiedene Annahmen darüber, welche Risikofaktoren es für Akne gibt. Für einige gibt es wissenschaftliche Belege, für andere kaum. Zu den Risikofaktoren, die möglicherweise zur Entstehung oder Verschlechterung einer Akne beitragen können, zählen unter anderem:

- Hormonveränderungen im Zusammenhang mit der monatlichen Regelblutung oder einer Schwangerschaft. Diese können zu einer Verschlechterung der Akne führen.

- Verwendung von Öl- und fetthaltigen Hautpflege- und Kosmetikprodukten, da diese die Hautporen verschließen können.

- Stress: Bei manchen Betroffenen verschlechtert sich die Akne bei Stress. Dieser Zusammenhang konnte in einigen Studien nachgewiesen werden.

- Übergewicht bzw. starkes Übergewicht, sogenannte Adipositas, scheinen mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung von Akne einherzugehen.

- Erkrankungen, bei denen es zu Veränderungen des Androgen-Haushaltes kommt, z.B. Polyzystisches Ovarsyndrom

- Ernährung: Manche Menschen haben den Eindruck, dass bestimmte Lebensmittel ihren Hautzustand verschlechtern bzw. Akne auslösen. Wissenschaftliche Daten belegen dies am ehesten für Milchprodukte: Einige Studien zeigen einen schwachen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Akne-Beschwerden und dem Konsum von Milchprodukten.

- Auch der Konsum von Kohlenhydraten, die den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen lassen, könnte eine Rolle spielen. Dazu zählen z.B. Kartoffel, Weißbrot und sehr zuckerhaltige Lebensmittel. Dies ist jedoch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, ebenso wie der häufig vermutete Zusammenhang zwischen Schokolade und Akne.

- Medikamente: Auch manche Medikamente können Akne hervorrufen oder verstärken. Z.B.: Anabolika, Kortison, bestimmte Medikamente gegen Epilepsie, Lithium oder bestimmte Verhütungsmittel.

Welche Symptome können bei Akne auftreten?

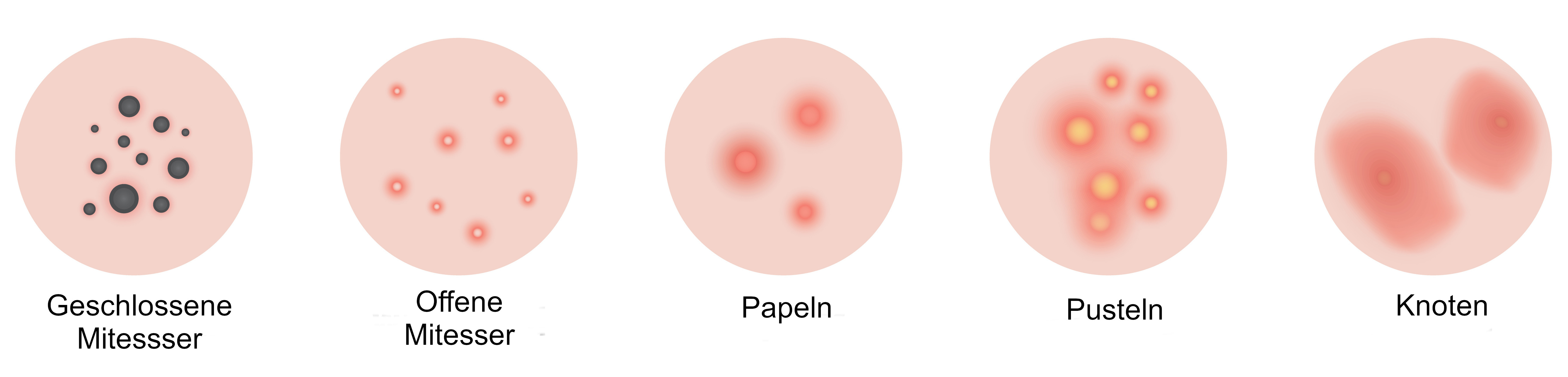

Bei Akne können verschiedene Hautveränderungen auftreten, oft liegen mehrere gleichzeitig vor:

- Geschlossene Mitesser bzw. Komedonen: Ein geschlossener Mitesser ist eine verstopfte Talgdrüse. Er ist als stecknadelkopfgroße Erhabenheit der Haut erkennbar. Er ist hautfarben oder aufgrund der durchscheinenden Talgansammlung weißlich.

- Offene Mitesser: Wenn sich ein Mitesser öffnet, erscheint in der Mitte ein schwärzlicher Punkt. Dieser kommt unter anderem dadurch zustande, dass sich der Talg mit dem Sauerstoff in der Luft verbindet.

- Papeln, d.h. kleine, kugelige Knötchen unter der Hautoberfläche. Sie sind entzündet, rosa gefärbt und können warm und schmerzhaft sein.

- Pusteln, d.h. kleine, mit Eiter gefüllte Hohlräume unter der Hautoberfläche. Sie sind rötlich mit gelblichem bzw. weißem Zentrum und können warm und schmerzhaft sein. Auch die Haut rundherum ist meist gerötet.

- Knoten unter der Hautoberfläche. Sie entstehen, wenn sich entzündliche Bestandteile in tiefere Hautschichten ausbreiten und verhärten.

- Abszesse, d.h. Eiteransammlungen in abgegrenzten Hohlräumen. Sie entstehen durch bakterielle Infektionen. Sie kommen vor allem bei schweren Formen der Akne vor.

Akne tritt insbesondere an Körperstellen auf, an denen es viele Talgdrüsen gibt. Dazu zählen vor allem Gesicht, Nacken, Brust, Rücken und Oberarme. Die Beschwerden verbessern und verschlechtern sich typischerweise in zeitlichen Abständen.

Welche Akne-Formen gibt es?

Je nachdem welche Hautveränderungen hauptsächlich vorhanden sind, unterscheiden Fachleute folgende Formen der Akne vulgaris:

- Acne comedonica: Bei der Acne comedonica treten vor allem offene und geschlossene Mitesser auf. Betroffen sind in erster Linie die Stirn und die Nase. Die Mitesser können sich auch auf das ganze Gesicht und den oberen Rumpf ausbreiten. Es sind leichte bis schwere Verlaufsformen möglich.

- Acne papulopustulosa: Wenn die Mitesser sich entzünden und zu Papeln und Pusteln umwandeln, sprechen Fachleute von einer Acne papulopustulosa. Auch die Ausbildung schmerzhafter Knoten ist möglich. Gesicht, Hals, Brust und Rücken können betroffen sein.

- Acne conglobata: Die Acne conglobata ist eine schwere Erkrankung. Bei den Betroffenen besteht eine stark gesteigerte Talgproduktion, die Haut erscheint dadurch fettig. Es treten zahlreiche Papeln, Pusteln und schmerzhafte Knoten auf. Es kommt zur Ausbildung von Abszessen und zu Narbenbildung. Auch Fistelgänge können entstehen. Neben Gesicht, Brust und Rücken können auch Körperstellen betroffen sein, an denen Akne sonst nicht vorkommt, z.B. Nacken, Kopfhaut, Ohrmuscheln, Gesäß und Oberschenkel. Die Acne conglobata tritt häufiger bei Männern als bei Frauen auf. Ohne Behandlung bildet sie sich nur selten von alleine zurück.

Andere Akne-Formen und ähnliche Erkrankungen

Daneben gibt es weitere Formen der Akne bzw. Erkrankungen, die mit Akne-ähnlichen Beschwerden einhergehen. Zum Beispiel:

- Acne fulminans: Bei der Acne fulminans kommt es zu einem plötzlichen Auftreten von stark entzündlichen, großflächigen Acne-conglobata-ähnlichen Hautveränderungen. Zusätzlich bestehen allgemeine Krankheitssymptome, z.B. Fieber und schmerzhafte Gelenksentzündungen. Die Acne fulminans ist eine seltene, schwere Erkrankung. Sie betrifft vor allem junge Männer zwischen 13 und 16 Jahren, die schon zuvor von Akne vulgaris betroffen waren.

- Acne neonatorum: Die Neugeborenenakne tritt bei rund 20 von 100 Neugeborenen in den ersten Lebenswochen auf. Auslöser sind hormonelle Umstellungen nach der Geburt. Die Neugeborenenakne verläuft meist mild und bildet sich von alleine zurück.

- Acne infantum: Die Acne infantum tritt im Alter von drei bis sechs Monaten auf, vor allem bei Buben. Auslöser können Erkrankungen des Hormonsystems sein. Die Acne infantum ist selten und verläuft meist schwerer als die Neugeborenenakne.

- Acne excoriée: Dabei handelt es sich um eine eigentlich milde Form von Akne. Die Betroffenen kratzen jedoch zwanghaft an ihrer Haut und versuchen, Mitesser und Pickel auszudrücken. In der Folge verschlimmern sich die Beschwerden, und es kommt zu Entzündungen, Verkrustungen und Narbenbildung. Die Acne excoriée tritt vor allem bei jungen Frauen auf. Unter Umständen ist eine begleitende psychotherapeutische Behandlung erforderlich.

- Acne inversa: Die Acne inversa ist eine eigenständige Erkrankung. Dabei kommt es zu einer Zerstörung von Haarfollikeln, insbesondere in Beugefalten wie Achseln, Leisten und der Genitalregion. Es bilden sich schmerzhafte Papeln, Knoten, Abszesse und Fisteln. Mehr zum Thema: Akne inversa

Welche Folgen können auftreten?

Akne kann verschiedene Folgen nach sich ziehen, die die Lebensqualität der Betroffenen mitunter stark beeinflussen. Häufige Folgen sind z.B.:

- Pigmentstörungen: Akne kann zu einer Verdunkelung der betroffenen Hautstellen führen. Fachleute sprechen von einer Hyperpigmentierung. Sie entsteht durch eine vermehrte Bildung des Hautfarbstoffes Melanin infolge der Entzündung. Das Risiko für eine Hyperpigmentierung ist bei Personen mit dunkler Hautfarbe erhöht. Die Hyperpigmentierung bildet sich in der Regel von alleine zurück. Sie bleibt aber oft mehrere Monate oder länger bestehen und kann für die Betroffenen belastend sein.

- Narbenbildung: Bei rund 47 von 100 Akne-Patentinnen und Patienten bilden sich Narben. Generell können alle Akne-Formen und Schweregrade Narben hinterlassen. Das Risiko dafür steigt aber an, je schwerer die Akne ist und je länger sie unbehandelt bleibt. Häufiges Ausdrücken von Mitessern und Pickeln kann Narbenbildung begünstigen. Es gibt verschiedene Narbentypen, die unterschiedlich aussehen. Der persönliche Leidensdruck ist bei den Betroffenen mitunter sehr hoch. Es gibt keine Therapie, mit der die Narben komplett verschwinden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, das kosmetische Erscheinungsbild zu verbessern.

- Psychische Belastung: Akne kann auch psychosoziale Folgen nach sich ziehen. Die möglichen Auswirkungen reichen von niedrigem Selbstwertgefühl, Vermeiden sozialer Kontakte, Erschwernisse bei der Beruftstätigkeit bis hin zu Depressionen und Angststörungen. Bei jungen Männern mit Acne conglobata ist die Suizidrate erhöht.

Wie wird die Diagnose der Akne gestellt?

Die Ärztin oder der Arzt stellt die Diagnose der Akne durch eine ausführliche Anamnese und eine genaue Untersuchung der Haut. Sie oder er fragt z.B., in welchem Alter die Symptome begonnen haben, ob auch andere Beschwerden oder Erkrankungen vorliegen, ob Medikamente eingenommen werden, ob es Akne in der Familie gibt etc.

Bei der Hautuntersuchung lassen Anzeichen wie offene und geschlossene Mitesser, Papeln oder Pusteln schnell auf Akne schließen, vor allem bei Jugendlichen in der Pubertät. Die Ärztin oder der Arzt achtet zudem darauf, ob die Hautveränderungen an den für Akne typischen Körperstellen auftreten und ob andere Auffälligkeiten vorhanden sind.

Weitere Untersuchungen

Manchmal veranlasst die Ärztin oder der Arzt weitere Untersuchungen. Zum Beispiel, wenn sie oder er den Verdacht hat, dass bestimmte Erkrankungen vorliegen, wie etwa ein polyzystisches Ovarsyndrom. Oder wenn es sich um eine sehr schwere Form der Akne handelt. Weiterführende Untersuchungen können auch notwendig sein, bevor mit einer bestimmten Behandlung begonnen wird. Es können z.B. folgende Untersuchungen veranlasst werden:

- Bestimmung verschiedener Blutwerte, z.B. Blutbild, Differentialblutbild, CRP

- Hormonuntersuchungen

- Hautabstriche und mikrobielle Untersuchungen

Bestimmung des Schweregrades

Wenn die Ärztin oder der Arzt die Diagnose einer Akne gestellt hat, bestimmt sie oder er auch den jeweiligen Schweregrad. Dies ist unter anderem wichtig, um die Therapie zu planen. Fachleute teilen die Akne für gewöhnlich in drei Schweregrade ein: leicht, mittelschwer bzw. moderat und schwer. Für die Beurteilung werden verschiedene Faktoren herangezogen, z.B.:

- Art und Anzahl der Hautveränderungen,

- welche Körperstellen betroffen sind,

- ob es zu Narbenbildungen kommt,

- wie groß der individuelle Leidensdruck ist.

Auch der Verlauf der Erkrankung und wie gut sie auf die Behandlung anspricht, kann bei der Bestimmung des Schweregrades eine Rolle spielen.

Wie erfolgt die Behandlung von Akne?

In den meisten Fällen bildet sich Akne von selbst zurück. Mit der richtigen Therapie können jedoch der Verlauf der Erkrankung verkürzt und die Schwere gelindert werden. Es stehen verschiedene Wirkstoffe zur äußeren Anwendung sowie Medikamente zum Einnehmen zur Verfügung. Mehr zum Thema: Akne: Behandlung

Was kann ich selbst gegen Akne tun?

Viele Mittel gegen Akne sind rezeptfrei erhältlich. Bei leichter Akne kann zunächst versucht werden, sie ohne ärztliche Hilfe zu behandeln. Dabei ist jedoch Geduld gefragt, es dauert etwa vier bis acht Wochen, bis sich erste Erfolge zeigen. Ein häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Produkten ist nicht ratsam. Wenn sich nach drei Monaten keine Besserung einstellt, sollte eine Hautärztin oder ein Hautarzt aufgesucht werden.

Hautpflege

Die richtige Hautpflege ist ein wesentlicher Teil jeder Akne-Behandlung. Für Personen mit Akne können unter anderem folgende Tipps zur Hautreinigung und -pflege hilfreich sein:

- Die Haut täglich gründlich reinigen, um Schmutz und Zellrückstände zu entfernen. Übermäßiges Waschen öfter als zweimal pro Tag sollte aber vermieden werden, da dies Hautreizungen verstärken kann.

- Bei Gesichtsreinigungsprodukten auf den pH-Wert achten. Normale Seifen haben einen hohen pH-Wert zwischen 8 und 10. Dieser kann die Haut reizen. Besser geeignet sind sogenannte Syndets, d.h. Produkte, die frei von Seifen sind und einen ähnlichen pH-Wert haben wie die Haut, etwa 5,5 bis 7.

- Vorsicht mit antibakteriellen Waschlotionen. Sie können bei leichter Akne das Hautbild verbessern, bei empfindlicher Haut aber zu Hautreizungen führen.

- Peelings und festes Schrubben zur Gesichtsreinigung vermeiden. Kleinste Verletzungen der Haut können Entzündungen verschlimmern und die Entstehung neuer Akne-Erscheinungen fördern.

- Fetthaltige Hautpflegeprodukte vermeiden, z.B. Fettcremes. Diese können die Poren zusätzlich verstopfen. Besser geeignet sind leichte Öl-in-Wasser-Emulsionen oder feuchtigkeitsspendende Gele, sogenannte Hydrogele. Gleiches gilt für Make-Up- und Sonnenschutz-Produkte, auch diese sollten möglichst frei von Fetten sein.

- Mitesser und Pickel nicht ausdrücken, auch dies kann Entzündungen verschlimmern. Es ist unter Umständen möglich, Mitesser und Pickel in medizinischen Kosmetikstudios oder von einer Hautärztin bzw. einem Hautarzt öffnen zu lassen.

- Vorsicht beim Rasieren. Es ist wichtig, die Haut möglichst wenig zu verletzen, um Entzündungen zu vermeiden. Ob Nass- oder Trockenrasur bei Akne besser geeignet ist, ist nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht.

- Sonnenschutz mit mindestens LSF 30 verwenden. Auch bei Akne sollte die Haut gut geschützt sein, wenn man sich in der Sonne aufhält.

Ernährung

Manche Betroffene haben den Eindruck, dass die Akne in Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln steht. Welche Rolle die Ernährung bei Akne spielt, ist jedoch nicht eindeutig wissenschaftlich geklärt. Es gibt daher keine einheitlichen Ernährungsempfehlungen für Akne-Patientinnen und -Patienten.

Wohin kann ich mich wenden?

Zur Abklärung und Behandlung von Akne wenden Sie sich an eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Die erste Anlaufstelle kann auch eine Ärztin bzw. ein Arzt für Allgemeinmedizin sein.

Kosmetikerinnen und Kosmetiker können bei der Durchführung der richtigen Hautreinigung und -pflege unterstützen und beraten.

Akne kann für Betroffene manchmal sehr belastend sein und die Lebensqualität beeinträchtigen. Hilfe und Unterstützung können in diesen Fällen auch psychosoziale Beratungsstellen bieten.

Wie erfolgt die Abdeckung der Kosten?

Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle notwendigen und zweckmäßigen Diagnose- und Therapiemaßnahmen werden von Ihrem zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Bei bestimmten Leistungen kann ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag anfallen. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sozialversicherungsträger. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter:

- Recht auf Behandlung

- Arztbesuch: Kosten und Selbstbehalte

- Was kostet der Spitalsaufenthalt

- Rezeptgebühr: So werden Medikamentenkosten abgedeckt

- Reha & Kur

- Heilbehelfe & Hilfsmittel

- Gesundheitsberufe A-Z

sowie über den Online-Ratgeber Kostenerstattung der Sozialversicherung.

Die verwendete Literatur finden Sie im Quellenverzeichnis.

Letzte Aktualisierung: 5. August 2025

Erstellt durch: Redaktion Gesundheitsportal

Expertenprüfung durch: Prim.a Dr.in Nina Susanna Häring, MBA, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Spezialisierung in Allergologie